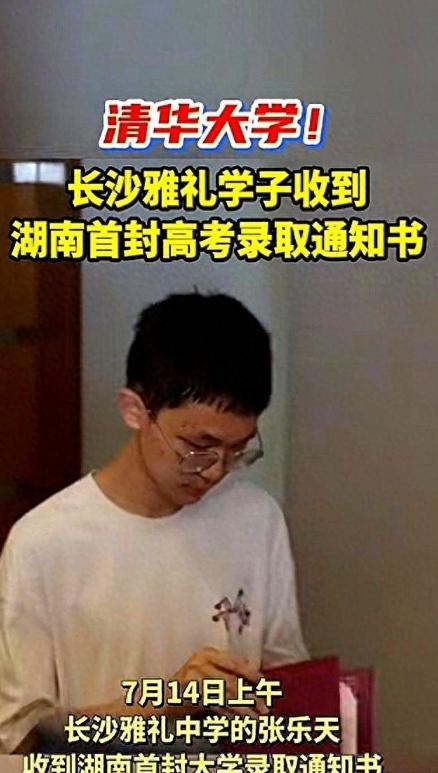

“考上清华有啥用?”7月14日湖南,第一封清华录通知书送达,男孩妈妈得意炫耀,不让儿子玩手机电脑,家里电视都是摆设,爸爸熬到凌晨两点学奥数,全家花费万把小时,才把儿子送进清华大学!以后儿子清华毕业,也得回来当老师!网友:这是养成了,还是养废了? 7月14日,湖南一家传来振奋人心的消息:全省首封清华大学的录取通知书,送进了张乐天的家门。 这位17岁的雅礼中学少年,以662分的高考成绩,拿下清华强基计划的数学与应用数学专业,再加上一枚数学奥赛金牌,妥妥的“天之骄子”。 但这个清华“学霸”的背后,是一个极致压缩生活杂音、全家倾力托举的成长环境。家中电视电脑积了灰,智能手机更是奢望,张乐天一直用着一部老年机。 他的妈妈说:孩子的精力宝贵,能省一分干扰是一分。 这不是封闭,而是一种“主动的选择”——用父母的话来说,是为学习腾出最大的空间。 为了奥数,父亲常常陪着孩子熬到深夜,赤膊坐在灯下一道题一道题啃;母亲更是操起生活总管的角色,精确掌控着时间表,连暑假也被课程塞满——甚至还安排了烹饪课,说是得让孩子掌握基本生活能力。 这个家庭,对“勤能补拙”的信仰近乎执念,认为天赋只是起点,而决定成败的,是那份沉得住气、吃得下苦的毅力。 张乐天的表现与这套养成逻辑几乎完美契合。他在镜头前不卑不亢地说,高考只是人生的一部分。暑假计划里没有刷剧、打游戏、考驾照,而是安排好了学英语、练厨艺。 他的语气平静,甚至透着一种与年龄不相称的沉稳,让人不禁想问一句:这份成熟,是自然长成的,还是环境雕刻出来的? 网络上的讨论很快就来了。有一部分人将张家视为“鸡娃”的典范:能控制诱惑,能坚持到底,一家人拧成一股绳,结果就是清华的通知书。 这是笨功夫的胜利,是意志力的胜利,拿出来谁能说不服? 但另一部分人则感到压抑。他们看见的是一个17岁的孩子,被整齐规划、毫无缝隙的时间表裹挟着长大。喜欢古筝、爱下围棋,听上去很文艺,但有人忍不住追问:那是兴趣,还是一场安排好的履历? 当家庭筑起的保护壳慢慢褪去,当人生不再有标准答案可抄,这个曾在高强度节奏中熠熠发光的少年,能不能在更广阔也更复杂的世界里找到属于自己的方向?比起分数和奖牌,真正走得远的,是内在的好奇心和自主性。 教育的意义,从来都不只是一张录取通知书,而是当孩子站在世界面前,他是否有能力拥抱它、探索它、热爱它。 张乐天的成功无疑令人敬佩,但他身上引发的讨论,也值得我们警惕——我们是不是把孩子培养成了“精密运转的机器”,却忘了他们首先是一个鲜活、有情感的人?

用户10xxx25

嫉妒了