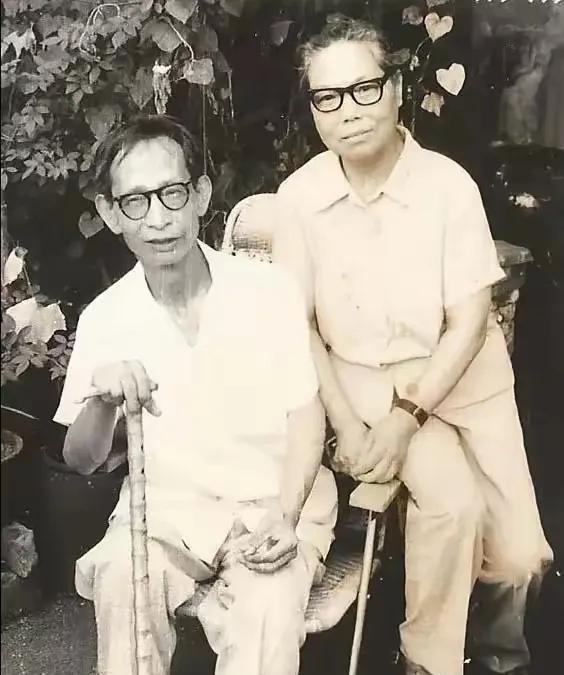

1988年,4次入狱坐25年牢,爱妻不离不弃,72岁的他携妻住招待所,开双人间,才惊觉,两人携手走过44年,却没结婚证。 他叫陈守业,这辈子像被命运摁在泥里碾过。1951年第一次进监狱时,才25岁,还是个愣头青。那会儿他在县城粮站当临时工,因为给饿肚子的乡亲多舀了两勺米,被安了个“挪用公粮”的罪名,判了3年。 李秀莲就是那时候跟他好上的。她是邻村的姑娘,不嫌弃他是“劳改犯”,每月攒下口粮,步行三十里路去监狱探望。冬天路滑,她摔断过胳膊,裹着纱布照样去,饭盒里装着掺了红薯面的窝头,自己舍不得吃,全塞给他。同监室的犯人打趣:“守业,你这媳妇比金子还金贵。”他攥着窝头,烫得手心发红,眼泪掉在上面,晕开一小片湿痕。 1956年他刑满释放,俩人在村里搭了间土坯房,就算成了家。那时候农村结婚哪讲登记?找个村干部作证,摆两桌酒席,就算明媒正娶。可安稳日子没过3年,他又出事了。1959年,他替被批斗的老支书说了句公道话,被扣上“反革命”的帽子,一判就是15年。 村里人都劝李秀莲:“守业这辈子怕是翻不了身,你还年轻,再找个人家吧。”她把劝的人全轰出去,抱着刚满周岁的儿子,在土墙上刻了道杠:“他判15年,我就等15年。他不出来,这道杠我就刻到我走不动那天。” 那15年,李秀莲活得像头老黄牛。白天在生产队挣工分,晚上给人缝补浆洗换点粮票,儿子病了,她背着去十几里外的公社医院,深一脚浅一脚走夜路,鞋磨破了就光着脚。每年探监,她都带着儿子去,让孩子喊“爹”,陈守业隔着玻璃看着儿子从蹒跚学步长到半大少年,手在玻璃上摩挲,说不出一句话。 1974年他第二次出狱,头发都白了大半。李秀莲拉着他的手,在土墙上又刻了道杠:“这下好了,咱能好好过日子了。”可命运没饶过他。1976年,因为以前的“历史问题”被翻出来,他又进去了,这次是4年。出来时,儿子已经娶了媳妇,生了孙子。他抱着孙子,老泪纵横,李秀莲拍着他的背:“哭啥?一家人整整齐齐的,比啥都强。” 1983年,他最后一次入狱,刑期3年。这次李秀莲没去送,只托儿子带了句话:“我在家腌了咸菜,等你回来就着粥喝。”他知道,她是怕自己看了她的白头发,心里更难受。 1986年出狱,陈守业再也没离开过家。他和李秀莲守着小院,种点青菜,带带孙子,日子像院里的老槐树,安静得能听见叶子沙沙响。1988年秋,儿子要接他们去城里住,老两口想先去县城招待所住一晚,尝尝“城里人住店”的滋味,没成想被“身份证”难住了。 陈守业这辈子没办过身份证。以前在农村靠户口本,入狱时用囚号,出来后浑浑噩噩,压根没想过这茬。李秀莲的身份证是几年前办的,可俩人要开双人间,得证明是夫妻。 “我们是两口子,过了44年了!”陈守业急得拍桌子。服务员打量着他俩:“大爷,大妈,我信你们是夫妻,可规定就是规定,没结婚证,没法证明啊。” 这话像根针,扎得老两口愣在原地。44年了,他们一起熬过饥荒,一起盼过刑满,一起抱过孙子,居然连张证明“是夫妻”的纸都没有。李秀莲眼圈红了:“当年结婚时,村支书说‘我作证,不用登记’,后来他一次次进去,我光顾着等,哪想得起补证……” 那天晚上,他们在招待所走廊坐了半宿。陈守业摸出旱烟袋,又放下:“都怪我,这辈子没让你过上一天安稳日子,连张证都给不了你。”李秀莲捶了他一下,力道很轻:“傻老头子,44年了,你在里面扛着罪,我在外头守着家,儿子孙子绕膝,这日子比啥证都实在。要是一张纸能证明啥,那些领了证又散了的,算啥?” 第二天,儿子带着户口本赶来,才总算开了房间。可陈守业心里搁不住事,拉着李秀莲去了民政局。办事的小姑娘看着俩满头白发的老人,听他们讲完44年的故事,眼圈也红了:“大爷大妈,你们这情况特殊,我给你们补!” 领证那天,李秀莲特意换了件蓝布褂子,陈守业把头发梳得整整齐齐。捧着红本本,陈守业手抖得厉害:“秀莲,这证来得晚了点。”李秀莲笑着擦眼泪:“不晚,只要你在,啥时候都不晚。” 有人说,这老两口傻,没证咋过了一辈子?可他们不知道,在那个动荡的年代,多少感情败给了距离,败给了苦难,而陈守业和李秀莲,靠的从不是一张纸,是“你等我”的承诺,是“我信你”的笃定。 你说,这世上最结实的“证”,到底是印着字的红本本,还是刻在心里的“不撒手”? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。