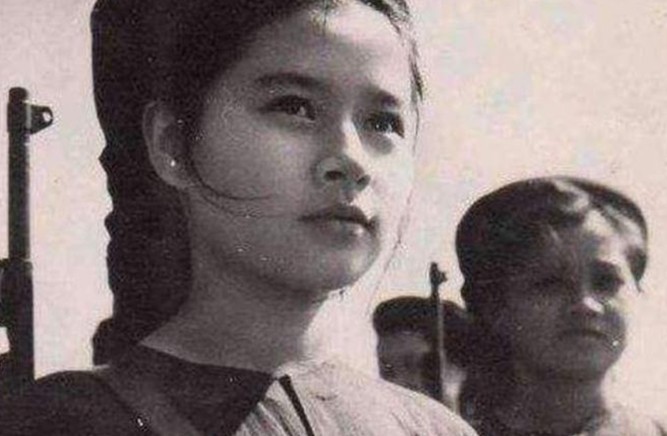

1979年2月17日,对越自卫反击战打响。19岁的黄干宗作为支前民兵,肩负着运送物资、抢救伤员的重任,穿梭在中越边境的茂密丛林中。 虽未直接上阵杀敌,但战争的残酷却无处不在。湿热的空气压得人喘不过气,脚下的泥泞小路滑得让人随时可能摔倒,耳边不时传来远处炮火的轰鸣。 就在一次给前线运送弹药的途中,危险悄然降临。黄干宗和几名同伴刚翻过一座小山坡,突然一阵急促的枪声划破寂静,子弹擦着耳边飞过,队伍瞬间被冲散。 他慌忙躲进一丛灌木,心跳如擂鼓,汗水混着泥土糊在脸上。还没来得及喘口气,两个身影从林中窜出,枪口直指他的胸膛——那是两个年轻的越南女兵。 黄干宗双手举过头顶,脑子里只有一个念头:“完了,这次必死无疑。”然而,枪口并没有开火。 那个会说中文的女兵黎氏萍用生硬的语气开口:“别怕,我们不杀你。”她的眼神复杂,带着一丝疲惫和无奈。 另一个女兵阮氏英则默默放下枪,递过来一壶水,示意他喝。黄干宗愣住了,恐惧未退,疑惑却涌上心头。 这是什么情况?她们不是敌人吗?在对方的“押送”下,他被带到了一处隐秘的山洞。洞内简陋得只有几块破布和一堆干草,空气中弥漫着潮湿的霉味。 黎氏萍终于道出了实情:“我们是逃兵,不想再打仗了。这里缺男人,我们需要你留下,帮我们……过日子。” 黄干宗听完,脑子一片空白。留下?当“压寨丈夫”?这比被枪毙还荒唐!他想逃,可外面是茫茫丛林,毒蛇猛兽、敌军埋伏,逃出去的希望渺茫。 日子一天天过去,黄干宗被困在山洞里,内心挣扎如刀割。一边是思念家乡的父母和未婚妻,一边是眼前的生存困境。 黎氏萍和阮氏英并没有虐待他,反而尽力照料。阮氏英用草药帮他治愈了腿上的擦伤,黎氏萍则教他如何在丛林中辨别可食用的野果。 一次,他试图趁夜逃跑,却不小心踩中一条毒蛇,剧痛让他几乎昏厥。就在他以为自己要死在林中时,阮氏英冒着危险跑来,用刀割开伤口吸出毒液,嘴里还叨念着家乡的祷告词。 那一刻,黄干宗的眼眶湿了——他开始意识到,这两个女兵也不过是战争的受害者,她们也想活着,也想有个家。 恐惧渐渐被复杂的情感取代,但他始终没忘记自己是中国人,回家是唯一的信念。 在山洞里度过了近一个月,黄干宗和两个女兵之间形成了一种微妙的默契。黎氏萍曾哽咽着说:“我们知道你想走,但外面太危险。如果你愿意留下,我们会把你当家人。” 黄干宗沉默了,内心天人交战。他明白,留下或许能活命,但却背弃了祖国和亲人;离开则九死一生,可那是唯一的出路。 就在他下定决心冒险逃离时,一场突如其来的暴雨改变了局面。山洪暴发,洞口被泥石堵住,三人被困。 生死关头,他们齐心协力挖开出口,黄干宗甚至用肩膀扛住一块巨石,护住了阮氏英。 那一瞬,他突然明白,无论身份如何,人性中的善意和求生欲是共通的。最终,洪水退去,他选择了离开。 黎氏萍没有阻拦,只是递给他一个刻着汉字的旧啤酒瓶,低声说:“如果有一天你能回家,记得我们。”黄干宗握着瓶子,头也不回地冲进丛林,身后是两个女兵模糊的身影。 多年后,1992年,中越边境贸易恢复,黄干宗已是一个普通的中年男人,回到家乡娶妻生子。他始终没忘记那段经历,那个刻着汉字的啤酒瓶被他珍藏在床头柜里。 每当夜深人静,他总会想起那片丛林,想起那两个女兵的眼神。他不知道她们是否还活着,也不知道她们是否找到了属于自己的“家”。 但他明白,战争让每个人都付出了代价,而人性中的温暖和挣扎,却比任何炮火都要深刻。 直到今天,他偶尔还会梦到那片湿热的丛林,梦到黎氏萍和阮氏英站在洞口,冲他挥手告别。那一刻,他的心依然会揪紧——如果当时留下,结局会怎样?