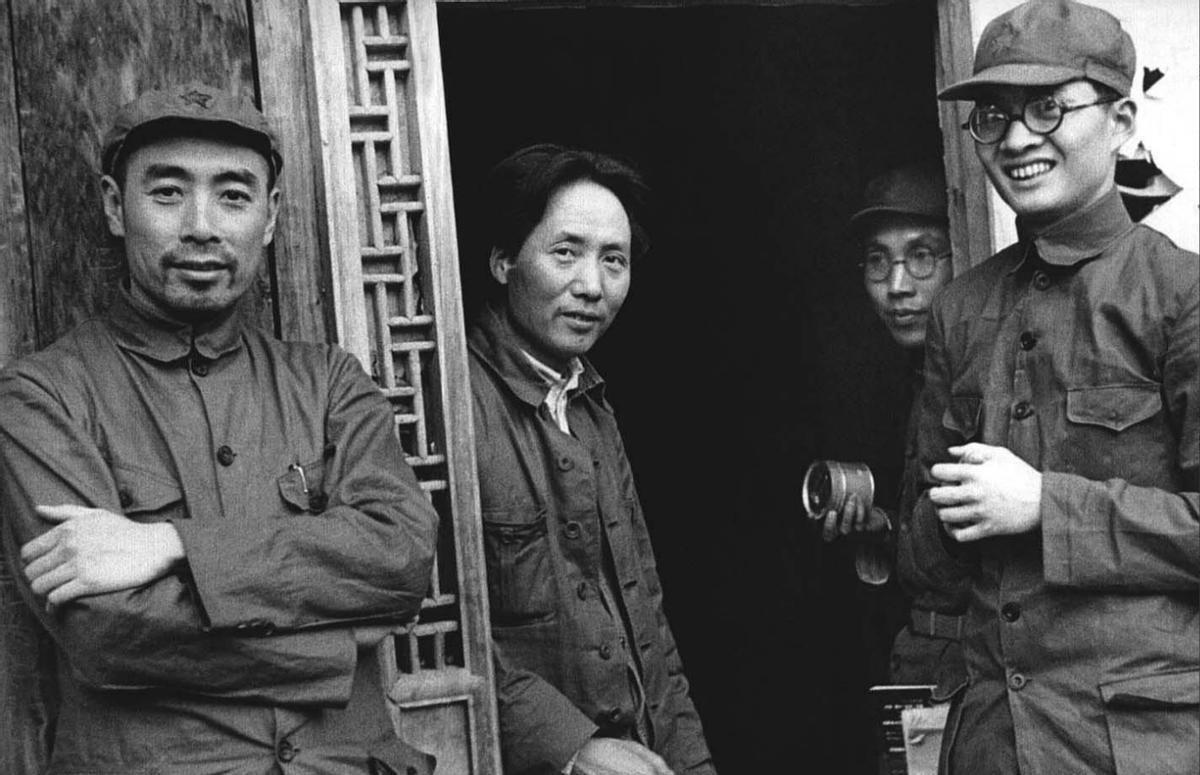

李德与毛主席不和,但是在关键时刻,却救了毛主席一命 “1936年10月,行至四川巴西时,李德压低声音对莫文骅说:‘要出事,李特那股人马怕是得拦路。’”一句并不响亮的提醒,后来被不少老红军称作“避祸的前奏”。那天傍晚的山风很冷,吹乱了人们的思路,却也把一个复杂人物重新推到了舞台中央。 李德,原名奥托·布劳恩,1933年9月进入瑞金时带着共产国际的光环。对许多年轻指战员来说,他是“洋博士”,能操几国语言,穿高筒皮靴,动不动就说“要打阵地战”。可是,同一时间,毛主席却被“请”到二线做政府主席,手中没有一支部队。双方身份的落差,为后面一次次冲突埋下火种。 有意思的是,刚到苏区的前三天,李德和毛主席并未见面,反而是在军委二局的小屋里,李德对翻译摆弄一张比例粗糙的地图:“把主力压在赣江以东,正面硬顶。”这段讲话先传到毛主席耳中,他只淡淡说了六个字——“韭菜配洋葱”。韭菜辛辣,洋葱也冲,混在一起呛得人直流泪,他不喜欢。 1933年到1934年冬季,湘江、通道、黎平、乌江,多次作战吃紧,伤亡数字一串串地报到中革军委。战士们议论:“那个德国人总让我们冲碉堡。”败仗面前,李德急躁到扯过作战科的电台要“问责败军之将”。肖劲光差点成替罪羊。邓颖超连夜找毛主席:“李德要定军法!”毛主席推开简易门板就往指挥部跑,他说得快:“阵前杀将?犯忌!”肖劲光被保住,党籍却被暂时开掉,场面难堪。那一夜,延河边篝火噼啪,李德在帐篷里闷声抽烟,毛主席在外面踱步,谁也没服谁。 转折出现在1935年1月遵义会议。李德在会上只讲了十几分钟,措辞生硬;会后他把手插进大衣口袋,对博古嘀咕:“土办法能行?”然而,行不行很快就用事实说话:三渡赤水、四渡赤水、巧渡金沙江,毛主席的指挥让追兵被甩得看不见尾灯。李德在日记里写下一句德语:“战术之外,这里有种东方人的灵活。”他不喜欢承认,却开始服气。 按理说,失势的顾问完全可以躲在后方,但李德不肯。他离开中央纵队跑到林彪的一军团,想找一点存在感。林彪先是客气,后面却冷若冰霜。李德这才明白,“少年将军”对任何人都只认胜负,不认交情。回到中央,他被安排到红军大学讲基础战术。那间土墙校舍,没有聚光灯,也没了“洋高帽”,却使他获得难得的旁观视角,看见红军在极端困难中保持队列、守住信念。 时间来到1936年,张国焘另立“中央”把局面搅得天翻地覆。巴西河畔,四方面军参谋长李特举着枪拦住队伍,嚷嚷“北上是投降”。队伍一时喧哗,枪口乱指。毛主席带随员赶来,刚跨下马鞍就听见李特破口大骂,空气里火药味直蹿鼻腔。李德比谁都清楚李特的脾气:情绪一上来先开枪再说。他快步扑过去,从后面死死抱住李特的双臂,用俄语吼:“别闹了,你会后悔!”枪机没能扣下,子弹也就没出膛,危险瞬间解除。 毛主席拍拍被泥水溅脏的军装,冲李德点了点头,却没多话。旁边卫生员小声嘀咕:“原来洋葱也能解辣味。”一句玩笑,道破微妙关系。谁都记得李德曾经“害惨”过红军,但在那一秒,他确实救了总司令。 同年10月,红军三大主力会师,长征宣告胜利。检讨会再翻旧账时,李德主动承认早期指挥失当。他用不流畅的中文说:“我错了,经验也有限,可我没有背叛你们。”毛主席摆摆手:“革命不兴秋后算账。”一句话,让多年恩怨化开大半。 1937年抗战全面爆发,李德依旧留在延安。天天推敲教案、翻译战例,苏区学生对他敬而远之,称“老布”。1939年8月27日,共产国际急电召回。李德匆忙收拾行李,连夜赶到柳树店的飞机场。螺旋桨起动前,周恩来送上一瓶山丹丹调的小酒,对他笑:“一路平安。”李德回望陕北黄土,终于说出那句后来被记录在案的话:“Tell Chairman Mao,I understand now.” 可惜飞机轰鸣掩去尾音,毛主席只能抬头看着蓝天,像是在找那点逐渐变小的银色机身。 外界常把这段故事简化成“顾问误国”或“主席宽容”。其实,真实历史不靠标签解释。李德早期的顽固、毛主席的坚持、战争的无情、组织的原则,一并交织成那条曲折脉络。若没有遵义会议的及时纠偏,红军能否翻过大雪山是问号;若没有李德在巴西的那一次死抱,毛主席是否安全也难有保证。历史没有彩排,每个人都带着缺点上场。有人在错误中成长,有人用一把力气补救曾经酿下的险境。 我常跟朋友说,评价李德,要拉开镜头。他既不是彻底的“罪人”,也谈不上“功臣”二字。更准确的说法或许是——在中国革命进入最危险的转折关口,这位德国人用先误后救的复杂轨迹,为自己留下独特注脚,也让我们再一次看到团队决策机制的重要:个人可以犯错,制度得有纠错空间;矛盾可以激烈,关键时刻还要有人能伸手。