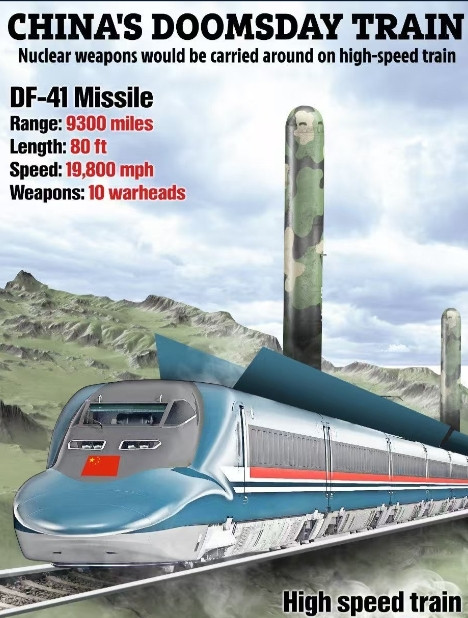

央视公开展示东风-41,五角大楼评估:统核反击预案全部失效 如果说美俄过去几十年靠核武维持的“战略稳定”还能勉强称为某种平衡,那么这种结构在2025年夏天出现了实质性裂缝。 6月29日,央视罕见曝光火箭军东风-41的实战部署画面,其中最引发关注的不是导弹本身,而是它所依托的平台:不再依赖发射井,而是全面转向高机动陆基发射车。五角大楼随即在一份内部评估中指出,美国原有的核反击预案“系统性失效”,原因正是中国正在摧毁核威慑逻辑的底座——预判。 “不确定性”开始回到战略核武器体系 美俄几十年来都围着“井”打转:洲际导弹依托固定发射井,靠值守、响应时间和核潜艇组成三位一体威慑体系。但这套体系的最大问题是位置“锁死”,只要卫星盯牢,敌方就有打“首轮斩首”可能。 俄罗斯的“萨尔马特”堪称井中怪物,208吨、18000公里射程,但部署在固定井中,机动性为零;美军的新“哨兵”导弹替换“民兵-3”,预算高达1400亿美元,也仍旧绑定在上世纪的发射井网格内。 而东风-41,不在井里,而在路上。 央视画面中出现的是16轴高机动平台,导弹在秦岭山脉与西北荒漠之间穿梭,发射点不可预测,轨迹不可测算,任何一套依赖固定目标构建的反击体系都在面对“机动部署+多重诱饵”的导弹组合时丧失反应窗口。 东风-41改变的不是技术,而是计算方式 东风-41从不靠“想象力”撑门面。 早在2024年,五常几乎集体进行战略武器试射,美英俄多次出现失败。尤其是美军“民兵-3”导弹,在5年内四次发射失败,一次中途炸毁,两次无法脱离发射筒,一次失速脱靶。英军“三叉戟”导弹甚至在启动阶段便冲向水面自毁。 对比之下,中国火箭军用“退役边缘”的东风-31AG打了一个12000公里的实弹靶场,落点直指南太平洋。这还是老型号。后继的东风-41,稳定性只会更高。 它不是靠大,而是靠稳。不是靠喊,而是靠打。 突防能力:不是“飞得快”,而是“让你判断错” “萨尔马特”的宣传点是27马赫极速突防,但这是典型的“速度即威慑”思维。然而弹道导弹真正的生存秘诀并不只是快,而是能否在对手反应前混淆、压制其判断力。 东风-41使用的是非传统弹道——被称为“钱学森弹道”的滑翔-再入复合路径,其轨迹不固定,可在大气边缘“打水漂”式高速机动。更关键的是,它具备每秒40次轨道修正能力——等于反导雷达就算捕捉到了轨迹,也无法锁定预测点。 如果这还不够,它还会带出一堆“假的”。 东风-41可搭载12至18枚诱饵弹,与真弹头在热信号、雷达反射、红外特征上几乎一致,除非你能拦下全部,否则你永远不知道真正的杀伤会落在哪。 五角大楼去年报告估算,若要实现“拦截成功率60%以上”,每枚东风-41要动用至少12枚拦截弹,整体防御成本超6亿美元。而一次实战发射往往是多弹头齐射,系统压溃只是时间问题。 射程刚好够用,不浪费也不死角 俄罗斯喜欢“极端参数”:萨尔马特18000公里、400吨运输车、零机动。美军的哨兵则干脆躲进地堡,靠厚井盖和地面警卫系统维持威慑力。 但这两种思路的共同点是:都没法动。 东风-41的射程为14000公里,足以从中国腹地覆盖北美全部战略节点,但又不会因“过远”而造成尺寸死重。16轮发射车配合铁路移动,真正构成“三位一体”中唯一可随时转移部署的陆基选项。 它不是一个井里的炸弹,也不是一枚难造的飞行器,而是一套移动弹射系统。 改变核平衡的,是“犹豫”的那三秒钟 洲际导弹的威慑力,不在于它能不能炸平旧金山,而在于对手愿不愿意赌——你会不会真的用、他能不能拦住、拦不住后要付出多少代价。 东风-41带来的变局,不是它有多重、多快、多准,而是它把“不可预判”变成制度化部署的一部分。 这意味着,哪怕你侦测到了发射准备,你也不知道它从哪来、落哪去、中途怎么变。 这就是为什么五角大楼会用“系统性失效”来描述当前的核反击方案,因为它们原本依赖于“已知目标+有限弹头+可预测轨迹”的假设基础已经不复存在。 战争从不靠想象力解决,尤其是核战争。但“吓阻”本身就是建立在“不确定性”之上。东风-41之所以让美军战略部门感到紧张,不是因为它的马赫数,而是因为它把“下一发会从哪里打来”这个问题,变成了一个没有答案的问题。 从技术层面看,这只是一次导弹升级;但从战略稳定角度看,这是一场计算体系的崩溃。真正的核平衡,从来不是纸面上的吨数对比,而是你能不能让对方在摁下按钮前,多犹豫三秒。 这三秒,就决定了和平。 参考资料: 《央视公开东风-41部署,五角大楼:美军反击系统全面失效》环球网 《美英核导弹试射接连失败,中国火箭军稳定性引关注》参考消息