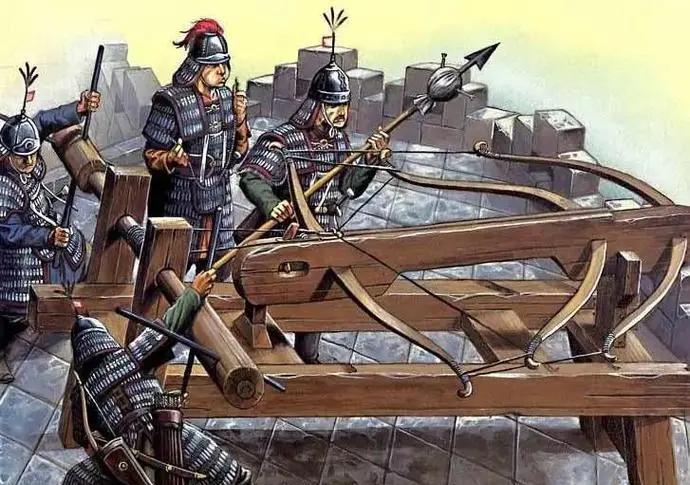

1004年,辽国太后萧燕燕带着自己的儿子辽圣宗,由萧挞凛挂帅,举倾国之兵进攻北宋,宋真宗听闻拔腿就要逃,结果一个小将一锤子解决了战斗。 萧燕燕为此辍朝五日,想了又想,给大宋传话:你给我点钱,咱不打了。 辽宋之争已久,宋对收复燕云十六州有执念,所以一直没放下祖祖辈辈留下的任务,要把失去的拿回来。 在澶渊之盟签订之前,北宋在雍熙北伐上吃了一次大亏,这次大亏的主要将领就是促使澶渊之盟签订的萧挞凛。 萧挞凛是大辽名将,杨家将里的杨业就是败在他手下。 大约是公元986年,萧挞凛征讨女真,带回来二十四万余匹马和十余万战俘,还不等高兴呢,就传来了大宋出兵的消息,就是这一年“雍熙北伐”。 宋为了收复燕云十六州,第二次对辽发动战争,这次战役有重要的三个人,我们之前讲过的大将曹彬,还有杨业以及潘美。 接受之前的教训,出征之前,宋太宗一再跟大家交代:勿贪小利,一定持重缓行。 简言之,太宗知道对付大辽很难,他让将士们千万别急功近利,别贪功冒进,循序渐进 曹彬一路告捷,打得非常快,消息传说大宋的时候,太宗就哀叹一声,完了,这走的太快了。 果然,曹彬就因为粮草不多,转而退兵等待粮草救援。太宗说道:“哪有士气正盛,前面就是敌人,反而退兵的,你不要再往前走了,等人支援吧。” 结果这时候杨业和潘美那头接连告捷,曹彬手下的兵就有点不甘心。 大家担心打一圈下来,人人都有功劳,唯独他们身上分功没有,要不干脆直接打过去得了。士兵们闹的厉害,曹彬也没办法,硬着头皮准备了五天的粮草就出发了。 曹彬战败,整个战略部署都被打乱,得城不能坚守,最后还是退兵。 然后潘美杨业等人掩护城里的老百姓逃命,就这个节骨眼上,又出了新问题。 王侁和潘美都认为大家手握精兵这么走太窝囊了,直接挺进,直奔雁门北川。 杨业综合考虑后给出建议:“朝廷让咱们护送老百姓,没让干别的,况且时机不对,咱们贸然进攻一定会战败。” 王侁等人就开始道德绑架杨业,说什么你还是老将,怎么贪生怕死,说了一堆将杨业堵的哑口无言,只能硬上。 辽一直忌惮杨业,听说北宋派了他出征,特意强调要活捉。 杨业本来出代州,王让他来朔州迎辽,于是辽将萧挞凛在路上故意诈降诱敌,杨业的儿子战死,杨业战败拒不投降,绝食三日死了。 雍熙北伐之后,辽一直反复骚扰大宋边境,1004年,萧燕燕带着儿子,以萧挞凛为帅,举国之力入侵大宋。 此番南征,萧挞凛是志在必得,辽军在他的指挥下势如破竹,一路南下,很快便逼近了黄河岸边的澶州城。 澶州,是汴梁的最后一道屏障,一旦失守,辽军铁骑便可长驱直入,富饶的平原将无险可守,帝国的首都也将岌岌可危。 宋真宗一听吓坏了,就想着赶紧逃吧。 萧挞凛是大宋的劲敌,不亚于曹彬、杨业之于大辽的那种威慑力,况且杨业在雍熙北伐中战死,曹彬也在999年病逝,宋真宗害怕啊,就想着赶紧逃吧,其他大臣也都是主张逃跑迁都的居多。 唯独寇准拉着宋真宗好言相劝:你别走,你得亲政鼓舞士气,再说咱没杨业还有杨六郎呢。 宋真宗这才哆哆嗦嗦的留下了。 就在宋真宗抵达澶州的前几天,辽军主帅萧挞凛像往常一样,率领亲兵在澶州城外巡视,观察地形,寻找宋军防线的破绽。 在澶州城头,宋军准备了一件威力巨大的三弓床弩。这种弩机由三张劲弓作为张力,需要数十名士兵合力才能用绞盘拉开,其发射的扳机更是沉重无比,非人力所能扣动,必须由一个力大无穷的士兵抡起巨锤,重重砸下才能击发。 它所发射的弩箭,粗如手腕,射程可达六百步开外,威力惊人。 就在萧挞凛进入射程的那一刻,一名士兵抡圆了手中的大锤,用尽全力砸向了床弩的扳机。“嘭”的一声巨响,直奔萧挞凛面门而去。 令宋军闻风丧胆的辽国名将,就这样被击中,不治而亡。 连一声闷哼都未能发出,便轰然倒地,当场毙命。 本来士气正盛的辽军突然群龙无首,辽太后萧燕燕悲痛欲绝,辍朝五日后,决定听从建议向宋求和。 求和的其中一个原因就是萧挞凛的死亡是始料未及的,辽军士气衰竭,而宋正因为萧挞凛的死亡士气正盛,宋真宗的到来让宋的百姓和士兵更加有凝聚力,审时度势之下,萧燕燕决定议和。 辽的态度还是很强势的,萧燕燕派人给宋真宗送信。 两国商量一番后:给钱,停战。 宋朝每年送给辽国白银十万两,绢帛二十万匹,作为“岁币”,自此罢兵言和,并在边境开设榷场,互通贸易。 这就是历史上著名的“澶渊之盟”。 一纸盟约,换来了宋辽两国长达一百一十八年的和平。