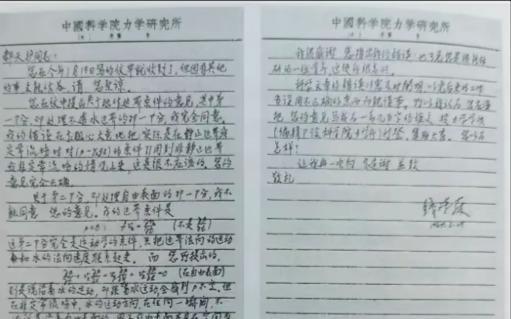

1964年,一个知青在看钱学森的论文时,发现方程推导错了,就给钱学森写信,谁知钱学森不仅回了信,还说:“感谢您指出我的错误!” 1964年的新疆,寒风刺骨,夜幕降临后,农场宿舍里一盏昏黄的煤油灯摇曳着微弱的光。 郝天护裹着破旧的棉袄,趴在木桌上,手指冻得发僵,却还在纸上奋笔疾书。他,一个从清华大学物理化学系下放的知青,白天挥锄头开荒,晚上却偷偷钻研学术期刊。 今天,他盯着《力学学报》上的一篇论文,眉头越皱越紧——这可是钱学森先生的文章啊!可他反复推导后,愣是发现了一个方程推导错误!他心跳加速,手心冒汗:一个无名小卒,敢质疑科学泰斗? 可如果不说,这错误会不会误导更多人?最终,他咬咬牙,提笔写下了一封信。可谁能想到,这封信寄出后,竟会彻底改变他的人生轨迹? 郝天护不是普通人。他出身上海富裕家庭,父亲郝更生是知名的体育教育家。从小,他就展现出惊人的数学天赋,考入清华大学物理化学系,原本前途无量。 可惜,时代风云变幻,因家庭出身问题,他被下放到新疆生产建设兵团农学院,成了一名知青。 白天,他和同伴们在戈壁滩上挥汗如雨,晚上回到宿舍,别人倒头就睡,他却点着煤油灯,借着微光翻看从上海带来的几本旧期刊。 那时的知青生活,苦得让人喘不过气,可郝天护心里始终藏着一团火——他不甘心就此埋没,他要证明自己! 而钱学森,那可是中国科学界的“神”,中国航天事业的奠基人,他的论文几乎是“真理”的代名词。郝天护鼓起勇气写信时,心里七上八下,觉得自己像个蚂蚁在挑战大象。 信寄出去了,郝天护却没抱多大希望。他甚至做好了被忽视的准备,毕竟自己只是个下放知青,钱学森先生日理万机,哪有空理会他? 可没过多久,一个普通的清晨,他从农场邮递员手中接过一封回信,信封上赫然写着“钱学森”三个字!他手抖得几乎拆不开信,打开一看,钱学森不仅认真回复,还在信中连用13个“您”以示尊重,更直言:“感谢您指出我的错误!科学文章的错误必须及时指出,以免后来的工作者误用不正确的东西而误事。” 那一刻,郝天护眼眶湿了——不是因为被认可的喜悦,而是感受到一种前所未有的平等与尊重。他一个无名小卒,竟能和科学巨匠平等对话!更令人震撼的是,钱学森还建议他将发现写成短文,投稿《力学学报》。 可投稿之路并不顺畅,编辑部以“无名小卒不宜质疑权威”为由拒绝刊登。就在郝天护以为此事就此作罢时,钱学森亲自出面推荐,最终短文于1966年3月顺利发表。这件事,成了郝天护人生中最耀眼的一道光。 钱学森的鼓励,像一颗种子,扎根在郝天护心里。1978年,政策放宽,他抓住机会考上清华大学工程力学系研究生,重新踏上科研之路。 后来,他远赴美国布朗大学深造,专攻断裂力学,1995年更是当选美国纽约科学研究院院士。 每次接受采访,他总会提起1964年的那封信,感慨道:“是钱先生让我明白,科学面前人人平等,真理不分贵贱。”而钱学森的谦逊和严谨,也成为中国科学界的一段佳话。 那封信,不仅仅是师生间的交流,更是特殊年代里,一位科学巨匠对青年学者的尊重与提携,是“真理至上”精神的最好诠释。 回想1964年的那个冬夜,郝天护在昏暗的煤油灯下鼓起勇气写下那封信时,或许从未想过,这会成为他人生转折的起点。 从知青到院士,从质疑到被认可,他用行动证明:只要心怀真理,哪怕身处逆境,也能绽放光芒。而钱学森的那句“感谢您指出我的错误”,更像一盏明灯,照亮了无数青年学者的路。