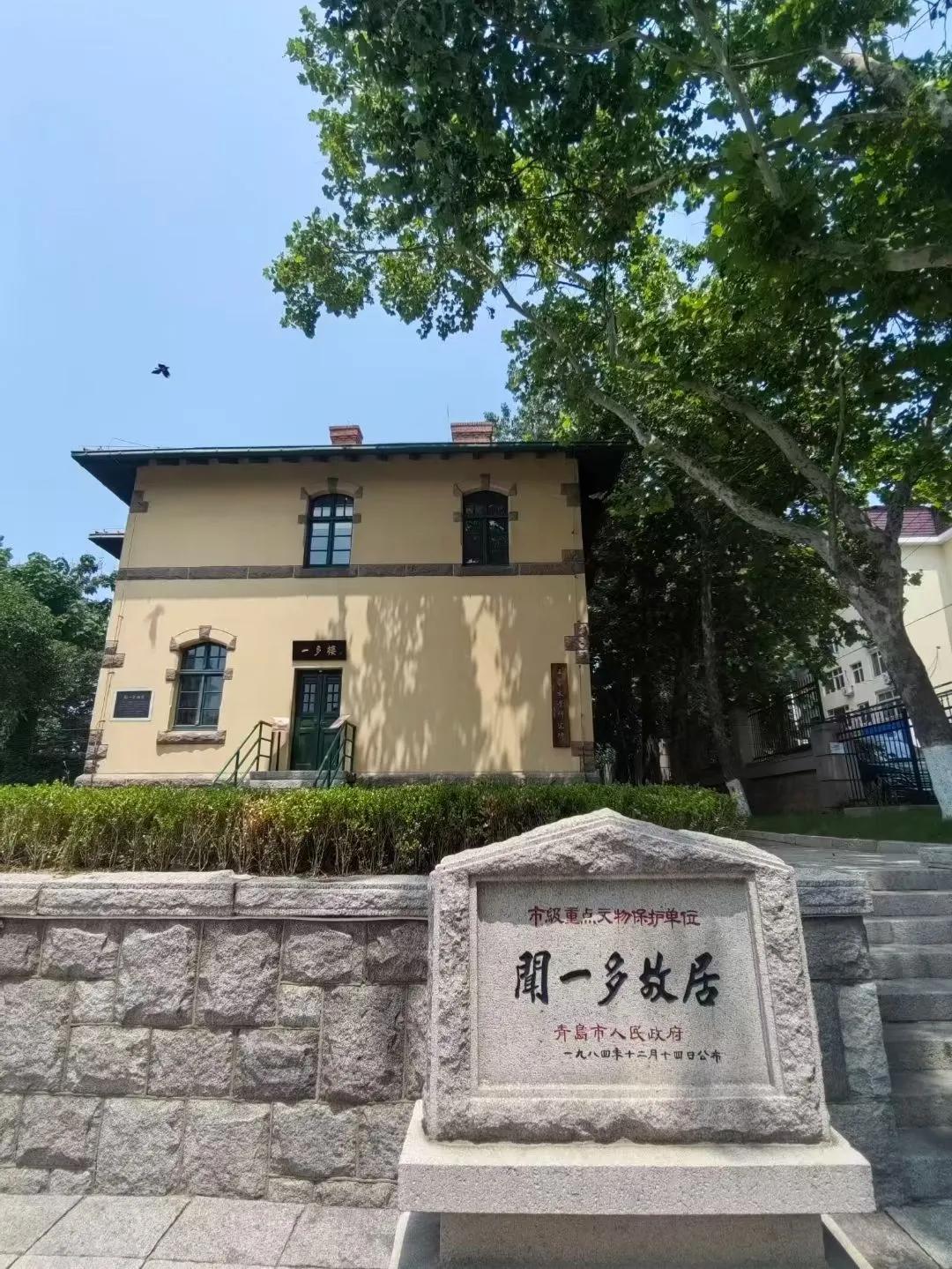

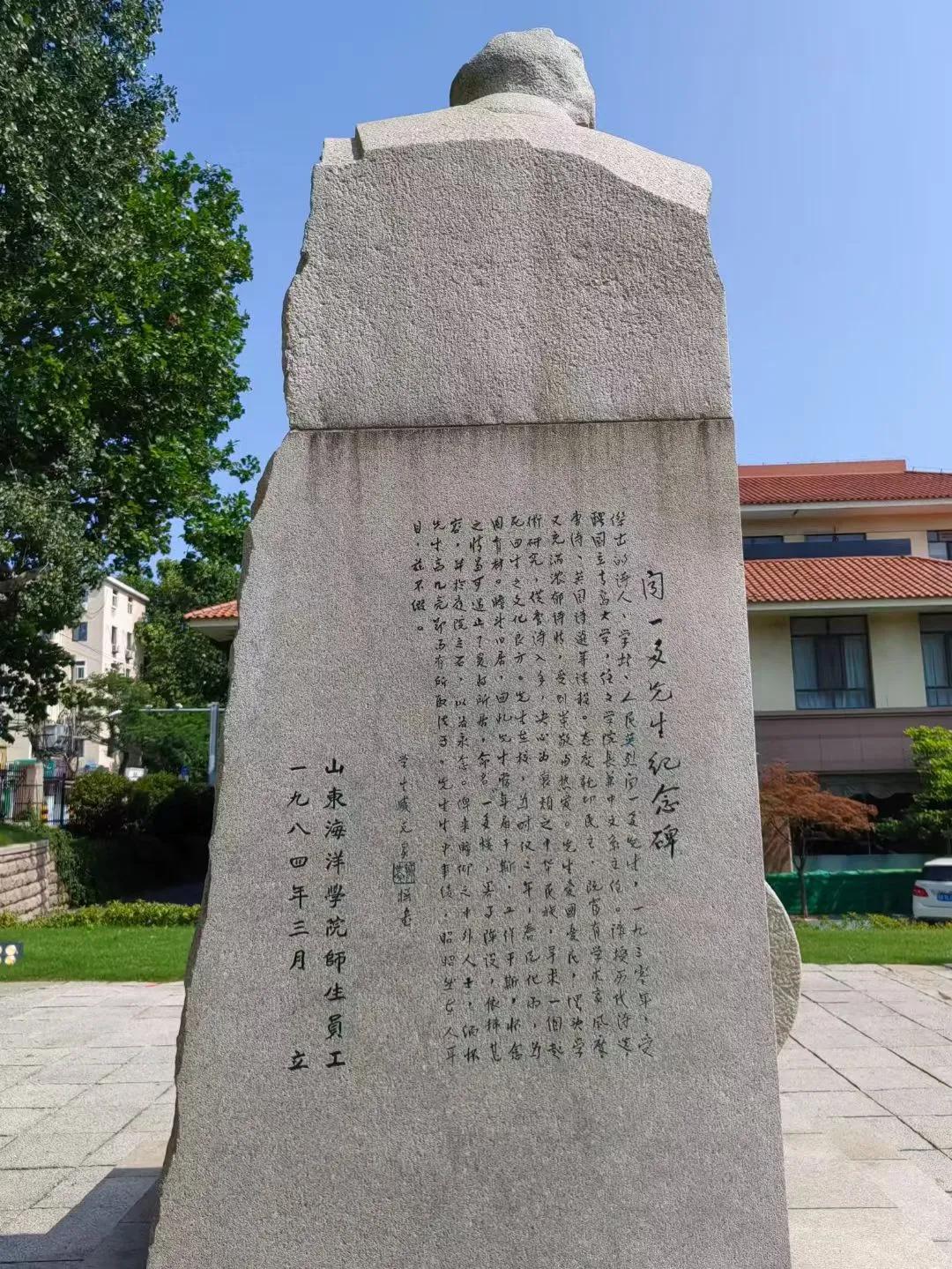

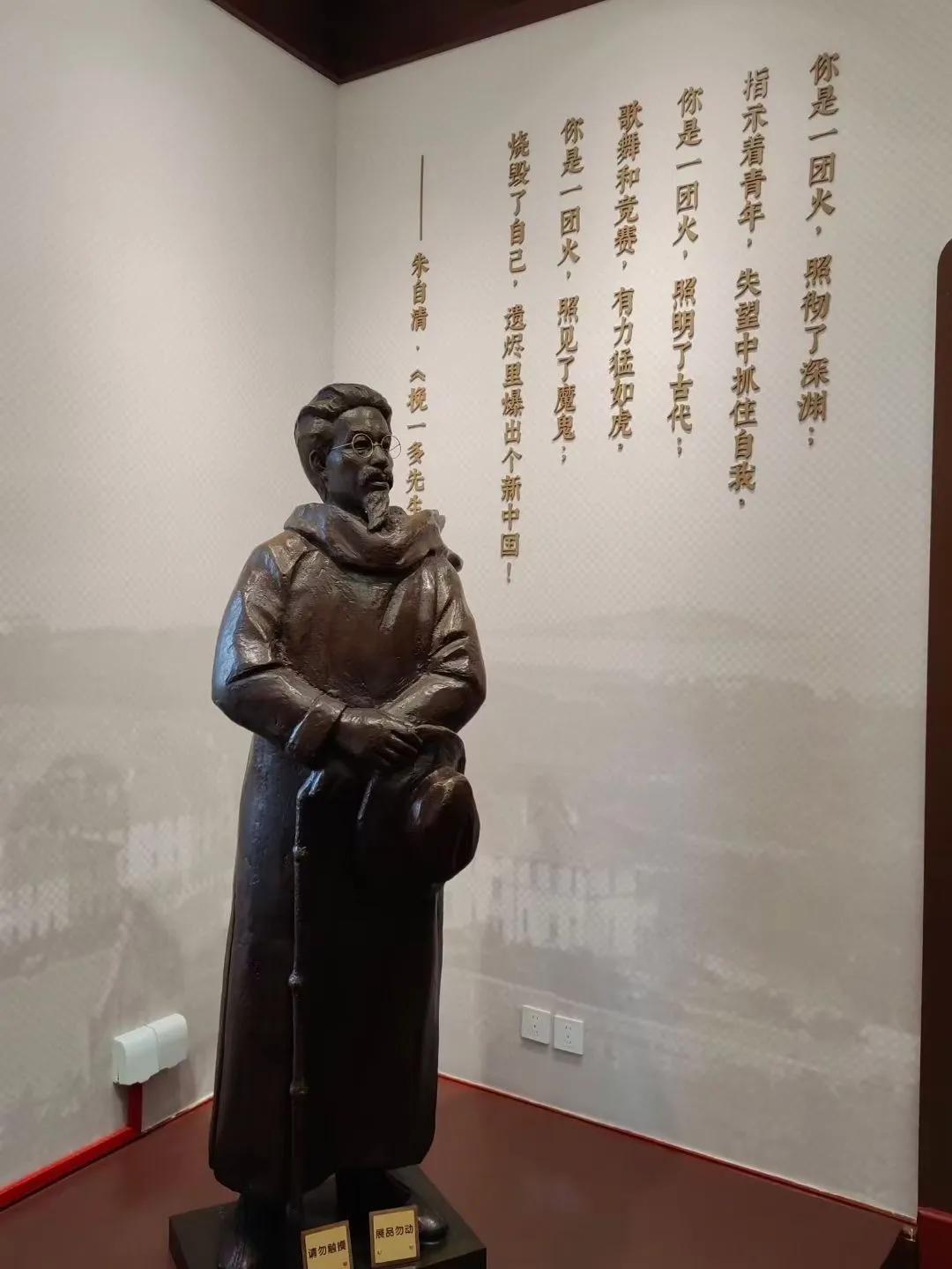

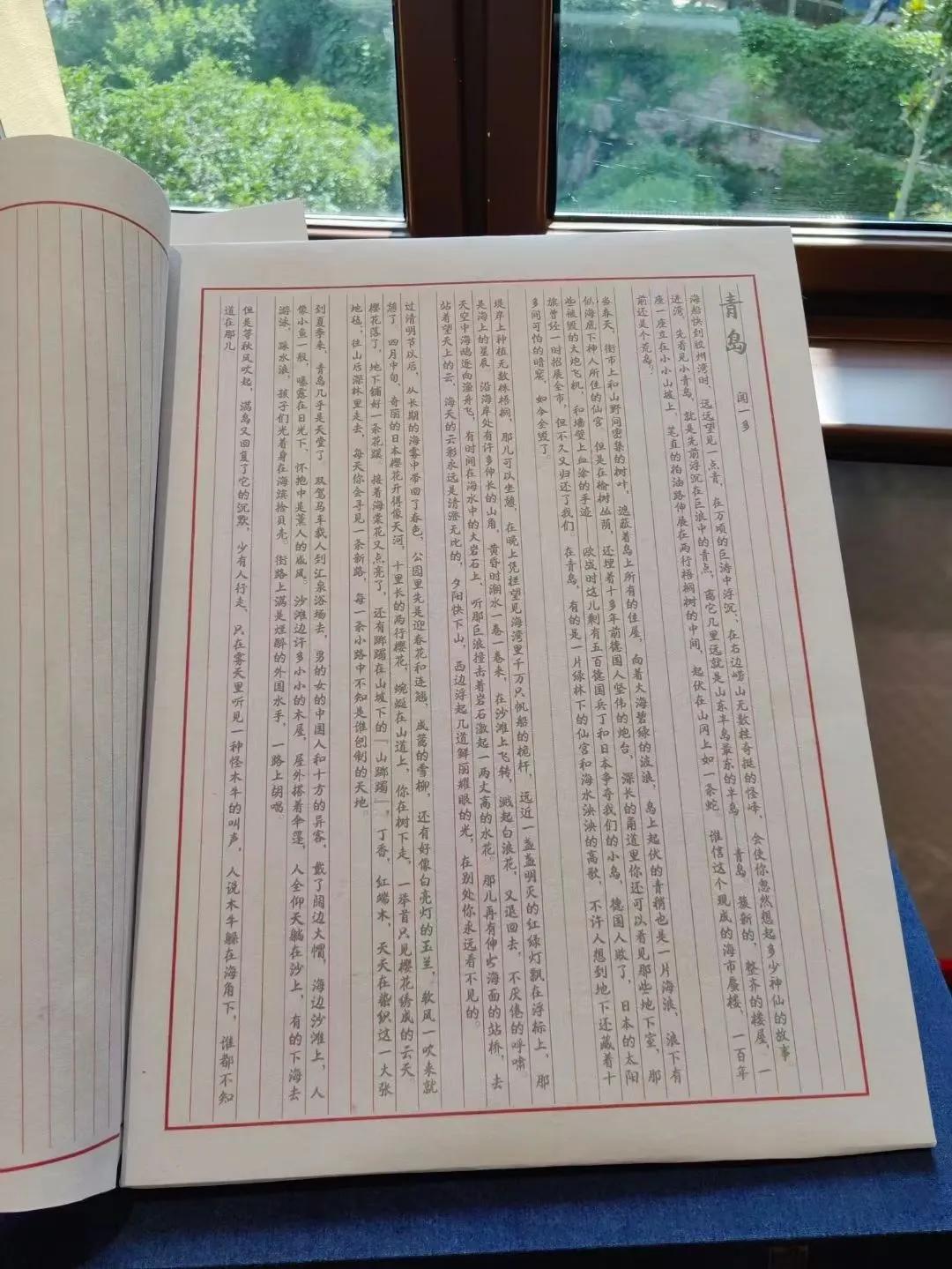

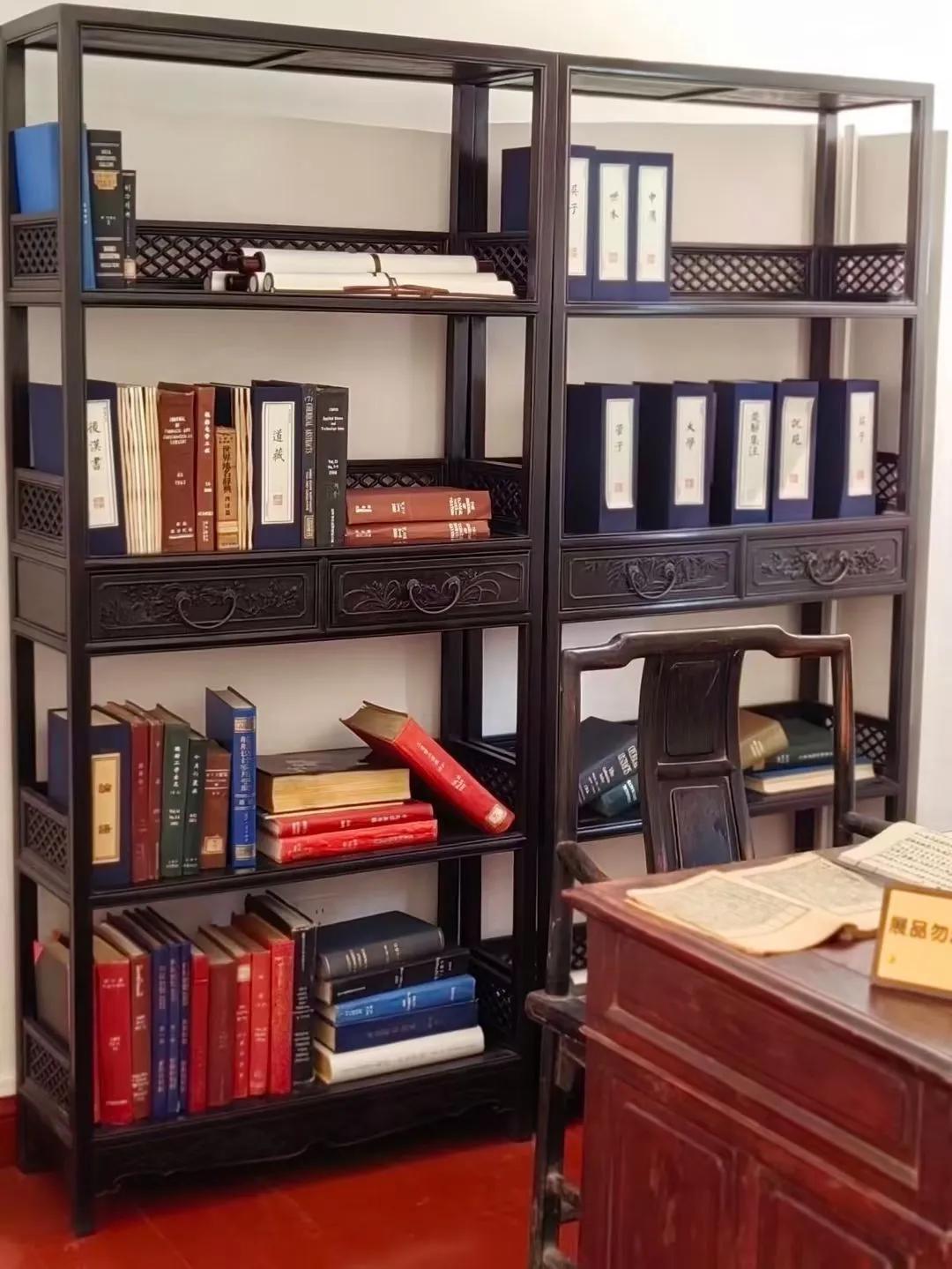

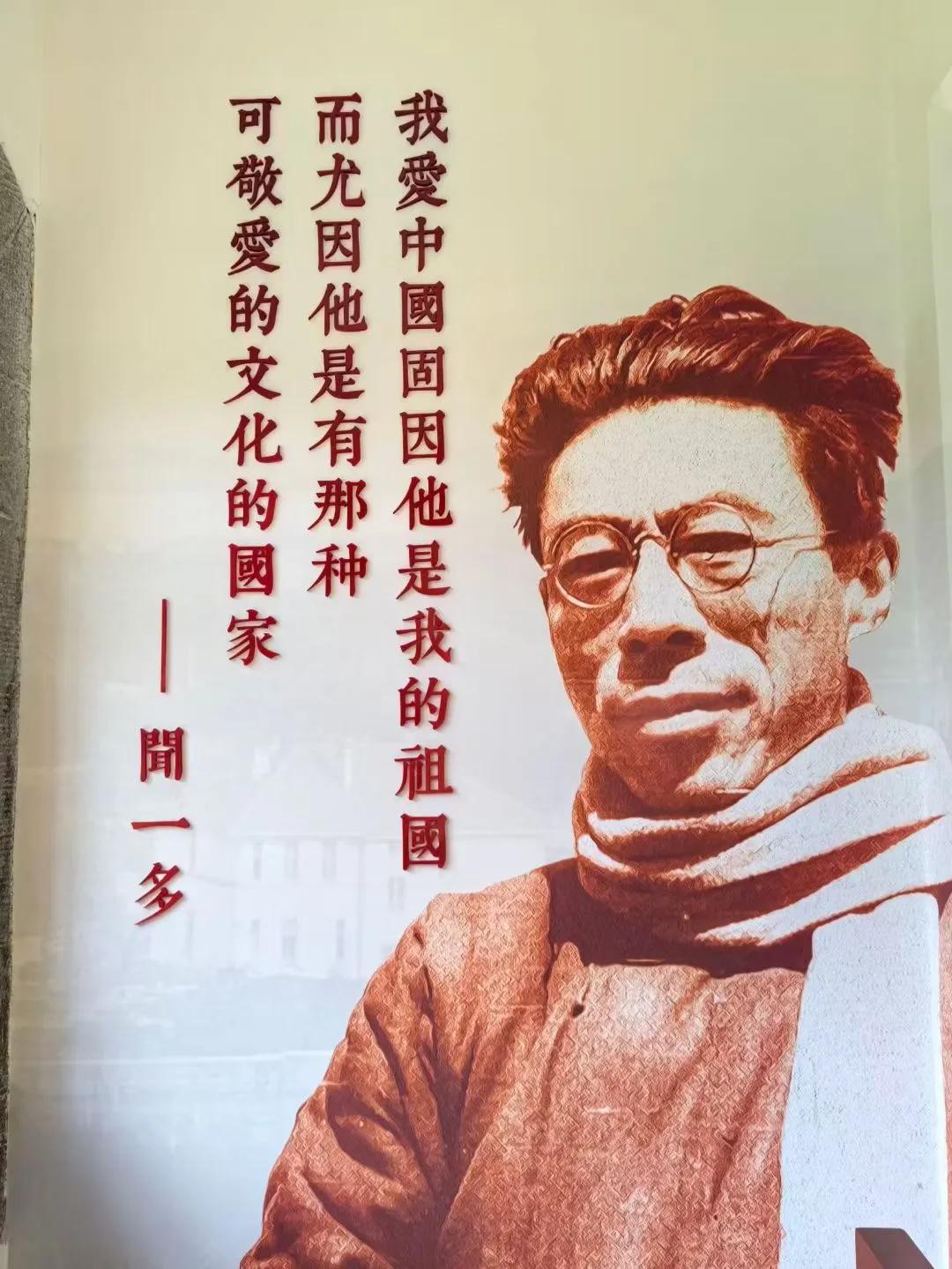

2025年7月13日访青岛闻一多故居 青岛的鱼山路5号,中国海洋大学校园东北角,一座红瓦黄墙的德式二层小楼静静矗立。这便是"一多楼"——闻一多先生1930年至1932年在青岛任教时的居所。这座建于20世纪初的建筑,原是德国俾斯麦兵营的附属军官住宅,后成为国立青岛大学教授宿舍。 走近故居,首先映入眼帘的是楼前广场中央的闻一多半身石像。雕像高2.4米,先生低眉沉思,神情凝重而坚定。基座上镌刻着其学生臧克家撰写的600字碑文,详述了闻一多在青岛的学术成就与爱国事迹。雕像两侧各植一株雪松,四季常青,如同先生的精神永存。 建筑本身是典型的新罗马风格,砖石结构,四面坡屋顶覆红色牛舌瓦,墙体采用崂山花岗岩砌筑,拱券式门窗饰有西式浮雕。整栋楼呈"H"形,占地面积214平方米,建筑面积607平方米,包含地下室与阁楼。最令人称奇的是楼梯间保留着1903年铸造的铸铁栏杆,踏面石材上还能辨认出德文铭刻的建造年份。 1984年,为纪念闻一多诞辰85周年,中国海洋大学将故居辟为展室。一层复原了1930年代的家居场景;二层重点展示闻一多在青岛的创作与研究,包括《奇迹》诗集的手稿和《说杜丛抄》等学术著作。特别引人注目的是书房内按原样摆放的柚木书桌,桌上墨水瓶仿佛刚刚使用过,墙面悬挂着先生手书的《诗经·邶风》研究笔记。 1930年夏,闻一多应校长杨振声之邀,出任国立青岛大学文学院院长兼中文系主任。在这方寸书房中,他完成了《唐诗杂论》等重要学术著作,系统提出了"诗的三大要素"理论,开创了用现代方法研究古典文学的新范式。尽管此前已停止新诗创作,但在诗人徐志摩的再三约稿下,他在这里写下了《奇迹》——这成为他最后一首新诗。 故居还见证了闻一多慧眼识才的佳话。1930年,他破格录取数学零分但作文仅写三句杂感的臧克家,那句"人生永远追逐着幻光"打动了这位伯乐。两年后,臧克家便在青岛创作出轰动诗坛的《烙印》,不负恩师期望。 如今,这座建筑不仅是中国海洋大学王蒙文学研究所所在地,更是青岛文化名人故居群的核心。2022年1月,它被列为山东省第六批省级文物保护单位。年均接待访客3.2万人次,成为"丈量青岛——文物主题游径"的重要一站。 站在"一多楼"前,时值盛夏,树木苍萃。闻一多先生在此虽仅居住两年,却留下了永恒的学术足迹与精神丰碑。从沉静的学者到激昂的民主斗士,他的一生正如其诗所言:"红烛啊!这样的红烛!诗人啊!吐出你的心来比比,可是一般颜色?"而今,这支红烛仍在青岛的海风中,照亮后来者的道路。