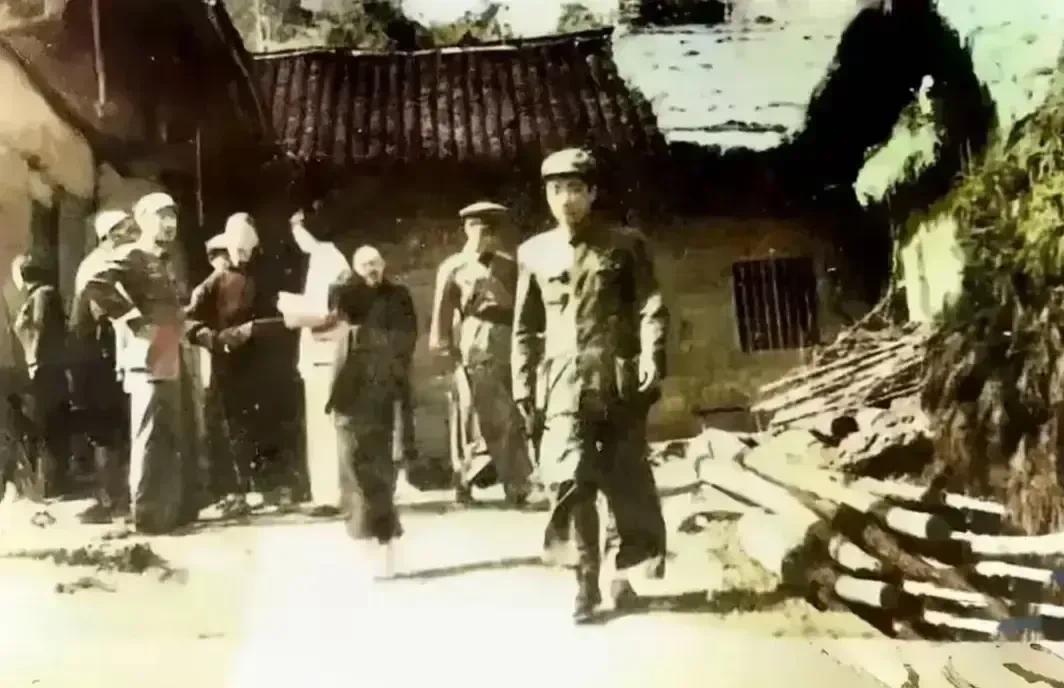

这张照片拍摄于1950年,在毛主席的故居,一位年轻人前来参观,当时毛主席故居尚未修缮,保持着原始风貌,大家知道这位年轻人是谁吗?[微风] 这张泛黄的老照片记录了一个特殊时刻,1950年5月,毛泽东的长子毛岸英站在韶山故居门前,神情庄重地凝视着父亲的出生地。 毛岸英受父亲委托返乡,主要任务是了解家乡的土地改革进展情况,这是新中国成立后毛家后人首次回到韶山,意义重大。 他在故居里仔细查看了毛泽东少年时期用过的水车、稻桶等农具,这些物品要保护好,它们是革命教育的实物教材。 毛岸英还与当地老党员座谈,转达毛主席对乡亲们的问候,父亲说,革命成功了,但大家的日子还要一步步踏实过,在场的群众听后深受感动。 当时负责故居管理的毛泽东族叔毛月秋提议,以后参观的人会越来越多,该写个门匾。 最终由毛泽东的私塾老师毛宇居题写了第一块匾额,“中国人民伟大的领袖毛主席的家”。 当故居正式对外开放时,毛岸英已经牺牲在朝鲜战场上,这张照片成为他唯一一次返乡的珍贵见证。 为什么毛泽东自己没有回乡,1950年正值抗美援朝决策关键时期,毛主席日夜忙于国事,无法抽身回乡。 但他始终牵挂着故乡的发展,1953年12月在北京接见家乡亲友时,毛泽东特意询问故居门匾的内容。 得知写有“伟大领袖”字样后,他明确要求,门匾不要写'伟大',我和大家一样都是同志。 后来的门匾确实改为了“毛泽东同志故居”,一直沿用至今。 故居承载着丰富的革命历史,1925年6月,毛泽东在故居阁楼主持成立中共韶山特别支部,成员包括毛福轩等5名农民党员。 新中国成立后,政府立即收回故居并安排专人管理,1961年,故居被列为全国重点文物保护单位。 几十年来,故居经历了多次修缮,全国各地的群众自发捐赠木材。 村民毛方成跑遍三县搜集松木檩子,他说,能为毛主席故居出份力,是我们全家的光荣,这句朴实的话道出了人民群众对领袖的深厚感情。 这座“凹”字形的土木建筑已经接待了超过1亿人次的游客,每年都有无数人来到这里,感受伟人的成长足迹。 那张1950年的老照片,记录的不仅是毛岸英的身影,更是一段珍贵的历史记忆。 它见证了新中国成立初期对红色文化的保护传承,也见证了人民对领袖的深情厚意。 直到1959年,毛泽东才终于重返韶山,写下了著名诗句“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”,诗中的“牺牲”二字,或许也寄托着他对长子岸英的深沉思念。 信源: 《毛岸英年谱》 《毛泽东故居2004年修缮工程报告》