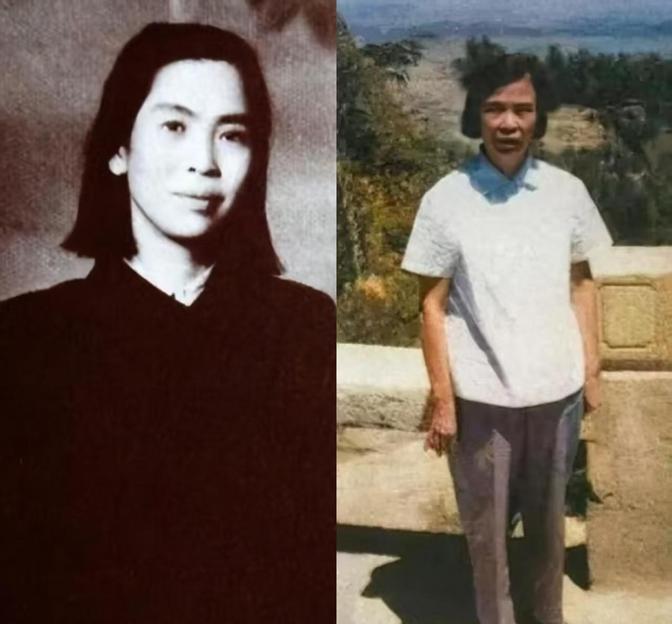

1984年,贺子珍在上海病逝,葬礼规格按她生前的职位享受副省级待遇举办,但是有人认为应提升规格并上报中央,理由有三 在1984年的上海,一位曾与毛泽东并肩战斗的女性悄然离世,她的葬礼却掀起了不小的波澜。贺子珍,毛泽东的第三任妻子,革命年代的巾帼英雄,晚年却低调隐退。按她生前的职位,葬礼定为副省级待遇,可有人却觉得这规格不够,提出要上报中央提升,理由有三。 贺子珍,1909年出生在江西永新一个书香门第,家里不算穷,但也不算大富大贵。父亲贺焕文做过县官,母亲杜秀操劳家务。她跟哥哥贺敏学、妹妹贺怡并称“永新三贺”,从小就有点不一般。那个年代,女娃读书不容易,可她硬是挤进了永新福音堂小学女部,受了“五四”运动的启发,脑子里装满了新思想。1925年,她加入共青团,次年入党,干起了国民党永新县党部妇女部长的工作,年纪轻轻就跑去搞革命。 1927年,国共分裂,贺子珍没退缩。她跟着哥哥上了井冈山,成了最早的女红军之一。1928年,她跟毛泽东认识,两人一拍即合,结了婚。她不光是毛泽东的媳妇,还干起了机要秘书的活儿,整理文件、传情报,忙得脚不沾地。那时候条件苦,井冈山上缺吃少穿,她也没一句怨言,跟大家一起扛。 1934年,红军开始长征,贺子珍跟着上了路。1935年在贵州,敌机轰炸来得突然,她一把推开战友钟月林,自己却挨了炸弹碎片,头、背、肺里嵌了17块,血流了一地。可她愣是没喊疼,咬着牙继续走。1936年,她在陕北生下女儿李敏,身体却越来越差。1937年,伤病实在扛不住了,她去了苏联治病。那几年不好过,苏联日子苦不说,还被关过精神病院,熬得挺惨。1947年,王稼祥帮忙,她才带着李敏回国,到了东北。 新中国成立后,她的生活安定下来,但也没啥风光。1949年到1955年,她在上海、杭州、江西来回跑。陈毅对她挺照顾,给她在上海安排了住处。她干过杭州市妇联主任,忙妇女工作,但心里一直惦记着北京,想去看看毛主席,可一直没成行。 1955年,陈毅把上海湖南路262号的小别墅给了她。那房子挺漂亮,三层楼,院子里有梅花、石榴树,她住了三十年。晚年她不爱热闹,基本不跟外人打交道,日子过得平淡。1979年,她被补选为全国政协委员,名字又出现在报纸上。组织带她去了趟北京,她站在天安门广场上,看着毛主席纪念堂,估计心里五味杂陈。1984年,她中风加上老毛病复发,在上海华东医院走了,75岁。 贺子珍去世后,上海龙华革命公墓开始筹备葬礼。按她生前的职位,定的是副省级待遇,骨灰打算留在上海。可这安排一出来,就有人不乐意了,说这规格低了,得上报中央改一改。他们提了三条理由:第一,她是毛泽东的妻子,十年夫妻情分摆在那儿;第二,她是井冈山最早的革命者之一,资历老得没法说;第三,长征里她救战友受了重伤,这贡献谁能抹掉?还有人搬出她79年当政协委员的事儿,说她政治地位不低,不能就这么草草了事。 这事儿捅到上海市委第一书记陈国栋那儿,他觉得有道理,就报给了中央。中央办公厅的人一看,这事不好随便定,得请示大领导。材料送到邓公桌上,他没多犹豫,拍板说:规格提升,骨灰放八宝山革命公墓第一室,中央领导都得送花圈。这一下,葬礼从副省级蹦到了国家级,算是给了贺子珍一个交代。 1984年4月25日,上海龙华革命公墓办了遗体告别仪式。灵堂里花圈摆了一堆,邓公、胡耀邦、陈云的名字都在上头,老战友邓颖超、蔡畅、康克清也送了圈。仪式完后,骨灰上了专机,直奔北京。女儿李敏捧着骨灰盒,走进了八宝山第一室,安放下来。这过程不拖泥带水,但背后争议可不少。