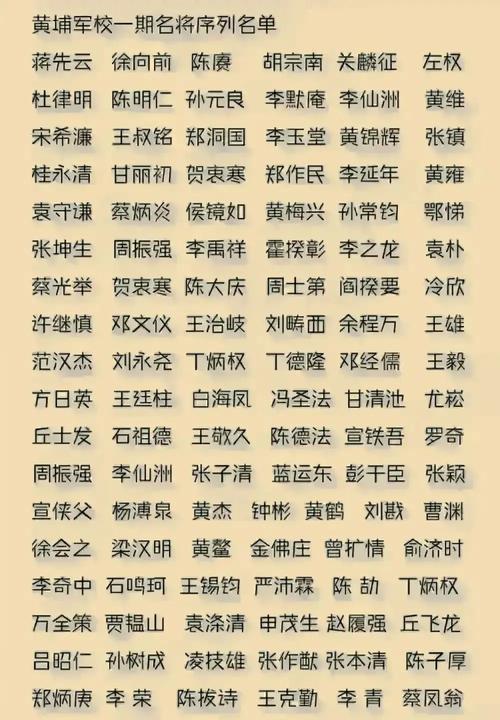

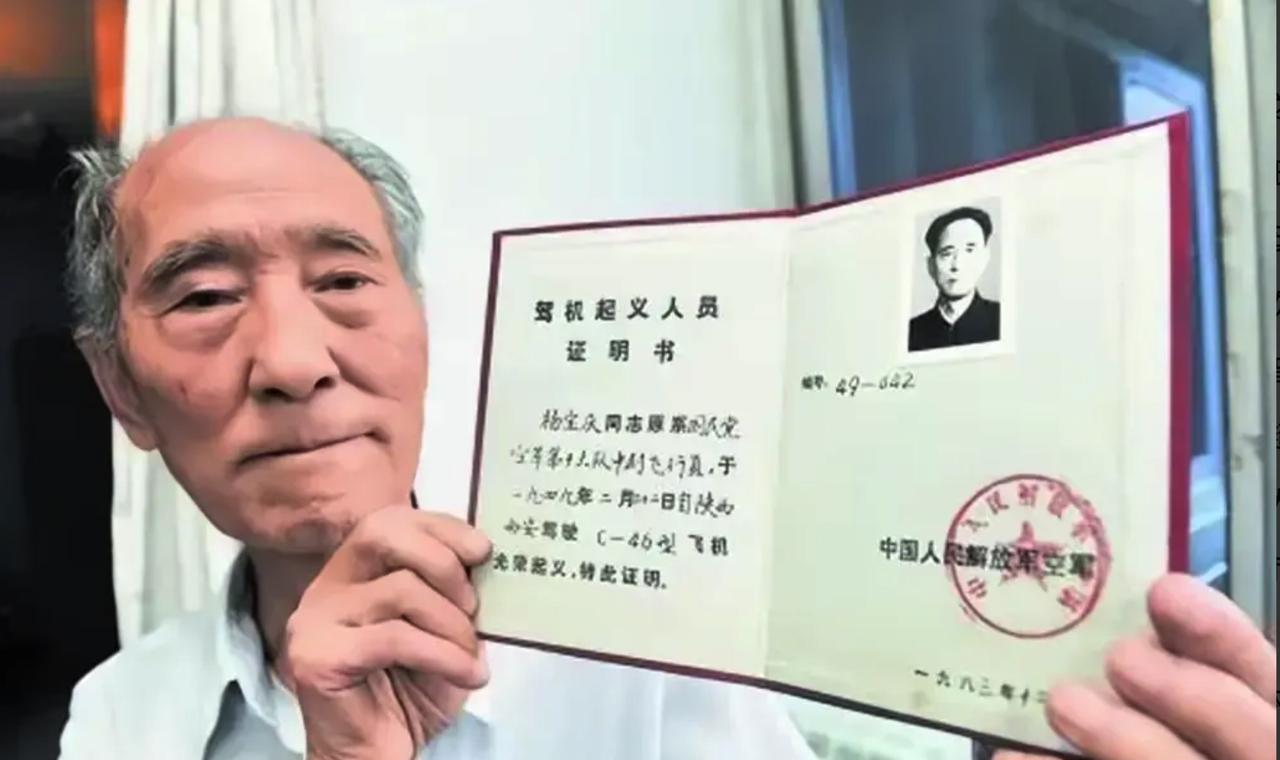

他是著名的“逃跑”将军,也是黄埔一期最长寿者活了103岁,还生下一个家喻户晓的明星儿子! 参考资料:文摘报《孙元良:最后的黄埔一期生》 在咱们国家的近代史上,孙元良这个名字常常带着争议被人提起。 他是正经黄埔军校第一期学生,起点很高,也实实在在带兵在淞沪战场,跟日本人拼杀过,得了勋章。 可他又被人称作“逃跑将军”,打仗时有些行为,实在让人摇头。 孙元良出生在1904年的四川成都。父亲老来得子,非常疼爱他。 少年时他念书不错,先是在南京读高等师范,后来又进了北京大学。 在北大,他认识了一位姓李的教授,很受赏识。 1924年黄埔军校招生时,这位教授写了推荐信,他就这样进入黄埔军校。 1926年北伐战争开始,年轻的孙元良当上了团长,前途一片光明。 可没想到,他第一次独立带兵在江西和另一个军阀队伍交手,就出了大岔子。 夜里他可能大意了,放松了警戒,被对手趁黑突袭。 紧要关头,这位团长竟不知去向,部队差点全军覆没。 事后才晓得,他自己设法脱身逃走了。 这事影响很坏,他挨了严厉批评,被撤了职,后来被安排去日本学习军事。 在日本待了一年左右,他回国了。 上面又给了他机会,官复原职,位置还挺重要。 时间转眼到了1937年,日本人打进了上海,爆发了著名的淞沪会战。 孙元良当了一个主力师的师长,带领部队在上海抵抗日军。 仗打得很艰苦,他带着兵也确实流过血。 但就在这个节骨眼上,他也没忘记给自己捞好处。 有手下反映他私自动用军费吃喝玩乐。他竟说打仗辛苦,享受点是应该的。 仗打了一段时间,眼看上海要守不住了,上面想撤走主力,但为了接着要开的一个国际会议,需要留支部队,在后面顶着做做样子。 这个苦差就落到了孙元良头上。 他哪里肯干?跑去跟更高级的长官讨价还价,说如果杀敌效果一样,留下也值,但白白送死不行。最后他只答应留下一个营顶任务。 这个营由谢晋元团长带领,退到闸北的四行仓库,死死抵抗日军好多天,这就是后来广为传颂的“八百壮士”死守四行的故事。 而就在留下的人浴血奋战时,孙师长自己却带着大部分队伍,迅速撤离了上海。 更不像话的是,撤退经过苏州一带,他手下的兵竟然抢老百姓的东西,他自己也跟着占了不少便宜。 上海那边留下的壮士们处境艰难,后来被俘,谢团长遇害。孙元良倒是平安撤走了。 淞沪会战刚打完,南京保卫战紧接开始。孙元良和他的师又被调去守南京。 可到了南京,他似乎没把心思全放在备战上。有当时一起守城的将领说,他一到南京,就常跑去熟悉的夫子庙听戏玩乐,待在指挥部的时间不多。 1937年12月12日,日军猛攻下,南京的防线被突破了。 就在这个最混乱危险的时刻,孙元良师长再一次失踪了! 他这次逃跑,加上之前在上海挪用军费,擅自放弃留守任务等事都被抖了出来,很多人要求严惩这个临阵脱逃的将领。 上面负责人也很恼火,觉得不处理没法平息民怨。虽然孙元良过去很受信任,但这已经是他第三次在战场上临阵“消失”了。 为了脱身,孙元良费尽心思。他花钱让报纸登文章,宣扬自己在南京城外跟日军激战的“功绩”,想将功折罪。同时向审查部门送好处疏通。 更严重的是,他下手除掉了几个可能作证的人。 这样,关键的证人没了,其他人也敢怒不敢言。 结果很荒谬,关了仅仅42天后,调查竟宣布他没事,官复原职了。 那些因为他而受难的军民,就这样被无声地牺牲了。 他的“逃跑故事”还有续集。1948年底的淮海战场上,他带的队伍被包围。接到突围命令后,孙元良多了个心眼,怕命令有变,干脆提前关掉电台,还不让手下捡新的空投命令。凭着这股不顾命令的劲头,他带队冲出了包围。 可跑出来后,他又嫌带着大部队目标大,既怕被追,又怕回去担责。 熟悉的一幕再次上演,他抛下部队,一个人溜了。 他扮成普通百姓,极其镇定地混在人群里,躲过重重检查,一路逃回了南京。 那边的人都以为他死了,正准备追悼会。 最高负责人看到他活着回来,在当时的败退局面下,觉得人能逃回就不错,竟没处罚反而安抚了他。 眼看局面不行,孙元良赶紧把家产换成金条等硬货,很快转移了。 过去后,带兵生涯结束,被挂了个清闲职务养老。 说起打仗本事或许争议大,但做买卖挣钱他倒是拿手。 他用带去的金条投资房产和股票,非常成功。 晚年生活相当富裕舒适,住在好房子里,常出国旅游。 接受采访也乐于谈自己当年的“抗日经历”。 岁月流逝,战火年代渐远,亲历过那段历史细节的人少了。 但因为他那明星儿子秦汉的出名,孙元良也常被提及。