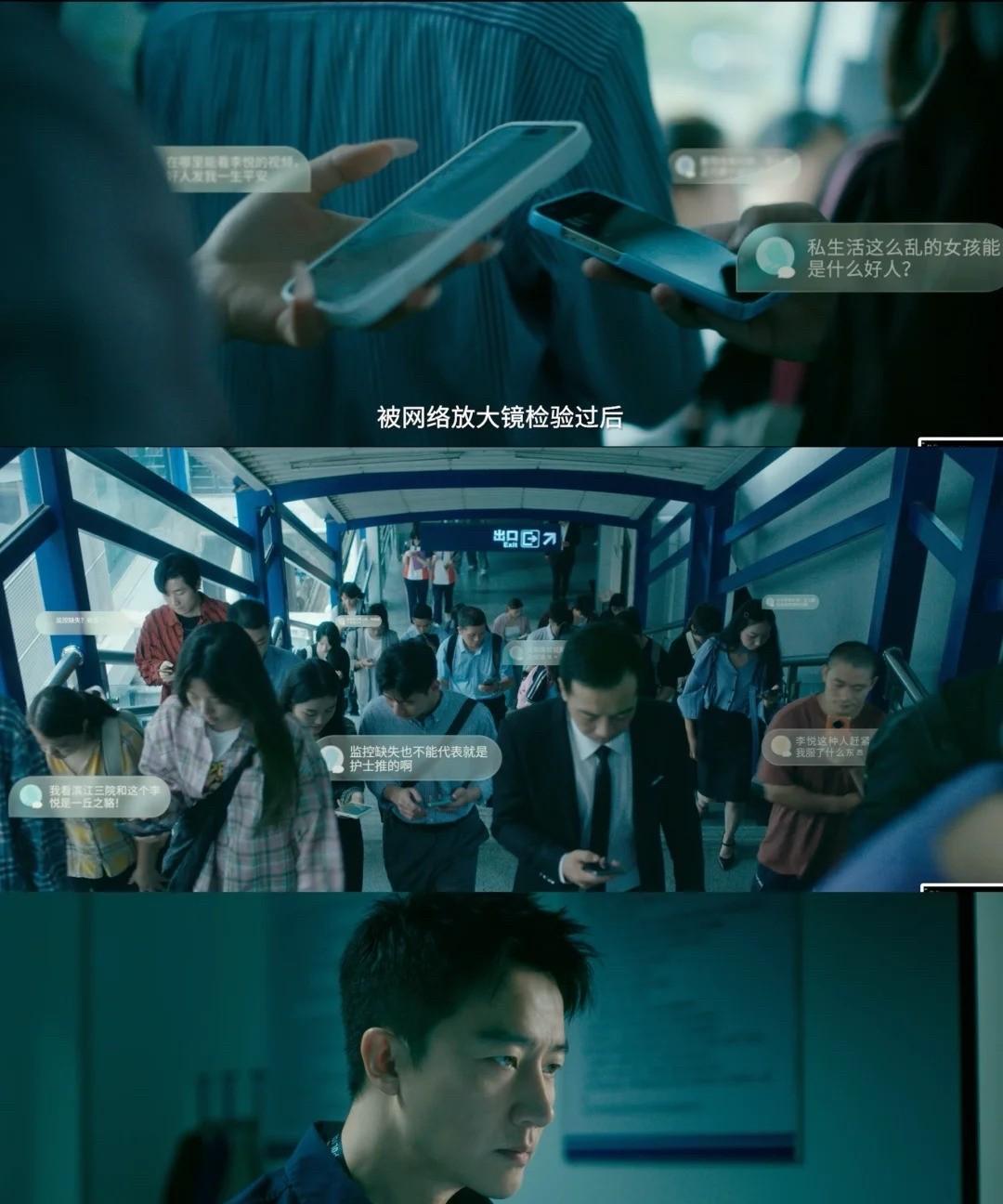

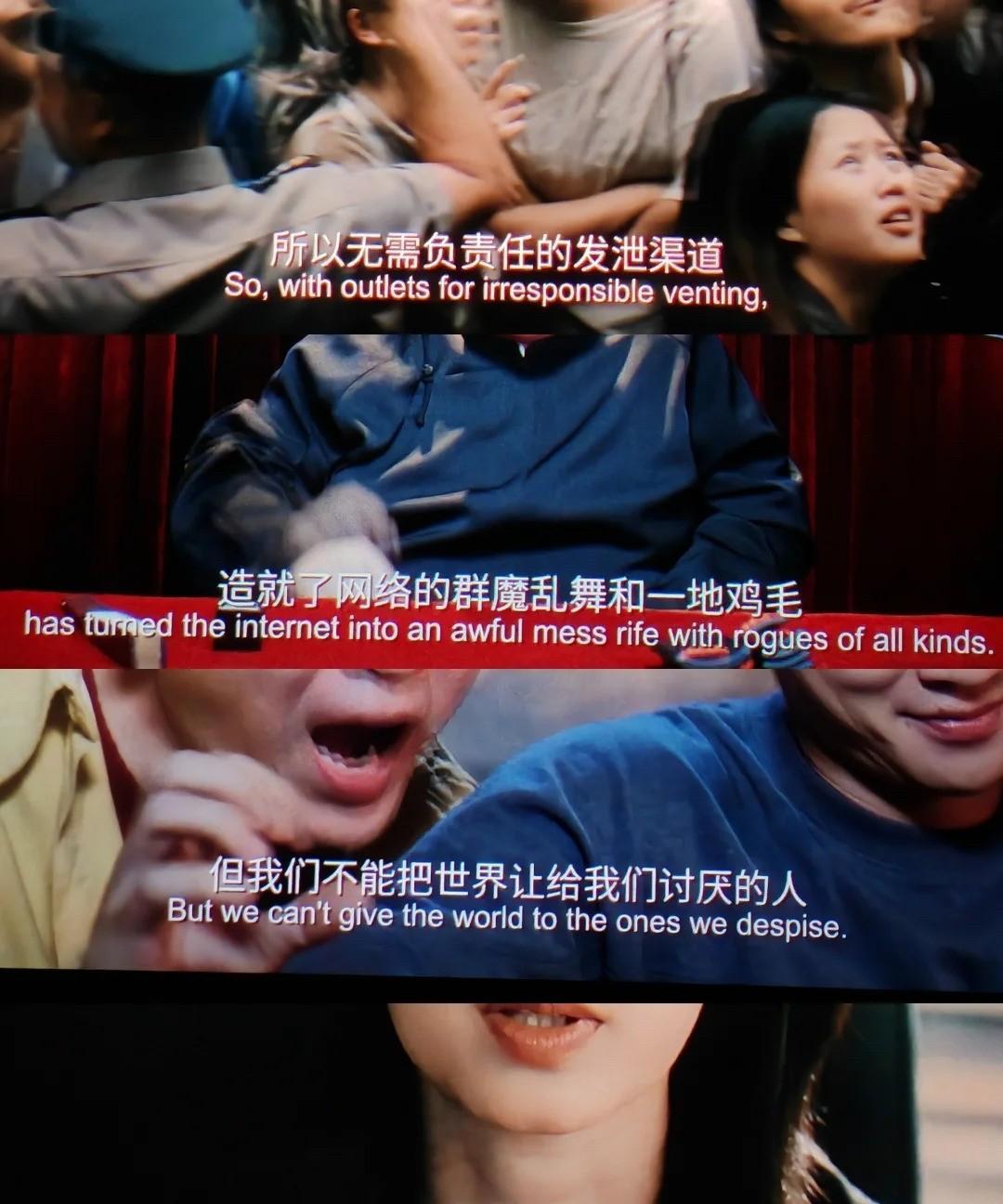

当现实中的罗帅宇事件与电影《恶意》被并置审视,两个看似不相关的故事,核心却惊人地相似——那种藏在“正义”面具下的恶意,还有一步步失控的暴力漩涡,不管是在电影里还是现实中,都有着惊人相似的发展逻辑。 先说舆论里的“平庸之恶” 电影里,旁观者的沉默助长了暴力;回到罗帅宇事件中,碎片信息被拼凑成所谓 “证据”,不明真相的网友借着正义的名义宣泄情绪,将个别从业者的不当行为,简单归结为整个医院乃至行业的问题。而罗帅宇父母的直播带货,更让这场悲剧成了变现的工具。 再看真相怎么被拆来拆去 《恶意》的真相层层反转,罗帅宇事件里亦是如此:掐头去尾的几份录音、甚至监控视频的“关键帧”都被赋予不同解读;家属说有千余页举报材料,却迟迟没有公开。这种后真相特征与电影中不断反转的叙事形成呼应,暴露出当代社会认知的脆弱性——我们以为在追寻真相,实则都在建构符合自身价值观的叙事版本。 还有那些藏在背后的“推手” 电影里,各方的沉默纵容了暴力;现实中同样存在多重共谋:各类算法对争议内容的加权推送、涉事主体的程式化危机公关,在流量压力下失语并被稀释,这些系统性因素构成了比个体恶意更可怕的助推器,正如电影中那个始终未曾露面的“幕后黑手”,无形中决定着事件的走向。 更糟的是,暴力会“传染” 《恶意》里展现暴力如何改变施暴者;现实里,这场风波的走向亦是如此:起初是对医院如潮水漫涌般的声讨,那些天天在病房和手术室间奔忙、一心治病救人的医生护士,就因为这些未经调查核实的言论,平白挨了多少冤枉骂。转瞬后又轮到质疑者被人肉搜索的阴影笼罩,连家属都成了被消费的对象,今天被捧成“维权英雄”,明天就可能被啐作“赚黑钱”的牟利者。这种伤害的传染性与电影中暴力的蔓延机制如出一辙,证明数字时代的恶意同样具有病毒般的复制能力。 与电影开放式结局相似,官方通报虽早已明确医院在事件中无责,但仍未能完全平息质疑,涉事各方陷入“罗生门”般的拉扯,最后公众注意力被新热点勾走,真相早就没人关心了。 就像《恶意》想说的:舆论场上,真相往往不是被找到的,是被忘了的。