1989年深秋,西安城的银杏叶铺得满城金黄,我怀着忐忑又崇敬的心情走进西安中国书法艺术博物馆,拜访心仪已久的傅嘉仪先生。彼时先生刚完成了对一组秦汉玺印的整理和研究,案头还摊着未及收起的拓片,墨香与陈年纸张的气息在空气中交融。听闻我痴迷篆刻却不得法门,先生没有过多寒暄,提笔蘸墨,在洒金宣纸上写下“偶窃小闲读汉铸,信手摇刀瑑青田”的对联。笔锋落处,篆书的筋骨与隶书的意趣浑然一体,每个字都像一方饱经岁月的古印,透着沉静的力量。临别时,先生握着我的手叮咛道:“学篆刻必须先学书法,学书法必须先学做人。”这句朴素的话像一粒饱满的种子落在我艺术生涯的土壤里,三十多年来指引着我艺术探索的方向。

1991年冬月,安阳的北风卷着殷墟的尘土,却吹不散“首届安阳殷商文化艺术节”的热烈氛围。作为受邀代表,我跟着考古队的向导走进甲骨文出土地时,脚下的黄土尚有未消的寒意。一片片带着灼痕的甲骨在展柜中泛着幽光,那些扭曲如虫、劲挺如剑的文字仿佛突然在我眼前活了过来——“雨”字像垂落的珠帘,“王”字的横笔间仿佛能让人听见远古的号令。考古专家讲解着每个字形的演变过程:从殷商早期的稚拙到晚期的规整,从占卜祭祀的实用记录到逐渐显露的审美意趣。站在这片甲骨文诞生的土地上,我第一次直观地感受到古人在龟甲兽骨上凿刻时的虔诚和智慧,那些跨越三千年的线条突然有了温度与呼吸。也就是在那一刻,我暗下决心:要从源头学起,把篆书的根扎进最深厚的文化土壤里。

大篆,这门承载着华夏文明基因的艺术,在我此后的生命里逐渐清晰起来。大篆亦称“金文”“籀文”,因大多铸刻于青铜器之上,故又被称作“青铜器铭文”。商周时期的青铜不仅用于礼器和兵器,还是文字的载体。那些在范铸时被精心镌刻的铭文,记录着祭祀、战争、赏赐、盟约等重大事件,也藏着古人对线条与结构的审美追求。陕西这片周秦汉唐的龙兴之地,恰是这些“青铜史书”的富集之地。宝鸡市及周边出土的大盂鼎、毛公鼎、散氏盘、虢季子白盘,被誉为“晚清四大国宝”,每一件都堪称金文艺术的巅峰之作。大盂鼎的铭文庄重肃穆,像西周早期的礼官,端凝而立;毛公鼎的四百九十九字铭文,笔势虽如行云流水,却暗藏筋骨;散氏盘的铭文恣肆烂漫,仿佛一群舞动的精灵;虢季子白盘的铭文线条圆润遒劲,透着武将的英气。

真正让我与大篆结下不解之缘的,是家乡临潼出土的西周利簋。当我第一次在陕西历史博物馆见到它时,隔着厚厚的玻璃,仍能感受到三千多年前的青铜寒光。这件高28厘米的簋器,腹部饰着兽面纹,圈足上的夔龙纹蜿蜒如带,而最让我感到震撼的是内壁那三十余字的铭文:“武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商,辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝。”字迹刚劲如削,笔画起止处的锋芒像出鞘的青铜剑,筋骨分明而不失灵动。这组记录武王伐纣的文字,不仅印证了《尚书》《史记》中的记载,更让我第一次读懂了篆书线条里的历史重量。为铭记这份震撼,我特意刻了一方古玺风格的印章,印文“利簋遗风”,边款刻下铭文全文。从此,这方印成为我案头的常客。每当临帖遇到瓶颈时,摩挲着印面的凹凸,我总能找回最初的感动。

西周金文在殷商甲骨文的基础上,完成了一次艺术的飞跃。如果说甲骨文像山野间的劲松,带着原始的生命力,那么金文则如庙堂前的古柏,多了几分从容与庄严。那些铸造时因铜液流动形成的斑驳肌理,那些历经千年锈蚀留下的残缺痕迹,共同构成了金文独有的“金石气”,其中有青铜的冷硬,有岁月的温润,有庙堂的肃穆,也有工匠的巧思。多少个深夜,我在灯下展读金文拓片,那些恣肆雄奇的字形、诡异多变的结构,让我不断揣摩笔锋的走向。我有时梦见自己站在西周的铸铜作坊里,看工匠们在泥范上刻画铭文,刀锋划过泥面的沙沙声与青铜器出炉时的轰鸣交织在一起;有时又仿佛置身于宗庙祭祀的现场,看礼官捧着铭文重器诵读,那些文字顺着香烟升腾,化作天地间的线条。

真正让我的学习从感性热爱走向理性探索的,是吴镇烽先生的《西周金文撷英》和刘自椟先生的教诲。吴镇烽先生是西周金文研究的大家,他在书中对铭文器物的断代、字形的考释、艺术风格的分析,如同一把钥匙,为我打开了系统研究金文的大门。书中收录的幅幅铭文拓片,从早期的质朴到中期的规整再到晚期的洒脱,清晰展现了西周金文的演变脉络。在拜入刘自椟先生门下后,先生“学古不泥古,创新不失宗”的理念,让我跳出了单纯临摹的误区。记得我第一次向先生请教《毛公鼎》的临习要点时,先生没有直接讲笔法,而是让我通读铭文内容,理解“王若曰:父歆,丕显文武,皇天引厌劂德,配我有周,膺受大命”的历史语境。他说:“文字是有生命的,不懂它说什么,怎么能写出它的精神?”在先生的指导下,我对大篆的学习进入了冷静思考与规律探寻的新阶段,这一阶段的探索主要围绕三个方向展开。

一是系统梳理,夯实理论根基。在西周275年的历史长河中,金文的演变如同一部流动的艺术史。早期金文受甲骨文影响较深,字形偏瘦劲,笔画多露锋芒,像《西周利簋》《西周天亡簋》带着商周交替的刚健之气;中期金文逐渐走向规整,笔画圆润肥厚,结构趋于对称,如《大盂鼎》《静簋》,透着礼乐初兴的雍容;晚期金文则达到巅峰,字形多变,笔势舒展,《毛公鼎》的端庄、《散氏盘》的烂漫、《虢季子白盘》的飘逸,共同构成了金文艺术的多元面貌。为了掌握这些演变规律,我将不同时期的代表性铭文按年代排序,制成对照表,逐字分析字形结构、笔画特征、章法布局等。对《毛公鼎》和《散氏盘》这两件风格迥异的巅峰之作,我更是下了苦功——收集了包括罗振玉、吴大 、徐无闻等十多家的临摹版本,逐字比对差异,再结合原拓反复临习,单是《毛公鼎》就临了十三遍。在临摹时,我不仅记录字形的变化,还写下数万字的札记,分析不同时期金文与社会变迁的关系。这些积累最终凝结成一万字的《西周金文书法的传承和影响》,2004 年 11 月在《中国书画报》的《书法论坛》栏目连载时,竟收到不少同道的来信探讨。这让我深刻体会到,艺术的探索从来不是孤立的,只有扎根传统、深入研究,才能与古人对话、与同道共鸣。

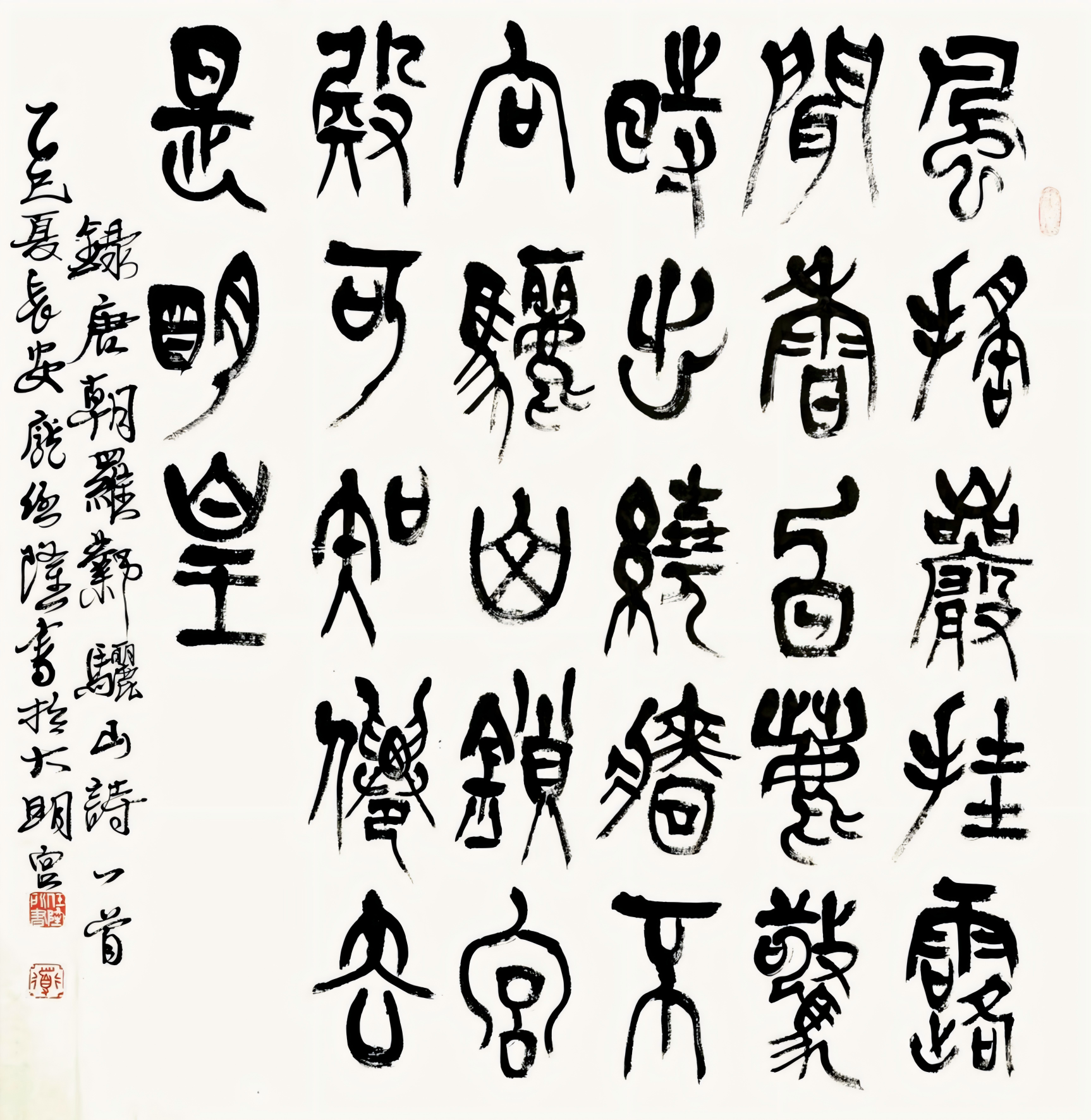

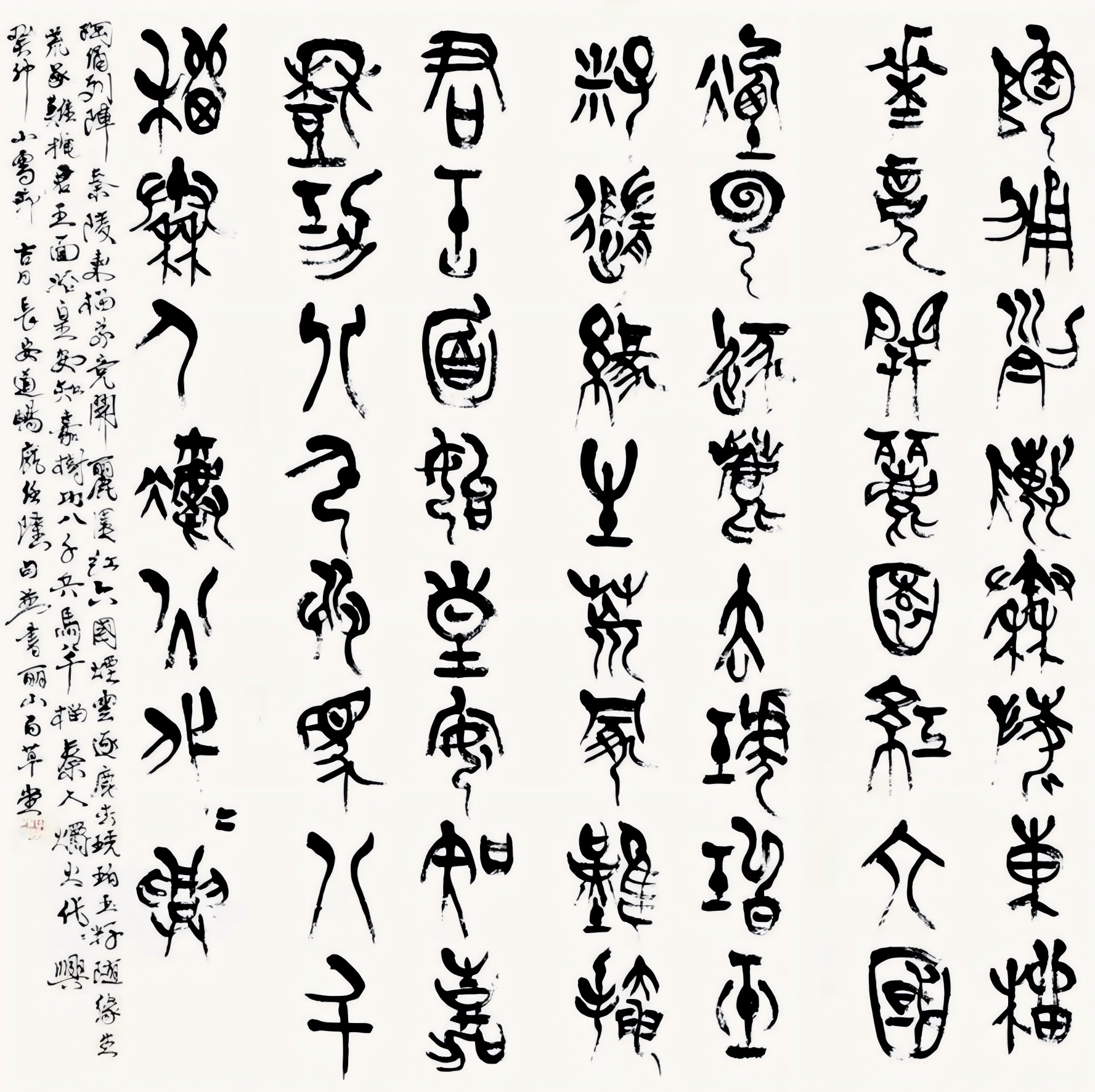

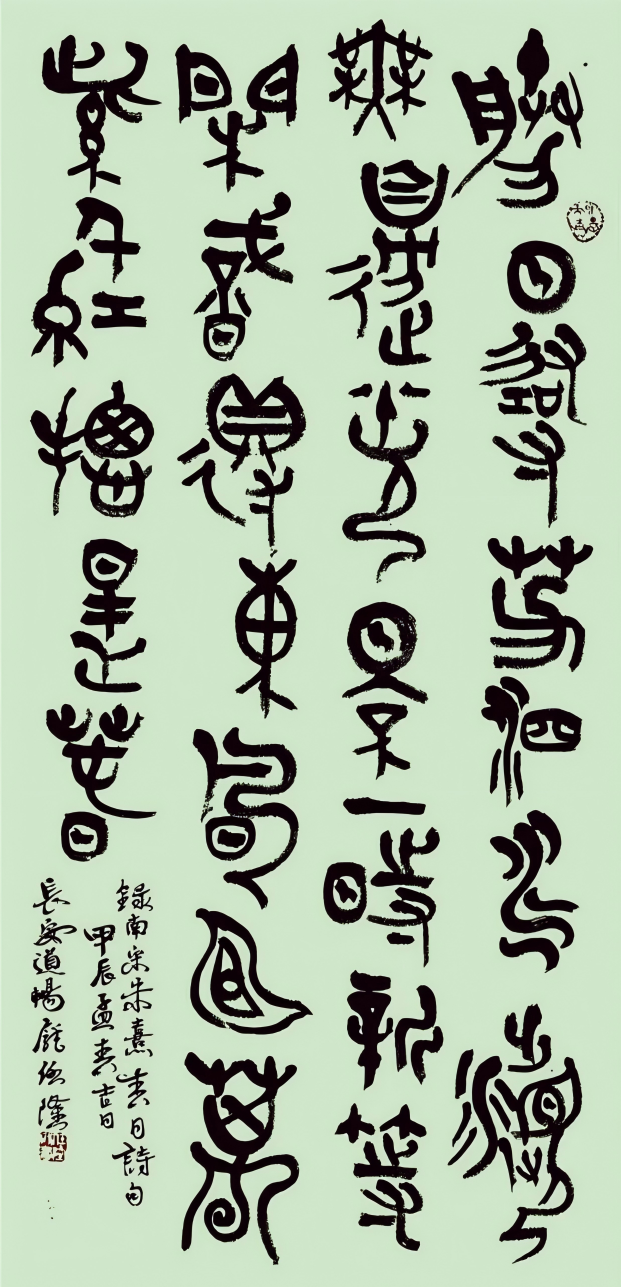

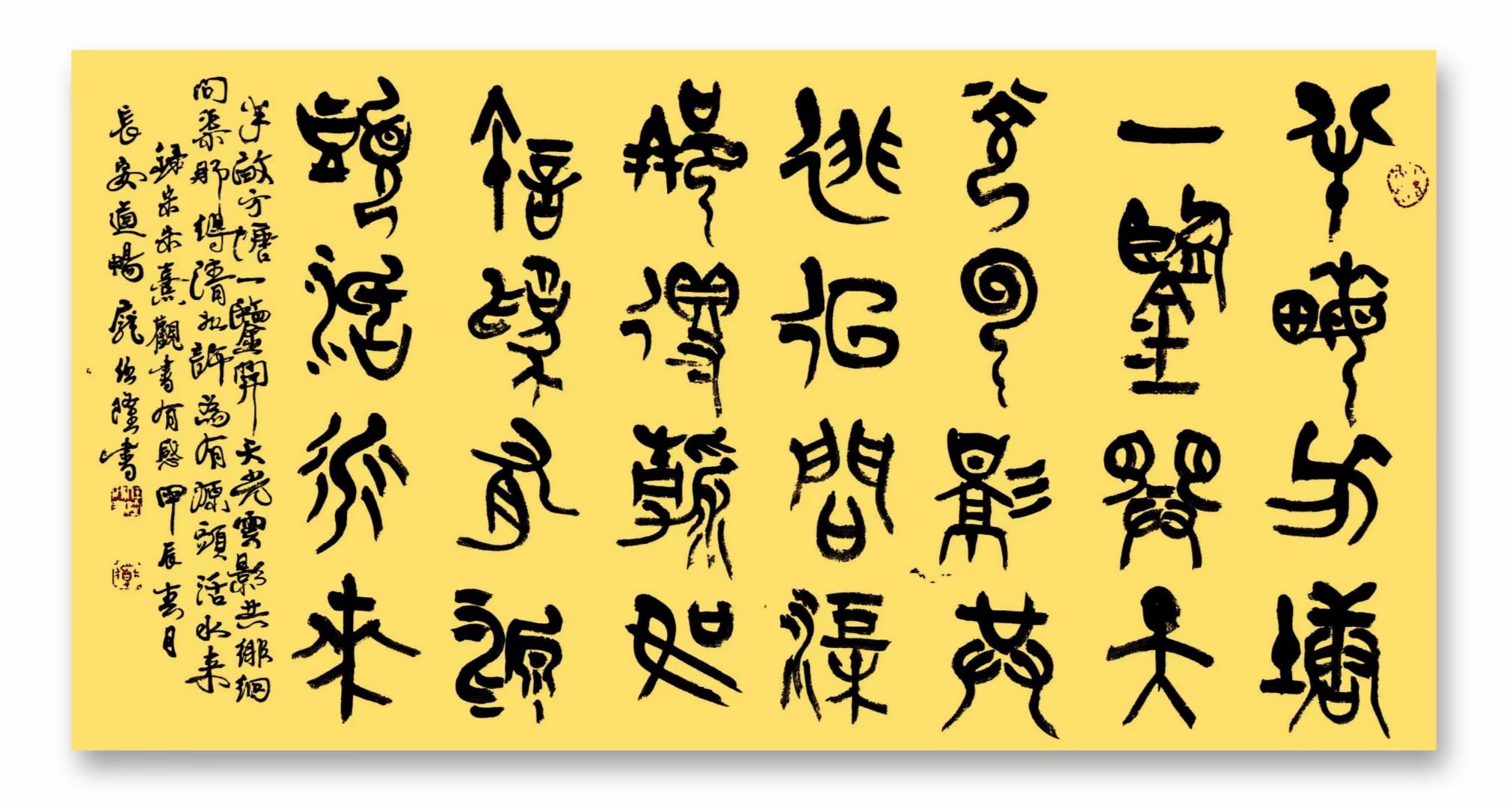

二是尝试创作,实现从临摹到创新的飞跃。对大篆的临习如同寻宝,过程虽充满艰辛却也暗藏乐趣。那些看似简单的线条,实则藏着千变万化的力道——中锋行笔的沉稳、侧锋取势的灵动、提按转折间的节奏,都需要日复一日地打磨。有段时间为掌握《散氏盘》的“屋漏痕”笔意,我每天清晨在院子里用拖把蘸水在青石板上练习,看水迹在阳光下慢慢干涸,体会线条由浓到淡的变化。寒冬腊月,我特意将墨汁放在窗外,待半冻时使用,感受笔锋冲破凝滞的阻力。当临摹积累到一定程度时,我开始思考如何让古老的金文在当代焕发新的生命力。这就需要从“量”的积累转向“质”的突破,在理解传统的基础上进行创作。我的创作始终围绕两个核心:一是内容的当代性,二是形式的传统根基。在《秦人爝火代代兴》四尺四条屏中,我选取了从秦非子牧马到秦始皇统一中国的重大历史事件,用金文的笔法书写,字形上虽融入秦篆的规整,线条却保留西周金文的厚重,既展现秦人的奋斗历程,又暗合文字从金文到小篆的演变;在《白鹿原赋》八尺四条屏中,为表现关中平原的苍茫和厚重,我借鉴了《散氏盘》的恣肆章法,字与字之间穿插避让,像原上的沟壑与田垄,线条则取《大盂鼎》的刚劲,让文字自带土地的质感;在《大明宫之歌》六尺四条屏中,为呼应盛唐气象,字形取法《虢季子白盘》的舒展,笔势如宫殿的飞檐,章法上疏密有致,像大明宫的殿宇群落;在《中国书法之歌》四尺四条屏中,我尝试将金文、小篆、隶书的笔法相融合,用“书画同源”的理念布局,既展现书法史的脉络,又有对“笔墨当随时代”的思考。

三是篆刻入篆,在方寸间锤炼笔力。篆刻与篆书同源,一方好印既要有书法的笔意,又要有金石的骨力。从四尺斗方的书法到方寸之间的印章,空间虽缩小了许多,对线条要求却更高了——每一笔都要精准有力,每一处转折都要恰到好处。我初学篆刻时,总因笔画过粗失了灵动,或因笔画过于纤细而少了厚重,直到将金文的笔法融入篆刻,才找到突破口。我的第一方得意之作是“友谊遍天下”,以古玺为基,字形取《毛公鼎》的端庄,线条却用《散氏盘》的灵动,边款为“以文会友,以友辅仁”,既符合印文意境,又暗合傅嘉仪先生“学做人”的教诲。之后创作了“不到黄河心不死”,我特意将“黄河”二字刻得粗壮如砥柱,“心”字则用纤细的线条表现执着,对比之间尽显力量。“气吞山河”取法战国古玺,字形大小错落,像起伏的山峦,刀锋凌厉处如悬崖峭壁,圆润处似山间流水。

最耗心力的是《金石永寿印谱》的创作,这套印章以“寿”文化为主题,从“寿比南山”的经典祝语到“俭约不贪,则可延寿”的养生箴言,内容涵盖古今。每方印都根据文字意境选择不同的金文风格:“龙寿”取《龙鼎》的矫健,“鹤寿”用《鸟纹鼎》的灵动,“上寿人”借鉴《大克鼎》的庄重,“松鹤延年”则融合了《伯矩鬲》的古朴与《墙盘》的秀美。为了让金文意蕴和印章艺术完美结合,我常常在博物馆的青铜器展厅驻足,看器物的造型如何影响铭文的布局,再将感悟融入印面设计。这套印谱出版后,有位老学者特意来信说:“我在这些印章里看到了青铜器上的时光流转。”

三十多年来,大篆既像一位沉默的导师,教会我耐心与坚持,又像一位亲密的挚友,分享着探索的喜悦和困惑。从傅嘉仪先生的教诲到刘自椟先生的点拨,从安阳殷墟的甲骨到临潼利簋的铭文,从《西周金文撷英》中的拓片到案头的刻刀,这份情缘早已融入我的生命。西周金文的金石气是青铜的坚韧,是岁月的沉淀,也是文化的传承。当我在灯下展纸研墨,看着笔尖的线条在宣纸上延伸时,常常会想起那些铸造青铜器的工匠——他们或许不知道,三千多年后会有人对着他们留下的文字凝神静思,会用笔墨延续他们的创造。这份跨越时空的对话,正是中华文明生生不息的密码。

如今,我的案头仍摆着傅嘉仪先生题写的那副对联,墨迹虽已有些淡了,却愈发显出精神的厚重。窗外的银杏叶又黄了,像极了初见先生时的那片金黄。我知道,对大篆的探索永远没有终点,而这份情缘会像西周的青铜一样,在时光的淬炼中愈发彰显出力量。

作者简介:庞任隆,字道畅,笔名任隆,祖籍陕西蓝田,生于临潼。曾任西安中国书法艺术博物馆书记、馆长,现为中国书法家协会会员、陕西省书法家协会篆刻委员会委员、陕西省文史研究馆研究员、陕西省社会科学院书画艺术中心研究员、陕西科技大学客座教授、陕西省民间艺术促进会副会长、西安中国书法艺术博物馆研究员、大秦封泥艺术研究院院长、大秦印社社长、秦文化研究会秦封泥专业委员会主任。

庞任隆书罗邺《骊山》

庞任隆自撰句并书《秦人爝火代代兴》

庞任隆书朱熹《春日》

庞任隆书朱熹《观书有感》

(此文发表于2025年9月24日《中国书画报》第38期(总第3139期)“美育”13版)