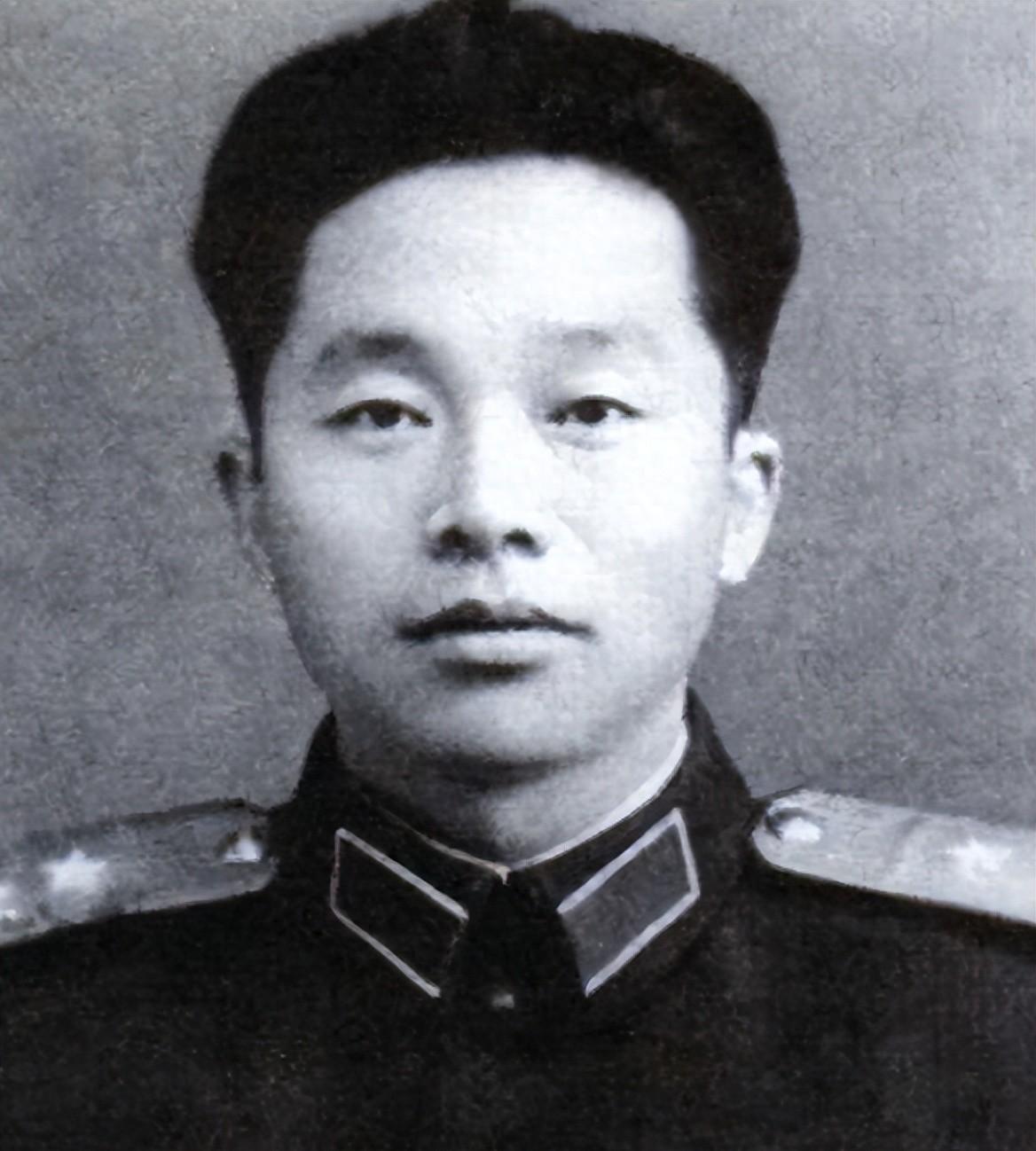

陈燕因长相与毛主席酷似,而踏上了扮演毛主席的道路,她的丈夫却对这一举动敬而远之。 1956年出生的四川绵阳女子陈燕,打小就被人盯着看。 十岁那年,村里人远远瞧见她,就开始交头接耳,说她长得像极了毛主席。 这样的话,陈燕从小听到大。 起先她心里直发慌,那可是顶天的伟人啊。 她把议论当耳旁风,努力像个普通姑娘那样过日子,结婚成家,想把这茬忘了。 没想到,电视机里蹦出个“毛主席模仿秀”节目,像根火柴,“嚓”一下把她心里那点火星子又点着了。 丈夫仔细端量她,点了头。 有了这话垫底,陈燕真跑去参加了模仿秀的海选。 可惜空有张像模像样的脸,她压根不懂咋演戏,第一次亮相就让人刷了下来。 她带着失落回了绵阳老家。 谁承想,刚在电视上露了回脸,名气反倒在家乡炸开了锅。 人还没到家门口呢,就被乡亲们团团围住,水泄不通。 大伙儿的热情像盆温水,捂热了她那颗凉了半截的心。 看着那么多双期待的眼睛,陈燕心里那点不甘心,变成了决心。 既然选了这条路,就得下死功夫。 她跟丈夫合计后,咬咬牙,拿出了积蓄,一头扎进表演班。 课堂上,老师讲的每一个字,她都当圣旨听;下了课,也不歇着,光是主席的神态、一个手势,反反复复折腾,练到腰酸背痛手抽筋才肯吃饭歇口气。 台上一分钟,台下十年功,这句话搁她身上,一点不掺假。 到了2007年,自认功夫磨得差不多的陈燕,走进了演艺圈这扇大门。 演戏光靠一张脸可不行。 为了从“形似”跳到“神似”,她一狠心,给自己定下个艰难任务——增重。 硬是咬牙往上添了五十斤肉。 身高不够?她找到了手艺最好的鞋匠,专门定制了一双三十厘米高的“踩高跷”式皮鞋。 这下子穿上,身板瞧着倒真有些魁梧的意思了。 就这她还嫌不够,家里能看到的关于主席的书籍、老片子,翻来覆去地看,举手投足间,处处都藏着细细琢磨的影子。 功夫不负有心人,陈燕的名气像雪球一样越滚越大。 可人怕出名猪怕壮,麻烦也跟着来了。 身边最亲近的人,丈夫和儿子,反倒和她之间隔出了点距离。 丈夫的担忧藏得深:妻子到底是普通人,演得再像也不是本尊,那份敬畏变成了顾虑,他担心演得太过,反而对伟人形象不好,对妻子也不好。 这份担心,真不是瞎琢磨。 观众也真把陈燕当成了“主席”。 有时她穿着自己的家常衣服出门,都不行了,会有人指点:“演主席的人,哪能这么穿?” 为了堵住悠悠众口,也为了对得起这身扮相,陈燕只能把自己的喜好锁起来。 日常的一言一行,都往“伟人风采”上靠,活成了公众眼里的“正派样板”。 陈燕和丈夫这对平凡夫妻,被这个特殊的身份卷进了特殊的路。 一个在台前,日复一日地描摹着一个崇高的灵魂,成了聚光灯下被所有人用最严苛目光打量的“公共形象”。 另一个在幕后,远远地守着一个家,看着妻子离普通日子越来越远,那份担忧像根细线,始终悬在心头。 这条路,不好走,但陈燕没打算回头。 舞台之外的日子,陈燕也一直带着“印记”往前走。 进入2023年,人们还能看到她的身影。 那年春天,她出现在一场红色经典诵读公益活动的现场,依旧穿着标志性的灰色中山装,精神头看起来还不错,举手投足间那份“神似”,已经刻进骨子里。 到了2024年,广州日报的一位记者再次见到她。 聊起这份倾注了大半辈子的事业,她语气平静里带着执拗:“一辈子能把这一件事琢磨透,不容易啊。” 镜头扫过台下,她的丈夫,依然安静地待在远离喧嚣的一角。 对大多数人,陈燕是“毛主席的特型演员”;对这个角落里的男人而言,她永远是那个从绵阳小巷走出来的陈燕。 信息来源: 人民网《“特型演员陈燕亮相红色经典诵读活动”》 广州日报《陈燕:丈夫是我最安静的观众》