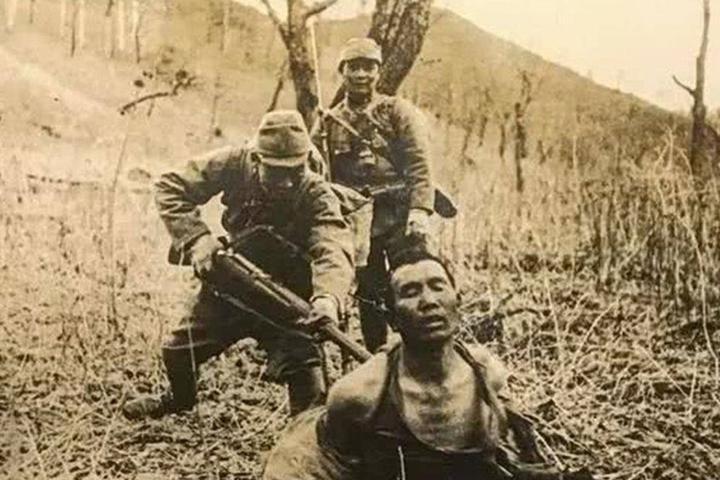

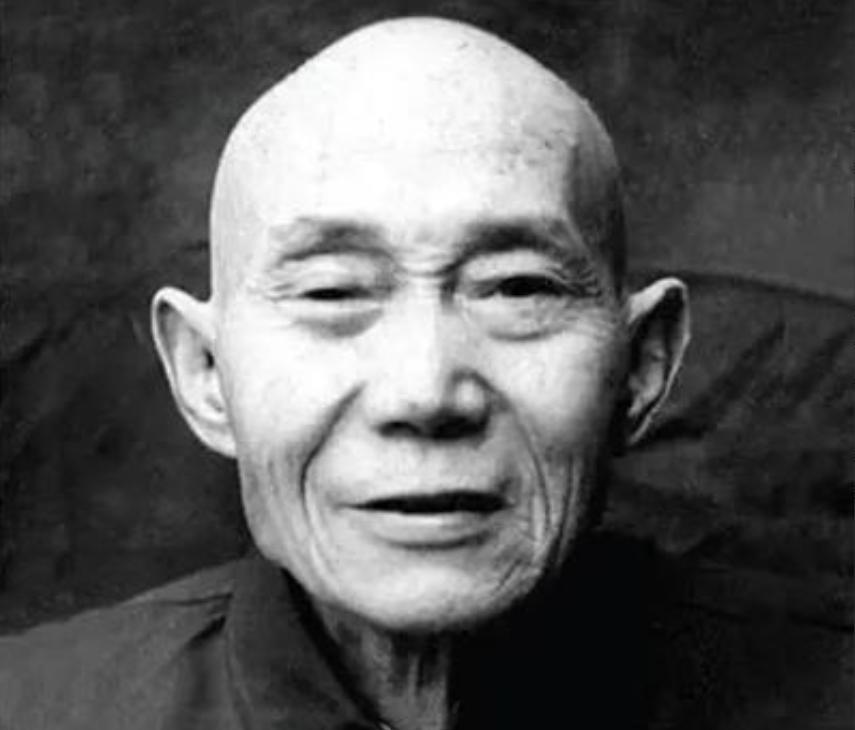

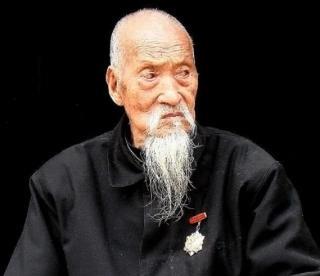

1942年,赵培宪被俘,日军捆住他的双手,把他押到训练场给新兵练刺刀,但被赵培宪察觉到了异常,他一把推开日军,转身跳进深沟中! 这不是虚构的抗战戏码,也不是小说情节的夸张改写。赵培宪,一个普通八路军军官,在战争最凶险的节点里,遭遇了最无法想象的死亡考验。可他没有退缩。他没有等死。他看透了敌人布下的局,用一次几乎不可能的跳跃,逃出生天。这不是简单的“运气好”,也不是“一咬牙就撑过去”,这是战场生存最纯粹的教科书式反击。 那年春末,日军发动“扫荡”。整个晋察冀地区陷入大规模包围。赵培宪所在的部队本打算向太行山脉深处转移,但在一场突袭中与主力失联。他带着机要科残部力图穿越封锁线,途中误入小道,被日军巡逻队截住。当场制服,反抗无效,双手反绑。没有立即枪决,这让他意识到,敌人另有打算。 他们把赵培宪当“道具”,当“活体靶”。押往训练营途中,他听到敌人讲着生涩中文,提到“刺刀练习”、“新人上手”。这不是押去审讯,也不是转移劳改,而是准备拿他当练手对象。没错,日本兵习惯用活人让新兵“练刺”,不仅是为了“熟手感”,更是宣示残忍和军纪。他明白,自己再不动作,就等着被一刀一刀捅穿。 到达训练场,一切都显得异常“安静”。没有呼号,没有怒斥。新兵排队,刺刀明晃晃,阳光下反光如雪。赵培宪被拖至阵前,一名军官走来,在他脸前停住。不是训话,不是怒吼,而是冷漠看了一眼便离开。这不是“再教育”,是“祭刀”。 他必须赌一次。周围有三名日军,站位松散,但枪口不远。赵培宪缓缓观察地形。右侧是一排未完工的壕沟,雨后泥滑,看不出深浅,但唯一可能的逃生口。时机在一瞬间到来。新兵列队完毕,准备上前试刺。那一刻,他猛然把肩向右一拧,用尽全身力气甩掉背后日军的掌控,双脚用力蹬地,人如箭般扑向沟底。 响枪声立刻响起。不是一声,是连续几声。他翻滚下沟,滚得身上血泥交织,背上挂了一条皮带,左臂擦伤,膝盖破皮。但他没回头。沟内曲折如蛇,他咬牙躲藏,依靠泥浆与残枝掩护,趁乱拉开距离。日军开始大范围搜索,他借地势穿插到低洼林地,最终甩脱追兵。 这次逃生并不意味着安全。他在山野中饥饿三天,靠树皮与积水熬过。直到第四日,一支八路军侦察队在河滩发现他的血迹,才将他带回部队。赵培宪伤势严重,失血过多,几度昏厥。可一醒来,他第一句话就是询问战事,没有一句抱怨。 这件事被部队迅速记录成英雄事迹,作为战时政治教育典范。赵培宪本人也没因此“居功自傲”,他恢复后立即重返岗位,继续担任野战政治部情报任务。正是有了这些经历,他在战后的机要管理中更加警觉、更加冷静,为抗日根据地的组织稳定提供了重要保障。 这段故事后来收录进多篇地方史志、八路军回忆录中,但因情节过于“戏剧”,也一度被误认为“加工过的英雄宣传”。直到多位亲历者晚年回忆,确认此事真实无误,细节吻合,才让赵培宪的这次“生死跳沟”真正被认可。 战争中,真正的英雄不是高喊口号冲锋的人,而是在最不可能的地方活下来,再继续扛枪作战的人。赵培宪就是那种——不声不响,但在生死边缘,敢于赌命出手的人。 他的故事,今天读来依然令人心跳加速。这不是奇迹,是意志,是判断,是动作,是对敌人、对自己、对战场逻辑最本能的回应。他不是要成为英雄,他只是想活下来,继续战斗。 那一跳,改变了他的命运,也注定他将成为抗战史上,一个独特的名字。不是最高军衔,不是最多战绩,但绝对,是活得最值、最硬、最彻底的那个战士。