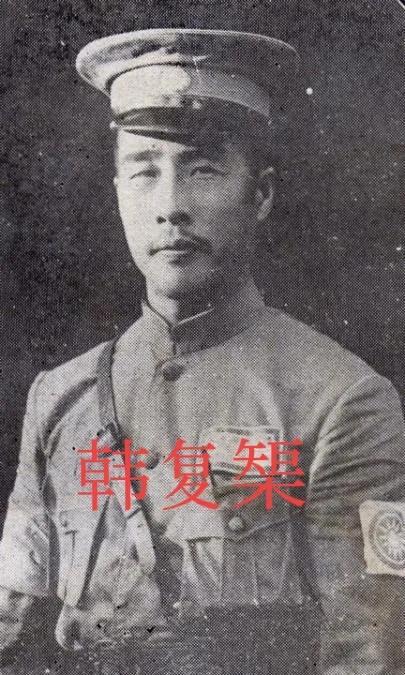

1962年,国庆庆典上。一人忽然跑过来和杜聿明打招呼:“杜聿明先生,别来无恙?”可杜聿明一见到这个人,惊讶的瞪大了双眼,难以置信:“你,你是吴瑞林……你不是16年前就已经被击毙了吗?” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1946年东北刚光复时,国民党11战区副司令长官杜聿明带着10万大军杀进东北。这支部队装备精良,一路从山海关打到沈阳,抚顺、铁岭、本溪等重镇相继失守。 就在杜聿明准备乘胜拿下辽南时,却碰上个硬茬子——时任东北民主联军辽南军区独立师师长的吴瑞林。 当时独立师刚挺进辽南,兵力不足万人,装备也远不如国民党军。面对杜聿明10万大军的压境。 师领导层犯了难:有人主张死守,认为辽南是东北门户,丢了就没了战略主动权。吴瑞林却盯着地图直皱眉——兵力十倍悬殊,硬拼就是拿鸡蛋碰石头。 “不能守!”吴瑞林拍着桌子说,“留得青山在,不怕没柴烧。咱们现在撤出去,保存有生力量,回头再找机会反咬他一口!”政委有些犹豫:“可一撤,老百姓该说咱们当逃兵了。”吴瑞林急得直搓手:“咱留得青山,才能保护更多老百姓!” 最后政委松了口,吴瑞林立刻开始布局。他让电台发出封假电报,故意用明语喊:“辽南独立师誓与阵地共存亡!”这封电报很快被杜聿明的情报部门截获。 杜聿明看着电文直点头:“看来吴瑞林要顽抗到底,得慢慢围,别急着啃硬骨头。” 就在国民党军大摇大摆往辽南开进时,吴瑞林正带着主力连夜往西北方向撤。他留了个连队在城里虚张声势,又派一个团在必经之路设伏。 等国民党军摸进空城,发现只有几具穿民主联军军装的稻草人,这才反应过来可能上当,可吴瑞林的主力早没了踪影。 杜聿明听说“共军主力”还在辽南,命令部队加紧包围。可等真打起来才发现,城里只有百来号人放冷枪,真正的主力早跑没影了。 战后清点战果,国民党军伤亡不大,却连吴瑞林的衣角都没摸着。杜聿明越想越窝火,咬着牙在给蒋介石的电报里写:“据情报,共军独立师师长吴瑞林已被我部击毙。” 这一“击毙”就“击毙”了16年。直到1962年国庆,杜聿明作为特赦战犯受邀登上天安门观礼,正看着礼花发呆,忽然有人拍他肩膀:“杜将军,别来无恙?”抬头一看,竟是当年“死”了的吴瑞林——此时他已是南海舰队司令员,肩扛中将肩章。 后来又去朝鲜前线指挥炮兵,再后来管海军。”他拍了拍杜聿明的胳膊,“当年那封假电报,可把您骗得不轻啊!” 周围的人听了都乐,杜聿明也跟着笑:“我哪知道你能活着?这些年我总琢磨,辽南那么大,吴瑞林能藏哪儿去?” 两人站在城楼上聊了半天,从当年的战术说到现在的建设,最后杜聿明感慨:“当年要不是你耍了这么一招,辽南的局面还不知道怎么收场。” 毛泽东同志说过:“存人失地,人地皆存;存地失人,人地皆失。”吴瑞林这招“金蝉脱壳”,正是这句话的生动注脚。 他用一场漂亮的疑兵之计,保住了部队有生力量,为后续辽南根据地的重建埋下了种子。 而杜聿明虽然判断失误,却也从侧面反映出吴瑞林的战术水平——能让国民党悍将都上了当,这份机变在解放战争中可不多见。 1962年那场天安门相遇,成了两位老对手的最后一次交集。后来吴瑞林继续为海军现代化操劳,杜聿明则投身历史研究,两人都成了新中国建设的参与者。 信息来源:《中国人民解放军将帅名录》(解放军出版社)、《杜聿明传》(中国青年出版社)、《东北民主联军战史》(军事科学出版社)