空空导弹:飞的越高,转的越慢

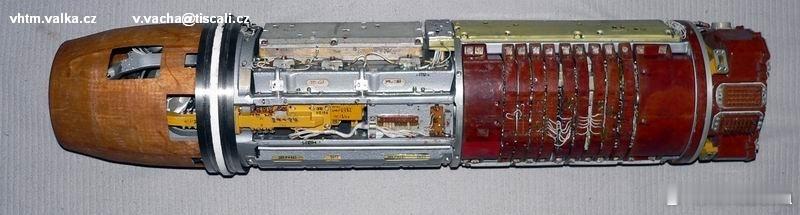

我们知道空空导弹过载与高度呈反比关系。由于大气密度的下降,高度增大时导弹要维持原有的转弯过载需要更快的速度来补偿大气密度的下降。本文主角R-23R空空导弹于一九七零年代中期装备苏空军米格二三飞机,半主动雷达制导,正常气动布局,四片面积较大的弹翼提供主要升力,前部小翼降低导弹飞行静稳定度起减小配平阻力的作用,成对偏转的尾翼控制导弹机动。

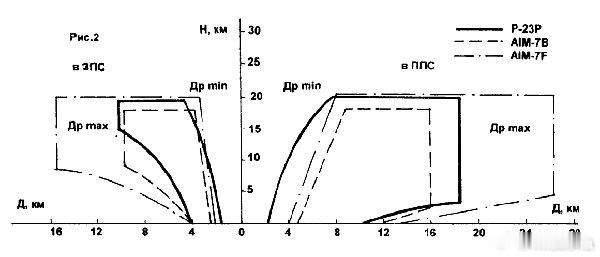

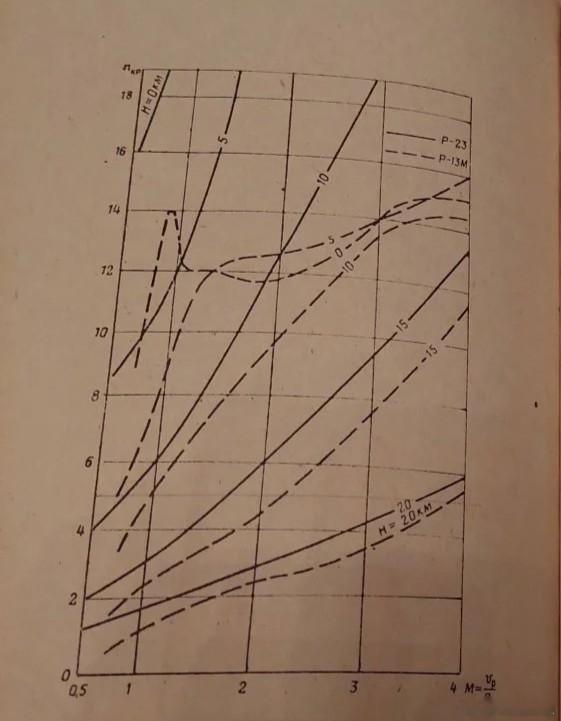

配角R-13M导弹是美国AIM-9B的仿制品。气动外形上R-23属高升力布局,反映在机动性上海平面m0.7即可飞到允许过载19g(单平面法向过载),而R-13M仅有14g。高度10公里,大气密度海平面的0.337,R-23速度达到m3.0才有19g的过载,R-13M仍然只有14g不到。高度继续上升到15公里,R-23最大速度m4.0,过载13g。R-13M同高度同速度11g。极限高度20公里两者最大过载均下降到只有6g。

经典比例导引规律攻击目标最佳导航比为3,R-23R海平面最大目标过载不超过5g,符合其19g的限制过载。而限制过载只有14g的R-13M只能攻击3g左右的机动目标。高度超过10公里导弹攻击机动目标变得迟钝,如果目标为亚音速,尚不成问题。目标为超音速、且盘旋下降机动规避时导弹过载就跟不上了,因为导弹最大速度仅能维持较短时间,一旦速度下降,仅10g左右的过载只能攻击2-3g的目标。

经典比例导引规律考虑弹目相对速度Vc,法向过载等于导航比乘目标视线角速率乘弹目相对速度。很多二代空空导弹攻击前半球高速目标存在盲区就是基于此方程。弹目相对速度过高导弹最大过载不满足需用法向过载,且导弹引信不满足交汇精度要求。真正解决迎面攻击高速目标需要用数字计算机解改进型比例导引规律,补偿弹目相对速度对末端过载的影响,使导弹整条弹道都保持基本恒定的过载需求,提高所有弹目条件下的末端拦截成功率。

导弹可用过载与飞行速度的平方成正比。但我们发现当高度升高时导弹维持过载所需的速度比大气密度引起的过载下降要高,也就是按照速度平方计算的维持过载速度要比实际速度低很多。造成这种现象的原因是随导弹速度超过音速,可用迎角也下降。而且这种下降是非线性的,激波在弹翼上驻留造成层流分离提前发生,盲目增大迎角可能导致导弹超音速突然失速然后解体。而侧滑转弯更加强了翼面分离趋势,更容易引起危险的荷兰滚。

解决办法是随速度严格限制迎角,从亚音速的二十度迎角限制到最小五度以下。现代空空导弹为提高大速度机动性,通过缩小弹翼、且采用小展弦比梯形翼降低激波分离影响,并且用现代控制理论提高导弹极限操纵性,满足现代中距弹末端速度达到m4.0左右的机动过载要求。控制方法的改进体现在响尾蛇弹体上非常明显,R-13M低空只有十几g,响尾蛇L低空可达40g,响尾蛇M更提高到54g,并且该弹一直只用尾翼陀螺控制滚转。