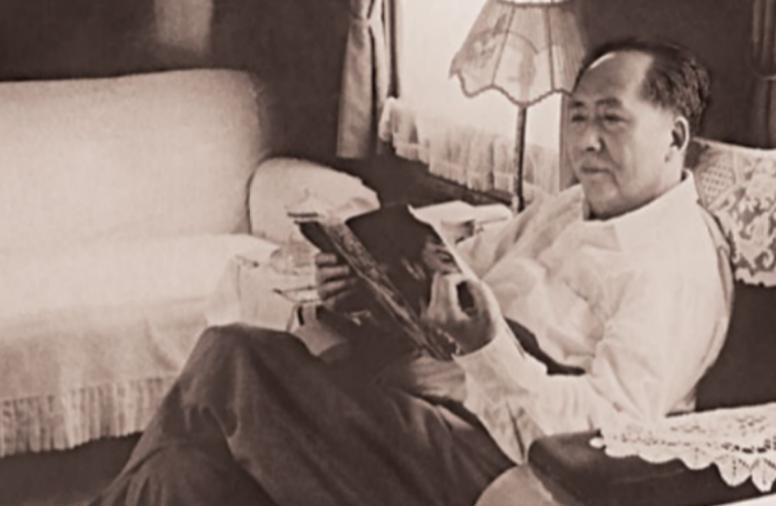

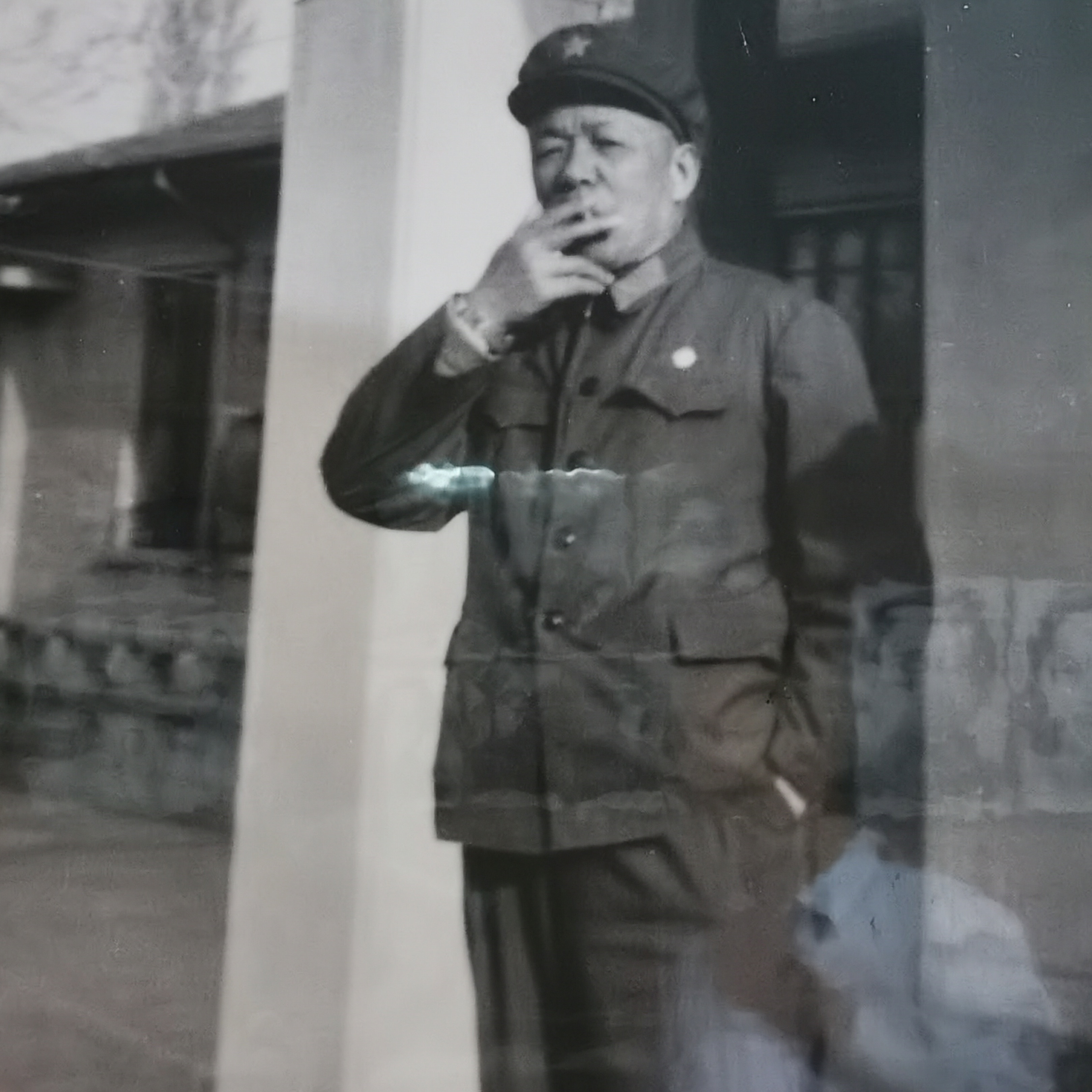

彭德怀要求枪决一军区干部,毛主席:给他条活路,事后看很高明 “1940年2月16日凌晨两点,这份电报务必第一时间交主席!”杨成武裹着军大衣在寒风里低声催促。短短一句话,把延安枕戈待旦的紧张气氛全写在了冰冷夜色里。 电报内容不长,却足够炸裂——晋察冀一分区一支队参谋长杨上堃,率二十余人携枪离队。逃跑,在当时的八路军序列里,被视作触碰红线的死罪。朱德看完电报,眉头几乎皱成一条线;彭德怀更是拍案而起:“找回来,枪毙!”他的嗓音在窑洞里震得煤油灯直晃。朱、彭随即带着处理意见,直奔毛主席驻地。 然而,毛主席只问了一个问题:“有没有查明,他是不是叛变?”得知“并非投敌,只是情绪激动离队”后,毛主席把手中的纸张放在炭炉上方烤了烤,淡淡一句:“不能杀,给条活路。” 这场惊心动魄的“生死瞬间”并非孤立事件。想读懂毛主席的“活路”,得把镜头拉回二十年前的江西兴国。 1914年冬,一声啼哭在兴国江北镇华坪村土墙瓦房里响起,杨上堃就这样来到人间。父亲早逝,母亲体弱,姐姐被迫做童养媳,兄长在地主田头打短工。贫穷和压迫,很早便把反抗的种子按进少年的骨头。1929年红四军打下兴国城,杨上堃第一次见到“为穷人打天下”的队伍。他跟着贴标语、送情报、打土豪,赤卫大队里那个总爱冲在前面的瘦高小伙,就是他。 三年后,他穿上正儿八经的红军军装,东征漳州,血战乌江,鏖兵娄山关……处处能看到这个名字:杨上堃,红四团二连连长。乌江天险一役,他写下遗书,用竹筏抢渡,蛋壳般的竹筏还没靠岸就被打得千疮百孔,他硬是带队冲了上去。抢占敌前沿,奠定乌江突破口,刘亚楼当场宣读“军委奖励”。那枚绣着“勇士”二字的列宁服袖标,后来被他小心叠好,放在绑腿里随军长征。 一路北上,腊子口再逞英勇。夜色中,杨上堃攀到敌侧崖壁,一声“冲!”三面夹击打开缺口。硝烟散尽,他站在山口,双脚被冰雪泡得通红,却把军旗插得笔直。1936年,他胸前新增一枚红星奖章。那时的他,几乎是年轻指战员心中的传奇。 传奇也有脆弱的缝隙。1939年调任晋察冀军区一支队参谋长——名义上是重要岗位,可在他看来,不再是“能打一冲锋号就往上蹿”的火线位置。再加上侦察科长袁彪的抱怨“咱们苦功夫不值钱”,几杯高粱烧下肚,赌气、委屈与骄傲搅在一起,终于成了那次离队的冲动。 离开后,杨上堃并没有南投北靠,而是在寒夜里越想越不对劲。第二周,他带人折返军区,主动认错。杨成武把情况层层上报,文件很快摆到毛主席案头。于是便有了前文那场关于“杀”与“赦”的激烈交锋。 “军功要记,过错也要追,可内部矛盾不是敌我矛盾。”毛主席的一句话,像在朱、彭心里泼了一盆凉水。最终决定:行政撤职,保留党籍,送抗大学习。消息传到一分区,有人私下议论:“脱队还不枪毙?”杨成武只是摇头:“你们只看到军纪,我更看到人才。” 事实证明,这张“活路通行证”并没有被辜负。1945年从抗大毕业,杨上堃奔赴东北,四平保卫战、长春解放战役,他屡屡冲在城垣决口最危险的地段。一次巷战,他左臂被弹片削出一道七厘米的口子,却用绑腿布缠了再打。医护员事后问他疼不疼,他咧嘴:“热糊味都闻不到,还疼啥。” 1949年,他调回赣南剿匪。赣州以西的深山里,盘踞着三股悍匪,人称“刀客寨”。杨上堃摸黑带侦察连潜入,对方发现后重金悬赏:“活捉杨司令赏五万大洋。”三昼夜鏖战,匪首落网,悬赏成了笑柄。当地百姓做山歌:“快枪手,飞脚兵,不如杨司令。” 1955年授衔,他只是上校。按资历,比他晚参加长征的同志,有的已是少将。他递补资料时自嘲说:“算账不能只看前半本,还得看后半本。”话糙理不糙——降衔不降志,他在赣南一扎就是十五年,跑遍九十九座山,带出一个能打硬仗、擅抓民兵的班子。 1965年调江西省军区参谋长,他正值壮年,却被频繁的偏头痛折腾得昏倒过三次。军医建议住院,他挥手:“能动就干,趴桌子也能批文件。”1970年南下福建生产建设兵团,他把帐篷支在林场,和工人一起抬木头、栽杉苗。那一年,他五十六岁,额角白发被汗水黏成一缕一缕。 1974年重回江西省军区副司令员,他着力抓民兵训练。一次野外拉练,夜半大雨,大部分人缩在树下,他撑伞在泥地里转了一圈又一圈。参谋提醒“已到点”,他笑答:“雨停了,士气就涨了。” 1981年以正军职离休后,他动笔写《红四团长征断想》。十万字草稿,记录了乌江、娄山关、腊子口的细节。最后一段还没写完,1984年5月21日,他倒在办公桌旁,手里握着钢笔,半页稿纸上只写下四个蹩脚草书:“战火未息”。 杨上堃走了,留下微卷的奖章证书、补丁摞补丁的军装,还有那套褪色的“军委奖励”列宁服。兴国老家有人说起他,总会补上一句:“毛主席救了他一命,也救活了一面旗帜。”这大概就是“给条活路”的真正高明所在——人才可贵,方向更可贵,错了能回头,路就不会绝。