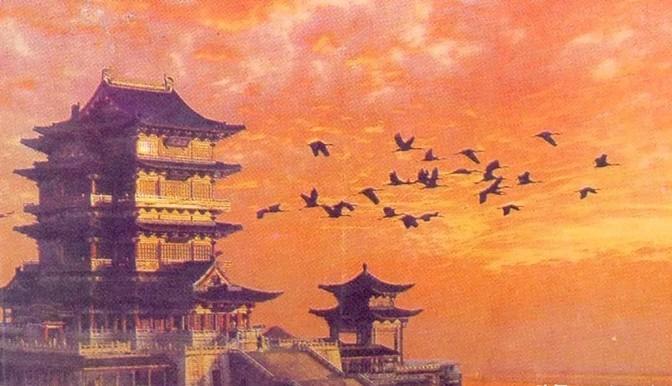

公元676年,王勃的《滕王阁序》刷爆了朋友圈。唐高宗李治读到“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色时”,他拍案而起:“这是个天才啊!5分钟之内,我要他的全部资料!”太监遮遮掩掩,吞吞吐吐:“王勃探亲的途中,不幸掉入海里,人已经没了……” 公元676年,一篇《滕王阁序》横空出世,短短几句就让唐高宗李治拍案叫绝:“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,这文采,直接把皇帝惊得喊出“天才”。他急着要王勃的资料,可太监支支吾吾回了一句:人已经没了,探亲路上掉海里了。这消息来得太突然,像个未解的谜。 王勃,字子安,649年出生在山西绛州龙门,也就是现在的山西河津。他家底子厚,祖父王通是隋末有名的儒学家,外号“文中子”,教出一堆唐朝大佬,像房玄龄、魏徵这样的牛人都是他学生。父亲王福畴也不简单,当过太常博士、雍州司功,学问深得很。王勃从小泡在书堆里,六岁就能写诗,九岁就敢挑《汉书》的刺,写了个《指瑕》十卷,指出注疏里的错漏,把当地读书人都震住了。这小子,天生就是个神童。 到了十二岁,他跑去长安,跟一个叫曹元的医者学《周易》《黄帝内经》这些高深东西,连医术都顺手捡了点。十四岁回老家,写信给绛州官员表决心要当官,文笔那叫一个扎实。十六岁,他考中幽素科,做了朝散郎,成了唐朝最年轻的小官。那时候的王勃,意气风发,递上一篇《乾元殿颂》给朝廷大佬,唐高宗李治一看,乐得直拍手:“这小子是大唐奇才!”名声一下就起来了,跟杨炯、卢照邻、骆宾王并称“初唐四杰”,他还排第一。 666年,王勃混进沛王府当修撰,沛王李贤挺器重他。可惜好景不长,他写了个《檄英王鸡文》,本来是开玩笑,结果踩了高宗的雷点,直接被踢出长安。这事儿听着挺离谱,但也看出他性子有点直,容易得罪人。几年后,671年,他当上虢州参军,本来想着靠医术知识混个好前程,谁知道又摊上大事。手下有个官奴曹达犯了法,王勃心软把他藏起来,后来一看通缉令吓坏了,慌乱中把人杀了灭口。这事暴露后,他被判死刑,幸好赶上大赦才捡回一条命,但官是丢了,老爹王福畴还被连累贬到交趾当县令。 这时候的王勃,仕途算是彻底崩了。出狱后,他决定南下探望老爹,路上经过南昌,正好赶上滕王阁的重修宴会。这次机会,成了他人生的高光时刻。 675年重阳节,洪州都督阎伯屿在滕王阁摆宴,打算让自己女婿吴子章出风头写个序。结果宾客都不捧场,写的诗文也稀松平常。王勃路过南昌,听说这事就去了。他往那儿一站,气场就不一样,直接说“我来试试”。他提笔就写,先是“豫章故郡,洪都新府”,平平无奇,但越写越有劲,“襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越”,气势上来了。到最后“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,全场都炸了,阎伯屿直接拍桌子喊绝。这篇《滕王阁序》不光文辞漂亮,还把滕王阁的地理、人文都勾勒得活灵活现,硬是把一场普通的宴会变成了历史名场面。 文章传出去,士大夫圈子全被点燃了。消息传到长安,李治一看,惊得不得了,直呼“天才”,还让人赶紧查王勃的底细。可惜,等来的却是噩耗:王勃在南下探父的路上,渡海时船翻了,人没了。这反转太快,让人有点缓不过神。 写完《滕王阁序》后,王勃没多停留,继续往交趾赶。他坐船沿赣江南下,最后到南海边准备渡海。结果第二天海上起了大风暴,船扛不住,他被浪卷走,27岁的生命就这么没了。船员试着救他,但风浪太大,根本没辙。消息传回长安,李治听说后沉默半天,下令把《滕王阁序》抄下来放桌上,时不时翻看,叹息这人才没活够。他的朋友杨炯他们也挺难过,把王勃的诗文收拾成《王子安集》十六卷,流传下来。 王勃死得太突然,留下的疑问也多。有人说他命不好,仕途坎坷,又碰上天灾;也有人觉得他太锋芒毕露,得罪人多,才把自己逼上绝路。不管咋说,他这27年活得够精彩,《滕王阁序》成了他甩给后世的一张王牌。 他聪明得让人嫉妒,却也倒霉得让人唏嘘。那句“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,成了他才华的巅峰,也像是个预言,孤鹜飞着飞着就没了踪影。他要是多活几年,会不会写出更多牛掰的东西?或者仕途会不会翻身?这些问题,谁也答不上来。