1946年,金庸回到阔别十年的老家海宁袁花镇,见到了父亲新娶的妻子,也就是他的继母。可是,金庸看到她十分尴尬,而继母看了他好一会儿,突然伸出双臂紧紧抱住他,失声痛哭。

尘封的记忆随着火车的轰鸣声缓缓开启,那是一个春天的清晨,金庸站在海宁的火车站上,心中充满了复杂的情感。十年前,他离开了这片土地,去追寻自己的梦想,而今,一切早已物是人非。他迈着沉重的步伐,走向那个熟悉而又陌生的小镇——袁花镇。

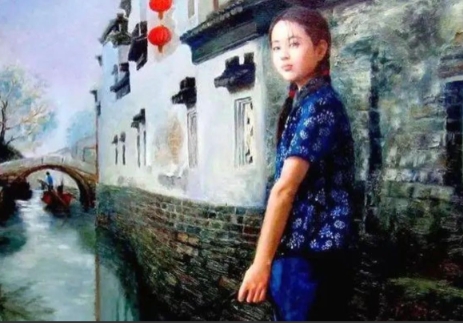

小镇的景象依旧,但人已不同。金庸的心,不禁紧张起来。他记得,那个被送到查家做丫环的小女孩,月云,现在竟成了他的继母。他走在通往老宅的石板路上,每一步都像是走在心湖上激起的涟漪中。

走进家门,金庸看到了她——顾秀英,他的继母。她正忙碌于家务,转身看到金庸时,两人的目光在空中凝固了片刻。金庸心中的尴尬与不安,在那一刻达到了顶点。他轻声开口:“继母。”

顾秀英看着眼前这个已长成青年的继子,心中涌起了难以言喻的情绪。片刻之后,她突然走向前,伸出双臂,将金庸紧紧拥抱。那一刻,所有的尴尬和隔阂似乎都随她的泪水一同消散。

日子在慢慢的交流中流逝。金庸开始参与到家中的事务中,他和顾秀英一起处理家中大小事务,渐渐地,他们之间建立了一种特别的亲情。 离别的那一天,顾秀英站在门口,目送着金庸的身影渐行渐远。她的眼中闪烁着泪光,但嘴角却挂着温暖的微笑。她知道,无论金庸走得多远,他们之间的这份特殊的情感,永远不会改变。

在金庸的心中,顾秀英的形象如同一颗珍珠,虽然岁月流转,但其光泽依旧未减。他决定将这份珍贵的记忆融入自己的作品之中,让更多的人感受到那份纯粹而深刻的情感。于是,在《书剑恩仇录》这部作品的构思和创作过程中,金庸巧妙地将顾秀英的形象与人物性格转化为书中的瑞芳,通过陈家洛与瑞芳的故事,向世人展示了那份特殊的情感与牺牲。

故事设定在清朝末年,背景是波涛汹涌的历史洪流与民族矛盾。陈家洛,一位英勇的少年英雄,带领着红花会的兄弟姐妹们,为了民族的大义而奋不顾身。在这个故事中,瑞芳并不是一个武功高强的侠女,而是一个平凡而又坚韧的女子,她以自己的方式,支持着陈家洛,成为他精神上的依靠。

瑞芳的形象,是金庸对顾秀英生活态度的完美体现。她在故事中虽然没有惊天动地的壮举,但她的存在,对陈家洛而言,就如同灯塔一般,指引着他前行的方向。瑞芳的爱,是无声的,却足以穿透历史的尘埃,温暖人心。

在陈家洛的人生旅途中,瑞芳始终如一地守候在他的身边。当陈家洛遭受挫折,是瑞芳用她的温柔和坚韧安慰他;当陈家洛取得胜利,是瑞芳默默地在一旁为他欢呼。瑞芳的形象,虽然柔弱,却如同坚硬的岩石,支撑着陈家洛前进的勇气和决心。

金庸在创作过程中,特别强调了瑞芳对陈家洛的影响。在陈家洛的心中,瑞芳既是他的母亲,又是他的朋友,更是他的精神支柱。他们之间虽无血缘关系,但比亲人还要亲密。这种关系的深度和复杂性,正是金庸想要表达的顾秀英对他的意义。

随着故事的发展,陈家洛在瑞芳的影响下,逐渐成长为一位真正的英雄。他不仅学会了如何使用武力,更重要的是学会了如何用智慧和勇气去面对困难,如何在人生的旅途中坚持正义和善良。瑞芳的形象,在陈家洛的成长过程中起到了至关重要的作用。

最终,陈家洛带领红花会取得了重大的胜利,但在庆功的宴会上,他并没有忘记那个在幕后默默支持他的女子——瑞芳。在众人的欢呼声中,陈家洛找到了瑞芳,深情地望着她,没有言语,只有深深的感激和爱意。在那一刻,所有的辛苦和牺牲都变得值得。

故事的结局,金庸没有写得太过明确,留给了读者无限的想象空间。但可以肯确的是,无论陈家洛走到哪里,瑞芳的影子永远伴随着他,成为他心中不可磨灭的记忆。

通过《书剑恩仇录》中的陈家洛与瑞芳的故事,金庸不仅展示了顾秀英的形象,更是表达了对这位特殊女性的深深怀念与敬意。虽然金庸与顾秀英再未相见,但在他的心中,顾秀英就像是瑞芳一样,永远是他人生旅途中的灯塔,照亮他前行的道路。