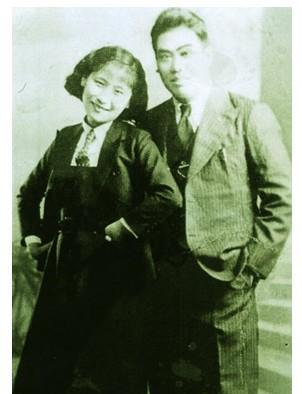

1941年6月,国军少将陈中柱战死后,头颅被日军割下带走。陈中柱怀孕的妻子,带着女儿,冒死来到泰州,向日军司令当面索要丈夫的头颅。 那是一具没有头的尸体。倒在蚌蜒河边,血水渗透军服,肢体僵硬。乡亲们在附近的田埂上看了一眼,惊得不敢出声。门板当棺,竹竿扎架,一块木牌插在土中:“国军少将陈中柱之墓”。这是老百姓给他的最后尊严。可他们心里都明白,头,被敌人割走了。 这事很快传到后方,也传到了陈中柱的家人耳中。他的妻子王志芳,怀孕七个月,带着六岁的女儿,从盐城出发。小船绕过封锁线,躲过岗哨,她身形瘦弱,却一步不停。她不是来认尸的,她是来索命的——不为复仇,而是为夫归魂。 她抵达泰州后,没找官府,也不去避难,直接去了驻泰日军司令部。周围是荷枪实弹的哨兵,一排排刺刀泛着冷光。她走得直,脚步没颤。她没带凭据,也没求翻译,只带了一封手写信和一块带血的布料。那是丈夫战前留下的遗物。 进了司令部,她被拦下。可当信件被送上去时,日军司令南部襄吉震动。他识字,读懂了信中那句“将军魂兮归来兮”。这不是哀求,是命令。 南部犹豫片刻,终究点头。他安排人把头颅取来,放进密封瓶中,装进木匣。那天,日军官兵列队致敬。陈中柱的头颅,被他怀孕的妻子带走,沿着来时的水路,一步步,回到躯体身边。 她没有哭。她跪在坟前,用布擦净瓶口的灰尘,把头安放回去。两天后,她在田边立起一块碑,用削尖的木棍刻下:“忠魂不死”。 那年秋天,她诞下一子。母子躲在苏北民宅中,靠吃野菜度日。孩子出生时,啼哭一声,她笑了,却昏了过去。等她再次醒来,产后风寒已入骨。她没向任何人提起过那段路途,她只说:“我给他找回了头。” 战争结束后,陈中柱被追认为烈士,安葬于盐城烈士陵园。当年的门板棺早已腐朽,泰州旧墓也只剩土丘一片。可碑文未断,名字未忘。几十年后,王志芳老了,头发花白,拄着拐杖再次来到盐城墓前。她伸手,轻触墓碑,不言不语。陪同的人问她是否想说什么,她只是摇头。 这一场战争,她失去丈夫,失去健康,却保住了尊严。 历史写在书里,英雄埋在地里。可真正让人铭记的,不只是枪炮硝烟,而是那些无声的坚守——一个将军倒下,他的妻子站起来了。 王志芳后来定居南京,晚年生活清苦,却始终拒绝接受特供与特殊待遇。有人问她为何,她淡淡说了一句:“他是为国而死,我不能拿国养我。”直到2016年去世,享年百岁。骨灰送回盐城,与丈夫合葬。 陈中柱的墓旁,种着几株柏树。风吹时,沙沙作响。像是谁在耳边低语,又像那年,她顶着风,抱着丈夫头颅,走过无人的河堤。 这一段路,走得太重,太远。可她一步没退。

杨柳风

忠魂当敬!

新一

日本鬼子可没有那么好心

DaoZi

国家脊梁

名将之约

勇敢而又忠贞的妻子