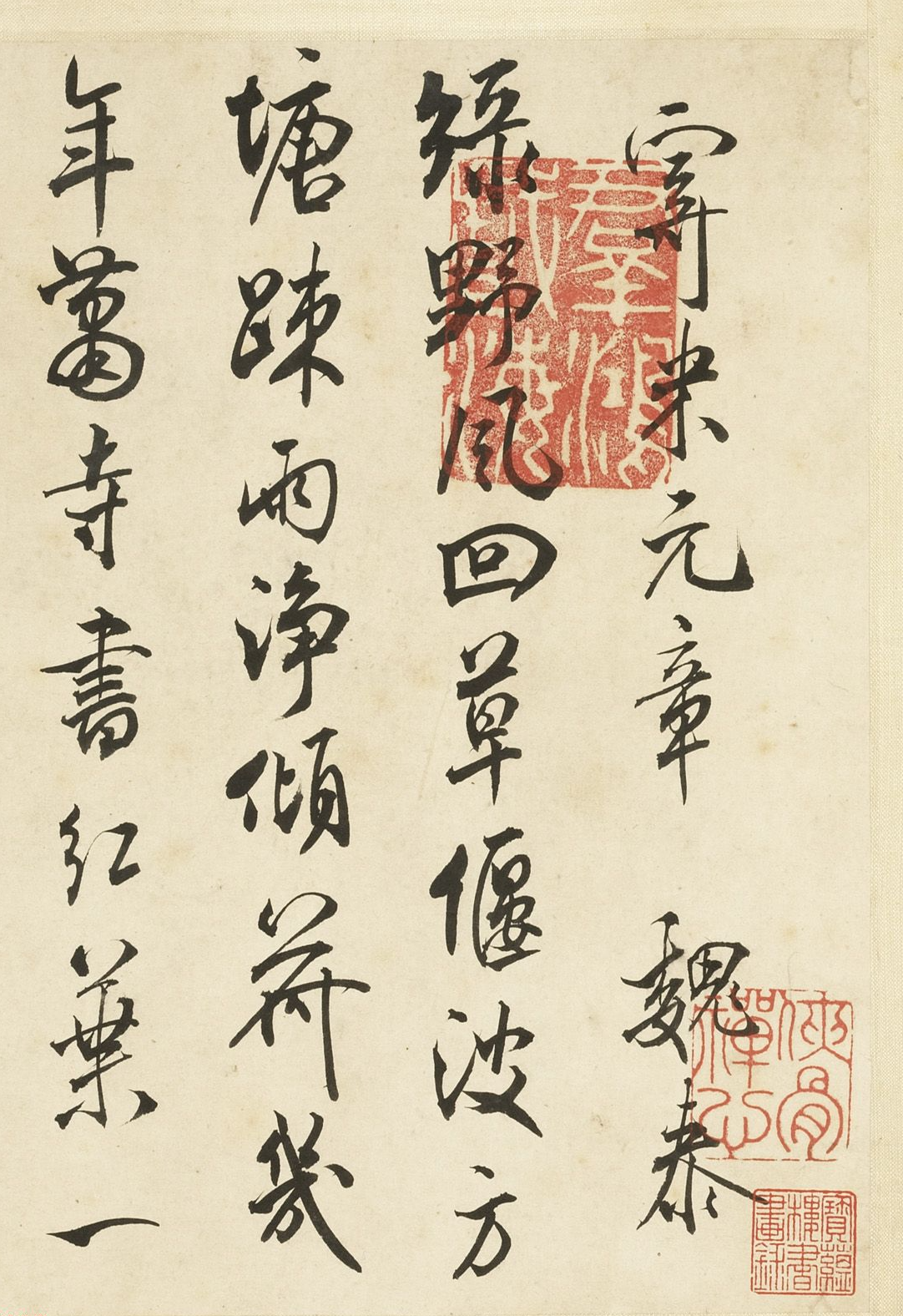

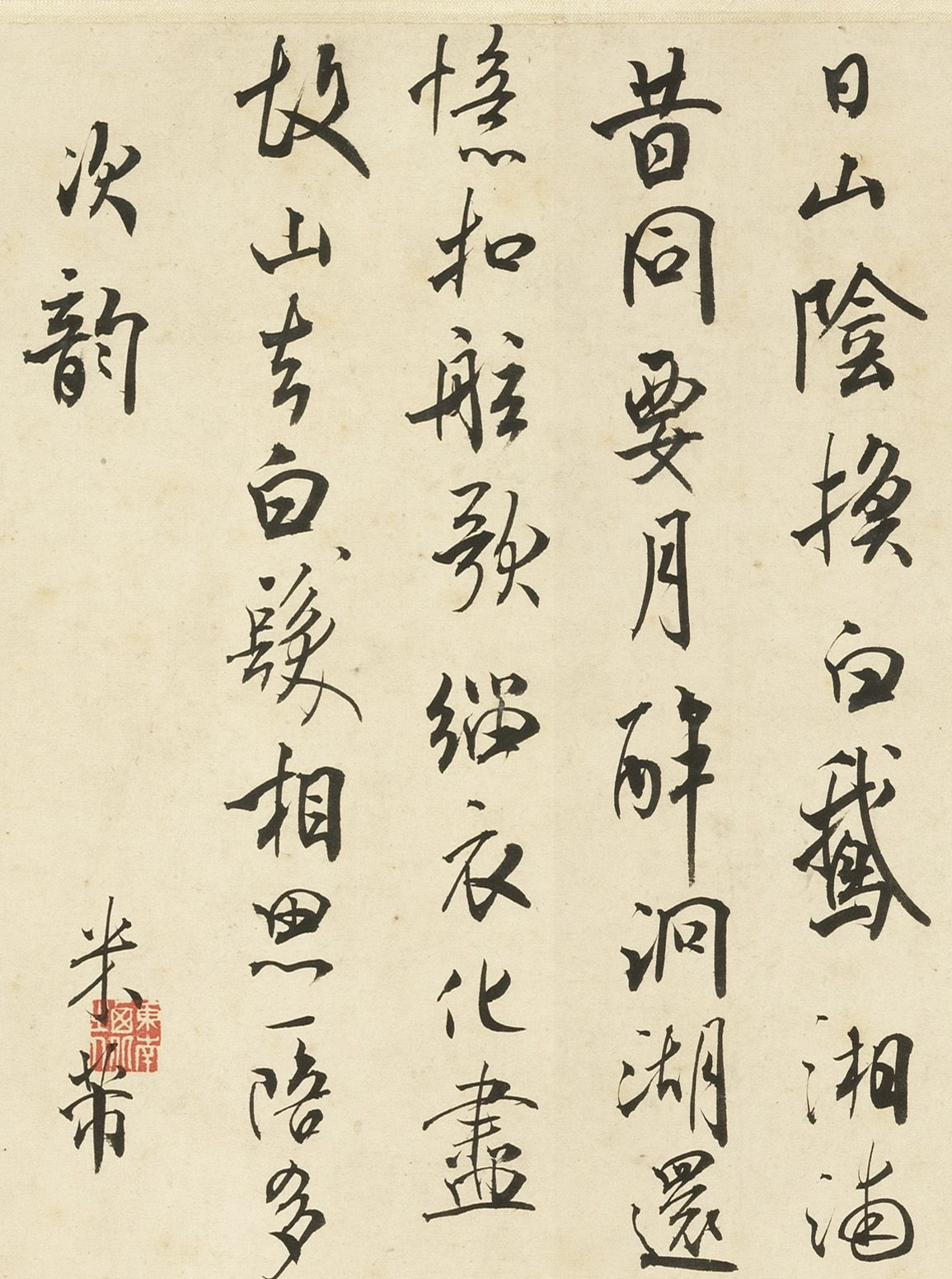

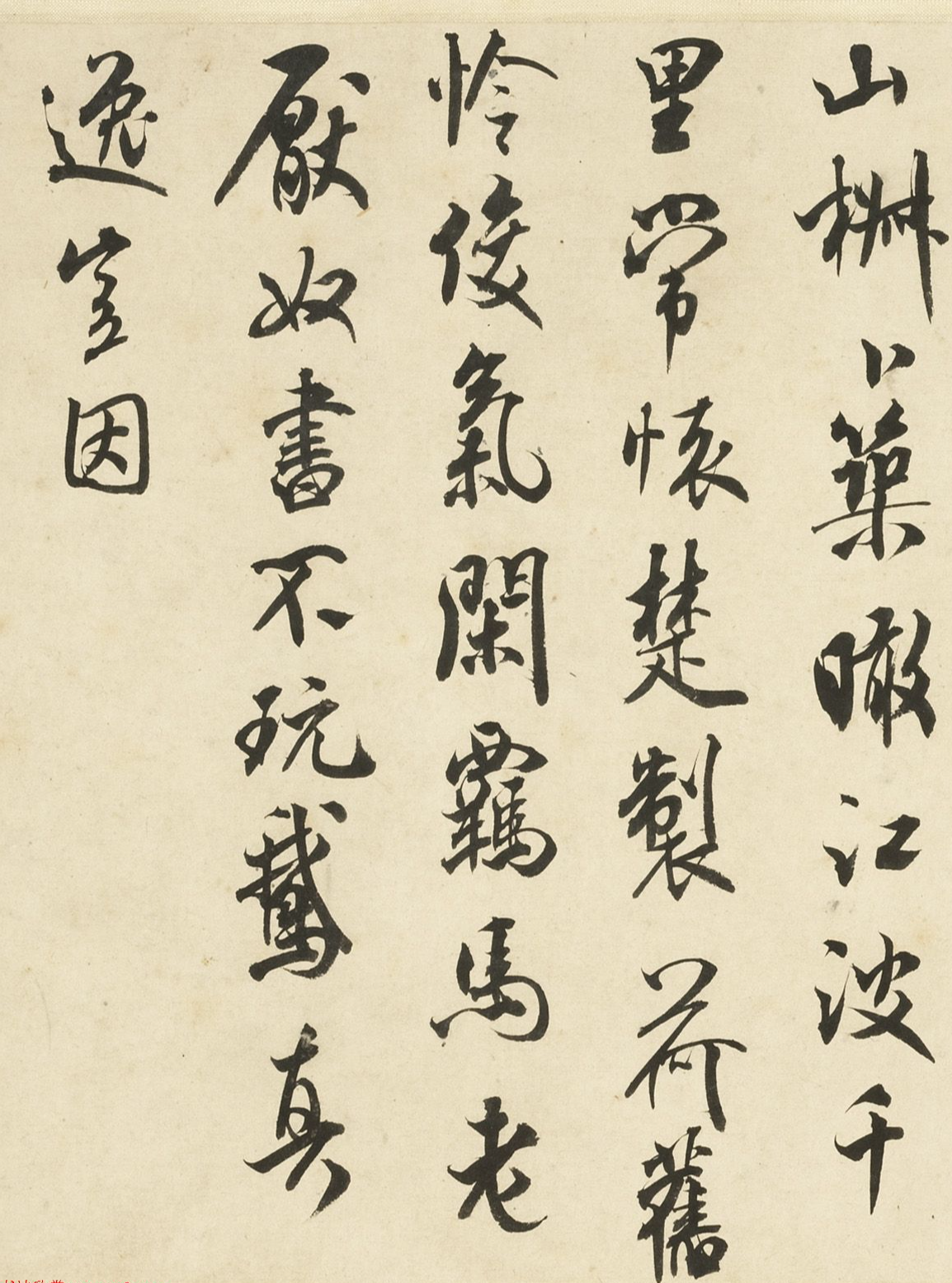

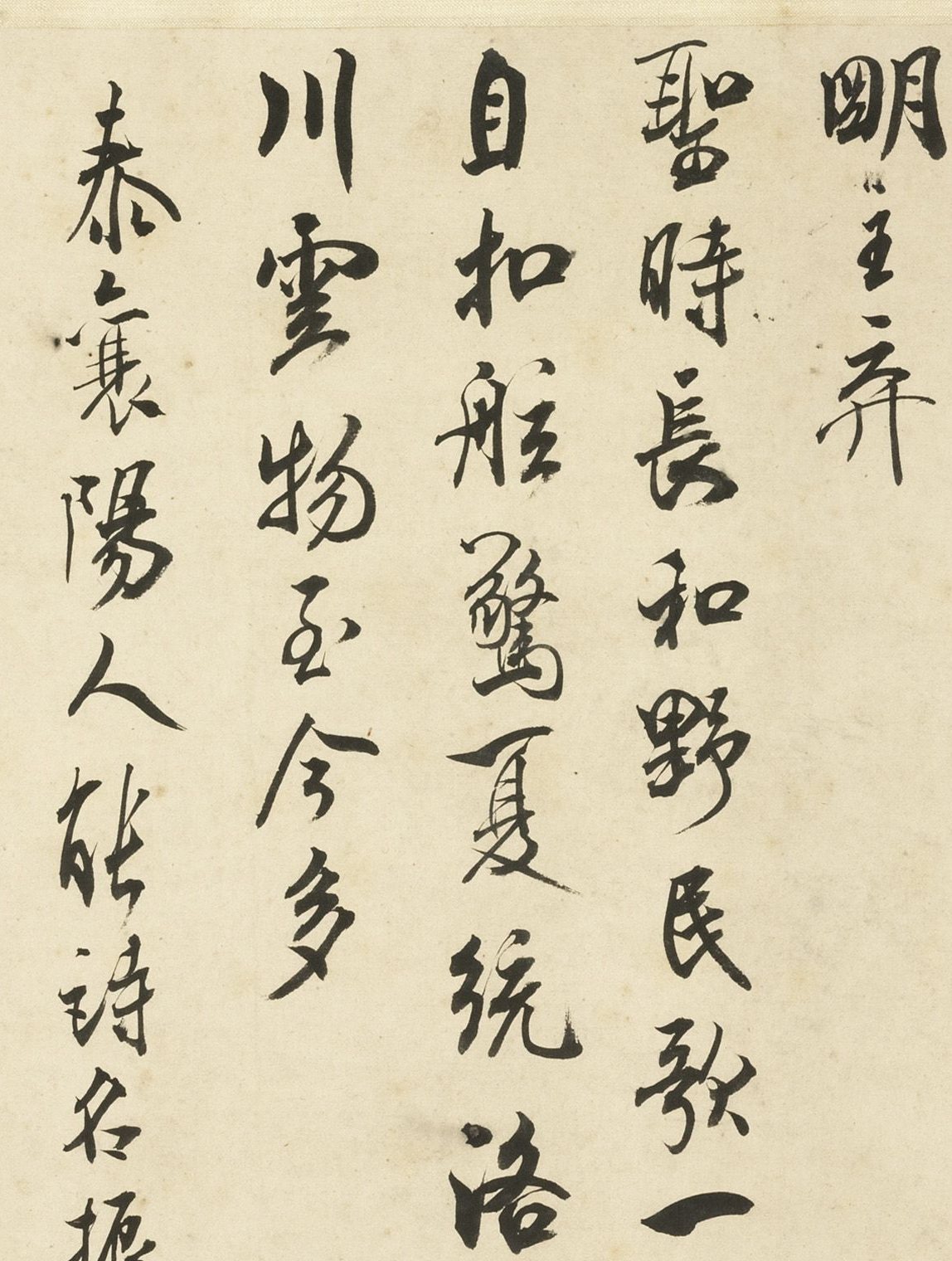

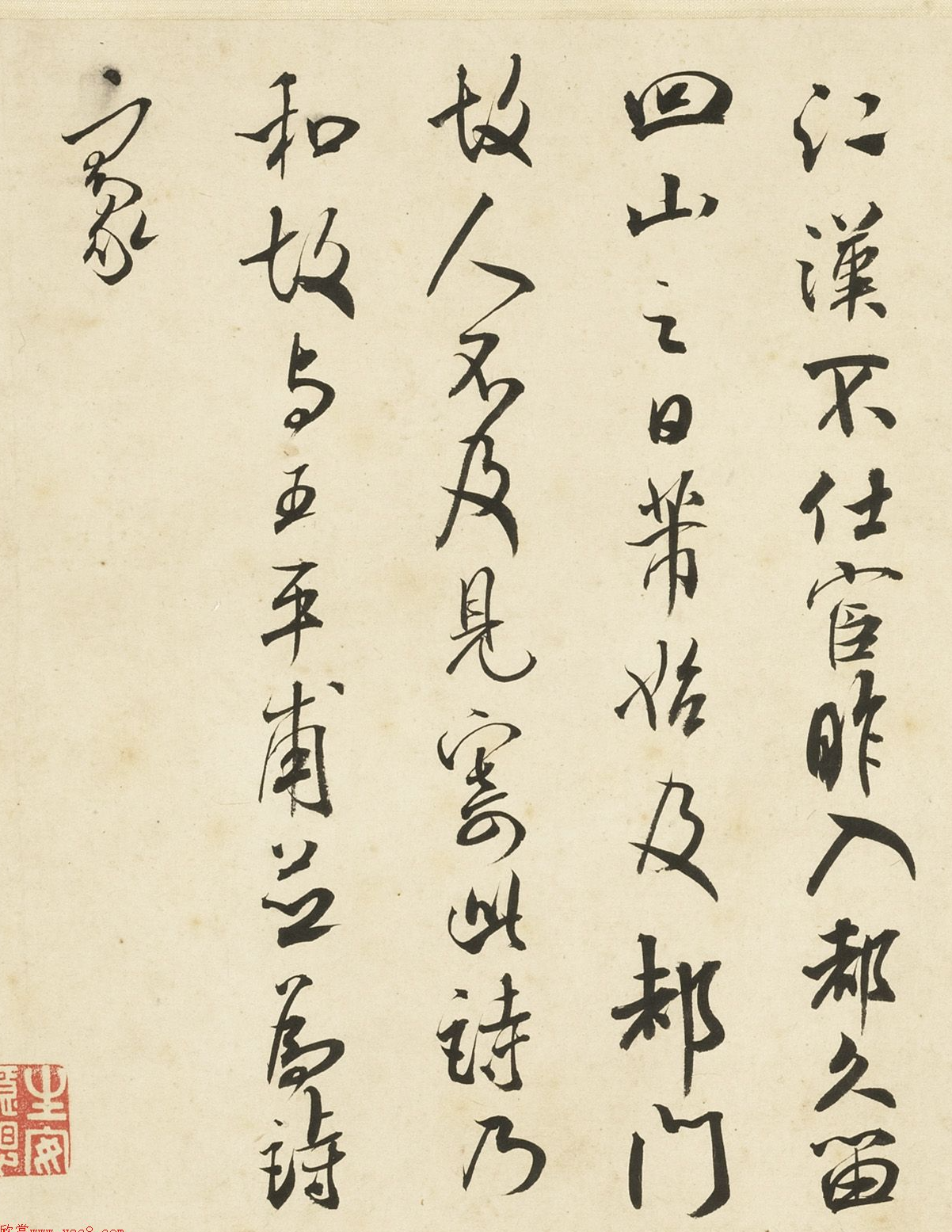

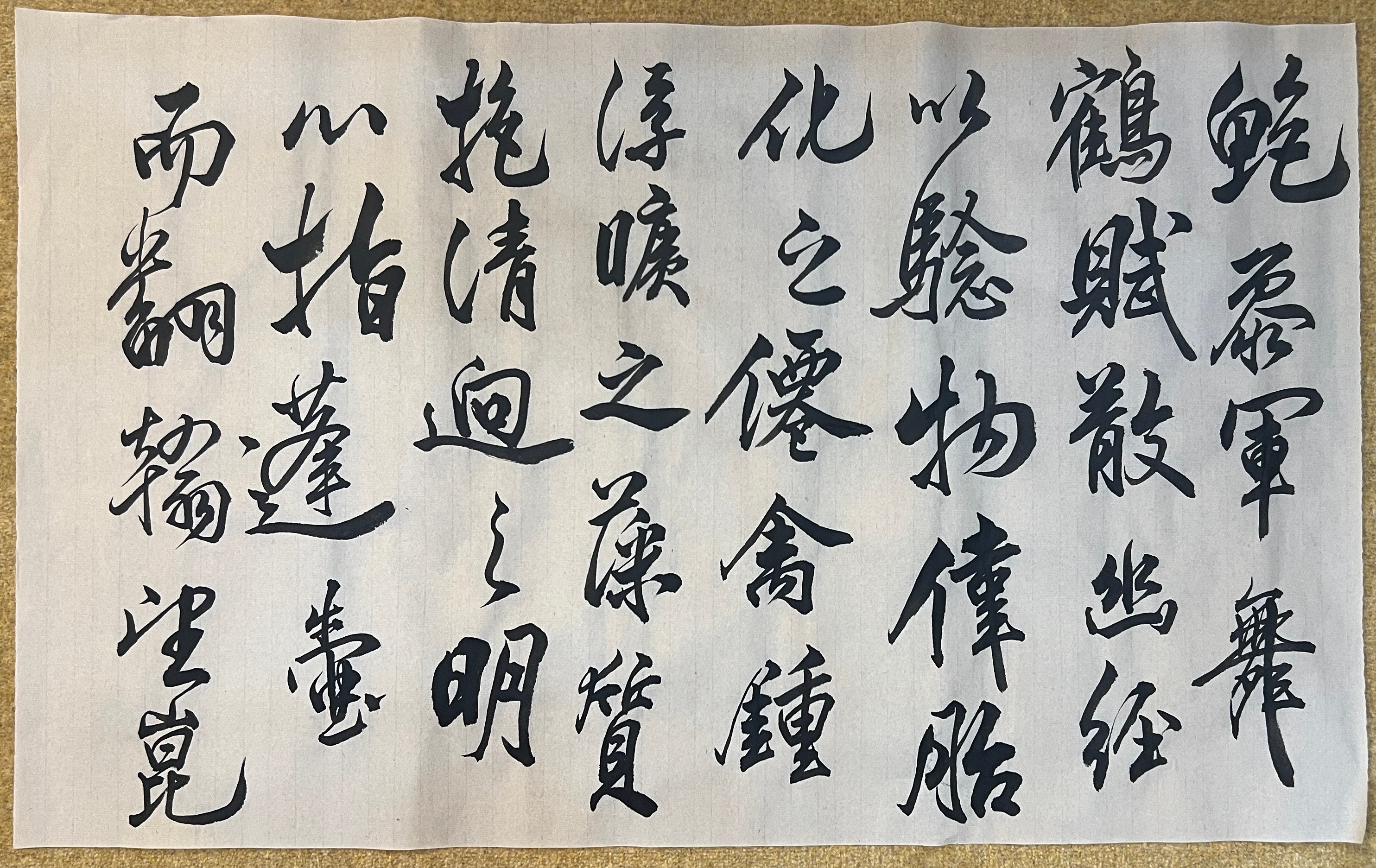

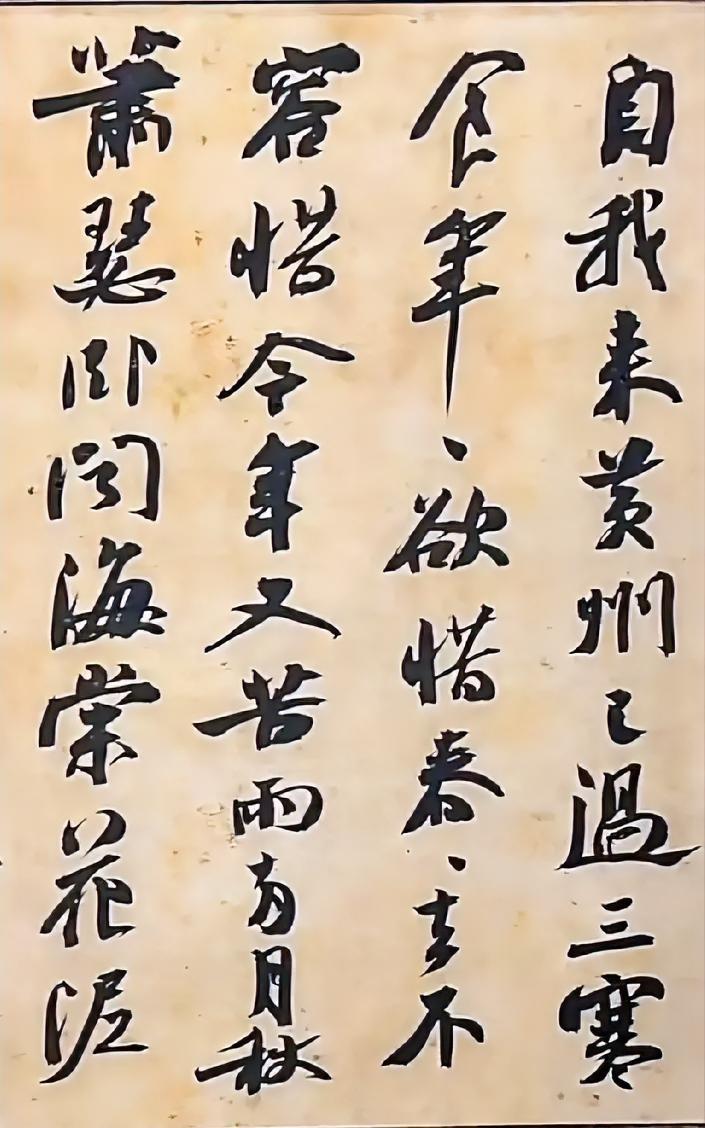

好,咱今天就专门聊聊米芾这件行书宝贝,《与魏泰唱和诗》卷。不扯那些陈年老黄历的历史故事,也不去琢磨米芾到底是个啥样的人,就盯着这字儿本身,把它掰开了、揉碎了,看看里面到底藏着哪些门道,能让咱们一看就着迷,一学就上瘾。开头先问你个事儿:你是不是也觉得,看有些行书写得那叫一个流畅潇洒,可自己一提笔,写出来的字总是差点意思,不是僵硬就是软塌塌的?别急,问题的关键,可能就藏在你对“笔锋”的理解上。而米芾的这件手卷,简直就是一本关于“如何玩转笔锋”的活教材。他这笔下的线条,可不是平铺直叙地滑过去的,而是像有生命一样,在纸上“跳舞”。你看他起笔的那个瞬间,很多时候是“侧着”就切进去了,带着点尖利的角度,这叫“侧锋取势”,一下子就抓住了你的眼球,精神头十足。但妙就妙在,他绝不会一直侧锋耍酷,笔尖一接触纸面,立刻就能调整成中锋行笔,让线条中段饱满、圆润,像绷紧的弓弦,充满了力量感。最绝的是收笔,或轻顿回锋,含蓄内敛;或顺势弹出,锋芒微露。这一套“起行收”的动作,在米芾手里简直是出神入化,每一个点画都像是经过精心编排,但又无比自然。咱们平时写字,容易把注意力放在字的“形状”像不像,却忽略了赋予线条生命的“笔法”。多看看老米这笔锋的来回切换、提按起伏,你才能真正明白,什么叫“写活字”,而不是“画死字”。光会耍笔锋还不够,字要站得稳、立得住,还得看“结字”的功夫,也就是每个字的结构安排。米芾在这方面,是个不折不扣的“造险”大师,但他最厉害的,是“破险”的能力。他写的字,初看会觉得“歪歪扭扭”,重心好像不太稳。比如这个字向左倾斜得厉害,眼看就要倒了,可他下一个笔画或者下一个字,总能从一个你意想不到的角度出来,轻轻一“顶”,又把重心给拉回来了。这种“欹侧生姿”的感觉,让整篇字充满了动感和戏剧性,一点也不呆板。你可能会想,这不是故意搞怪吗?还真不是。这背后是他对汉字结构的深刻理解和超强控制力。他是在掌握了绝对的平衡法则之后,再去巧妙地打破常规的平衡,创造一种更高级的、动态的平衡。这就好比一个顶尖的体操运动员,在平衡木上做出各种高难度动作,看似惊险,实则一切尽在掌控。咱们自己练字,一开始当然要先求平稳、端正,这是基本功。但想往高处走,就得学着理解这种“造险”与“破险”的辩证关系,让你的字在规矩之中,生出几分意想不到的俏皮和灵气。单个字写得再精彩,如果堆在一起乱七八糟,那也白搭。所以,咱们再把视线拉远点,看看米芾在这整篇手卷的“章法布局”上,下了哪些功夫。这件作品,你一眼望去,最直观的感受是什么?是那种疏密有致、浑然天成的节奏感。字与字之间,并不是均匀排列的,而是有紧有松,有大有小,有正有斜。几个字聚在一起,形成一个小群体,感觉密不透风;接着又自然地疏朗开来,留下片片空白,让人能喘口气。这种疏密的交替,就像音乐里的节拍,有强有弱,有张有弛,引导着你的视线在纸上流动。而且,米芾特别善于利用字组的连带关系来制造这种节奏。虽然不是每个字都连着写,但他通过笔势的呼应、体态的倚侧,让气韵贯穿始终。你看这一行字,仿佛能看到他当时运笔的轨迹和速度的变化,时而舒缓,时而急促。这种整体营造出的行气与韵律,是更高层次的技法体现。它要求书写者不仅要有精准的控笔能力,还要有宏观的构图眼光,心里装着整篇纸,下笔才能既有局部精彩,又不破坏全局和谐。说了这么多笔法、结字和章法的妙处,最后咱得落到一个实在问题上:怎么从这宝贝里“偷师学艺”?直接上手临摹当然是正道,但怎么临更有效呢?我建议,别一上来就通篇猛抄。你可以先当一回“狙击手”,集中火力,专门挑出里面几个你认为最精彩、或者最让你困惑的字,进行“单字突破”。把这个字放大,用红笔在旁边画出它笔画的走向、粗细变化、起收笔的细节,就像做解剖一样。然后,自己动手,反复临写,用心体会他手腕是怎么运力的,笔锋是怎么转换的。这个过程可能有点枯燥,但绝对是进步最快的捷径。等你对单字的技法有了些感觉,再试着去临摹小的字组,感受字与字之间的呼应关系。最后才是通临全篇,去把握那种整体的气韵和节奏。记住,临帖不是复制,而是通过一遍遍的模仿和揣摩,把古人的技法“消化”成你自己的肌肉记忆和理解。米芾这卷字,信息量巨大,够你琢磨好一阵子的。每看一遍,都可能会有新的发现,这大概就是经典法帖的魅力所在吧。

评论列表