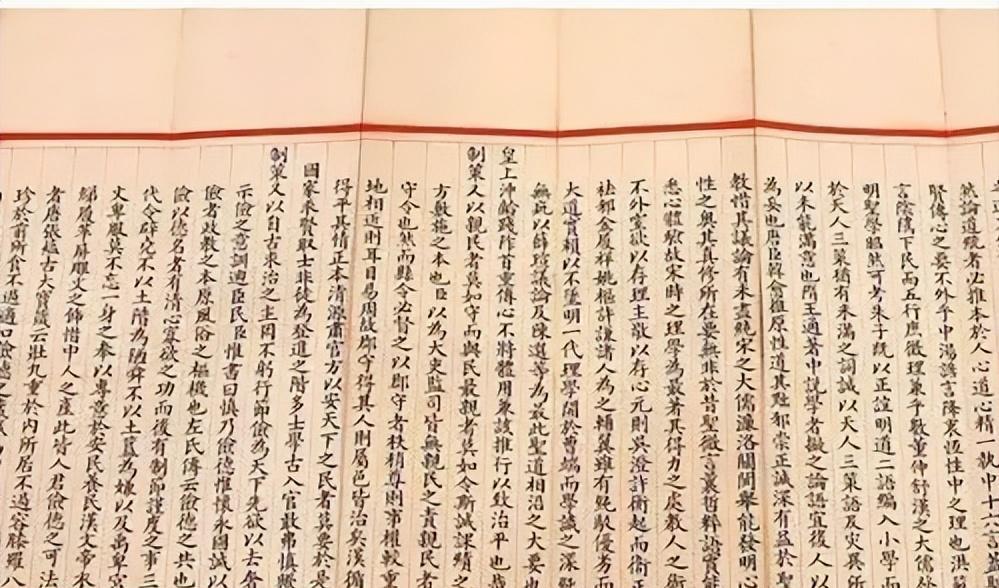

1904年,“绣圣”沈寿婚后11年终于怀孕了,但丈夫余觉为讨好慈禧,逼沈寿完成11幅绣品,导致流产且终生不孕。然而余觉也没想到,他的这一举动,最终让沈寿远离自己,来到了大她20多岁的张謇身边。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1921年初夏的南通城笼罩在悲恸中,被誉为"针神"的刺绣大师沈寿因病离世,年仅48岁。 这位把苏绣推向世界的奇女子,身后事却掀起轩然大波。 清末状元张謇亲自操办的葬礼上,丈夫余觉像局外人般被晾在角落,这场跨越生死的纠葛,揭开了近代工艺史上最令人唏嘘的篇章。 沈寿本名沈云芝,生在苏州刺绣世家。 自幼穿针引线的她,十岁就能绣出活灵活现的猫眼。 1904年,丈夫余觉托关系将她绣的《八仙上寿图》送进紫禁城,慈禧太后看得移不开眼,当场赐下"福""寿"二字。 这个机遇让沈云芝改名沈寿,却也让怀着身孕的她累垮身体,永久失去了做母亲的机会。 命运的转折发生在1910年南京劝业会。 时任总评审官的张謇,在成堆展品中发现了沈寿的《意大利皇后肖像》。 据南通档案馆保存的会议记录,张謇在评审意见里写道:"针脚细密如发,光影流转似真,非十年寒窗不可得。" 第二年辛亥革命爆发,张謇力邀沈氏夫妇来南通办学,三人命运就此交织。 传习所建在濠河边的谦亭,张謇亲自题写匾额。 这里原是盐商私宅,被他改造成教学场所。 沈寿带着三十多个姑娘,从劈线开始教起。 一根蚕丝要劈成四十八分之一,这是苏绣的基本功。 南通博物苑收藏的学员笔记里记着:"先生(沈寿)常说,针脚要藏得比头发丝还细,远看像画,近看才是绣。" 1915年旧金山世博会上,沈寿的《耶稣像》让洋人看得目瞪口呆。 这幅用上百种色线绣制的作品,把西方油画的光影技法融入传统刺绣。 美国《基督教箴言报》报道称:"中国绣娘让蒙娜丽莎黯然失色。" 金奖证书现在还在南通沈寿艺术馆展出,证书边角已经泛黄,但烫金文字依然清晰。 艺术巅峰背后是破碎的婚姻。 余觉整天混迹文人圈,把传习所当摇钱树。 沈寿侄女沈粹缜在回忆录里写过,有次余觉偷拿传习所绣品卖钱,气得沈寿病倒在床。 张謇知道后,专门派家丁守在谦亭门口。南通地方志记载,张謇1918年给沈寿的信里写道:"雪君(沈寿字)若有所需,謇当倾囊相助。" 最让街坊议论的,是张謇给沈寿建的"谦亭"。 这处临水小院本是张謇读书处,他让出来给沈寿养病。 院里种着沈寿最爱的白梅,书房挂着张謇手书"绣圣"匾额。 有次余觉喝醉酒闯进来,看见妻子和张謇在讨论绣稿,当场摔了茶碗。 这事被南通《通海新报》写成花边新闻,标题叫"才子佳人绣楼会"。 沈寿去世前半年,张謇请来德国医生诊断。 病历上写着"肝疾晚期,需静养"。但沈寿坚持要完成《雪宧绣谱》,这是她和张謇合著的刺绣教材。 书稿现存南京图书馆,序言里张謇写道:"雪君口述,謇为笔录,三易其稿方成。" 最后一章是沈寿在病榻上口授的,墨迹未干人就走了。 葬礼上的阵仗让余觉彻底爆发。张謇不仅包办所有仪式,还在墓碑上刻自己名字。 南通狼山脚下的墓园里,青石墓碑写着"世界美术家吴县沈雪宧之墓",落款是"通州张謇立"。 余觉在上海《申报》刊登声明:"活人争不过,死人还要抢!" 这事成了民国初年最热闹的文人口水战。 官司打到苏州商会,两边搬出各种证据。 张謇出示沈寿临终前写的"愿葬南通"字据,余觉则拿出结婚证书。 最后商会调解说"人都没了,争这些作甚",这事才慢慢平息。 倒是传习所的女孩们最伤心,她们在老师墓前发誓要把苏绣传下去,后来真出了施宗淑、金静芬这些名家。 沈寿去世三年后,张謇把传习所改名为女工传习所,继续培养绣娘。 1938年日军打进南通,学员们把绣谱缝在棉袄里逃难。 现在苏州镇湖的刺绣大师们,往上数三代,多半师承沈寿的徒子徒孙。 那些细腻传神的双面绣,针脚里还藏着百年前谦亭的梅香。 对此您怎么看呢? 主要信源:(南通网—江海晚报——追忆刺绣艺术大师沈寿的传奇人生;荔枝新闻——评弹、苏绣完美融合,重现江南奇女子的坎坷一生 )