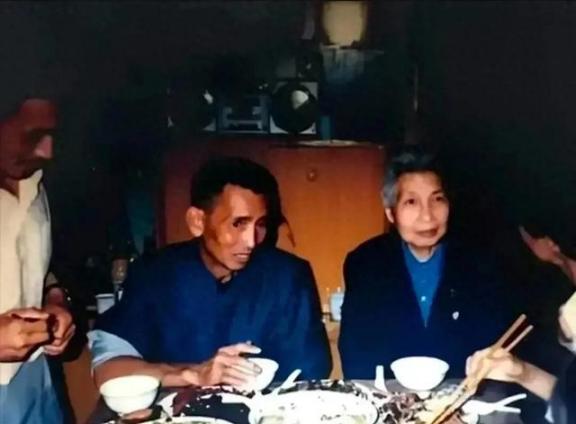

1987年,晚年的曾志来看望儿子石来发,石来发准备了一桌丰盛的饭菜,看得出儿子对母亲的敬重与爱 ,石来发的家境并不富裕,能拿出最珍贵的食物,这背后是深深的孝道呀。 1987年,晚年的曾志拖着疲惫的身子去看儿子石来发。这位老革命家一生奉献,却少有时间陪伴家人。石来发家境不富裕,却端出一桌丰盛饭菜,最珍贵的食物都摆上桌,只为让母亲吃好。那一刻,孝道在简朴的饭桌上闪着光。 曾志是谁?她是中共早期的革命者,投身革命几十年,经历了无数风雨。她年轻时就跟着党走,参加过长征,后来在广东等地做过不少重要工作。她的履历听着就让人敬佩,可她个人的生活却没那么光鲜。丈夫早逝,儿女分散,她把大半辈子都给了革命,留给家人的时间少得可怜。石来发是她最小的儿子,生在战乱年代,长在普通人家,跟母亲聚少离多。可就是这样一个儿子,在1987年母亲晚年探望时,用自己的方式表达了深深的孝心。 那年曾志已经70多岁,身体也不如从前。她去看石来发,不是什么大事,却让人感动。石来发家里条件一般,日子过得紧巴巴,但他没让母亲吃苦。听说母亲要来,他早早准备了一桌饭菜。不是什么山珍海味,都是家里能拿得出的最好东西。也许是鸡蛋,也许是自家种的菜,甚至可能是攒了好久的肉。摆上桌的那一刻,你能感觉到他对母亲的敬重和爱。这种孝道不花哨,很实在,跟咱们普通人家的感情一样,朴实得让人心里暖乎乎的。 孝道这东西,说起来简单,做起来不容易。石来发不是什么大人物,没钱没势,但他用行动告诉大家,孝心不看家底,看的是心意。曾志那么多年忙革命,顾不上家,石来发小时候估计也没少埋怨。可长大了,他没计较这些,反而在母亲老了的时候,把最好的留给她。这不就是咱们老祖宗说的“百善孝为先”吗?放到现在,也是一样,谁家不希望儿女能这样对待爹妈呢? 再说曾志,她看着儿子这份心意,心里肯定不好受。她这一辈子,革命是干成了,可对儿女的亏欠也多。她跟石来发的关系,不是那种天天黏在一起的母子情,而是隔着时间和距离的牵挂。曾志年轻时忙着开会、搞斗争,石来发小时候多半是自己长大的。后来她退下来了,才有空看看儿女。这次探望,表面上是母亲看儿子,其实也是她想弥补点什么吧。可惜,时间不等人,她能给儿子的,已经不多了。 1987年的中国,正处在改革开放的热潮里。城市里开始热闹起来,农村也在慢慢变样。可石来发家还是老样子,没赶上什么好日子。那时候物资还不像现在这么丰富,能拿出一桌丰盛饭菜,对普通人家来说真不容易。石来发这么做,不是为了显摆,而是实实在在想让母亲高兴。这让我想起咱们小时候,家里条件不好,过年才能吃顿好的,父母总是把肉夹到咱们碗里。那种感觉,跟石来发对曾志的心意差不多。 孝道背后,还有个更大的背景。曾志那一代人,为了国家牺牲了太多。她不是什么负面人物,就是个普通的革命者,有血有肉。她不完美,工作忙起来顾不上家,但她也没啥好指摘的。石来发呢,也不是什么英雄,就是个老实巴交的儿子。他俩的故事,放在那个年代,挺常见的。多少家庭因为革命、因为时代,分开了又聚不齐,最后只能在有限的时间里,把感情表达出来。 说到孝道,咱们得想想,这东西到底咋来的。古代讲究“孝治天下”,皇帝都得孝顺老娘,不然没法服众。到了现代,社会变了,可孝道没变。石来发用一桌饭菜,告诉大家,孝顺不一定是大手大脚,能让爹妈吃好穿暖就行。曾志看着儿子这样,心里估计挺安慰的。她这一辈子风风雨雨,见惯了大场面,可最打动她的,还是这顿家常饭。 这事儿还让我想到,咱们现在生活好了,孝顺父母的方式也多了。以前是端饭端菜,现在可能是带爸妈出去玩,或者买点好东西。可不管咋变,核心还是那份心。石来发没啥钱,但他把最好的给了母亲,这比啥都珍贵。咱们现在条件好了,反而有时候忘了这些。忙着工作,忙着赚钱,回头一看,父母已经老了。这不就是曾志和石来发的故事给咱们的提醒吗? 曾志晚年去看儿子,不是啥惊天动地的大事,却让人觉得挺真。石来发也没干啥大事,就是准备了顿饭。可这顿饭里,有他对母亲的感情,也有那个年代的影子。1987年,社会在变,人心也在变,但孝道这根线,一直没断。曾志带着一身的疲惫来看儿子,石来发用一桌饭菜回应母亲,这画面简单又深刻。 再说说曾志这个人吧。她不是那种高高在上的领导,就是个实干家。她在广东工作的时候,管过组织、管过妇女工作,干得挺扎实。她不是为了名利,就是真心想让国家好起来。可惜,她忙着这些的时候,家里的事就放下了。石来发小时候估计也没享受过多少母爱,长大了却没怨她。这让我觉得,孝道不光是儿女对父母好,也是互相理解。曾志没时间陪儿子,石来发却用行动告诉她,他不怪她。