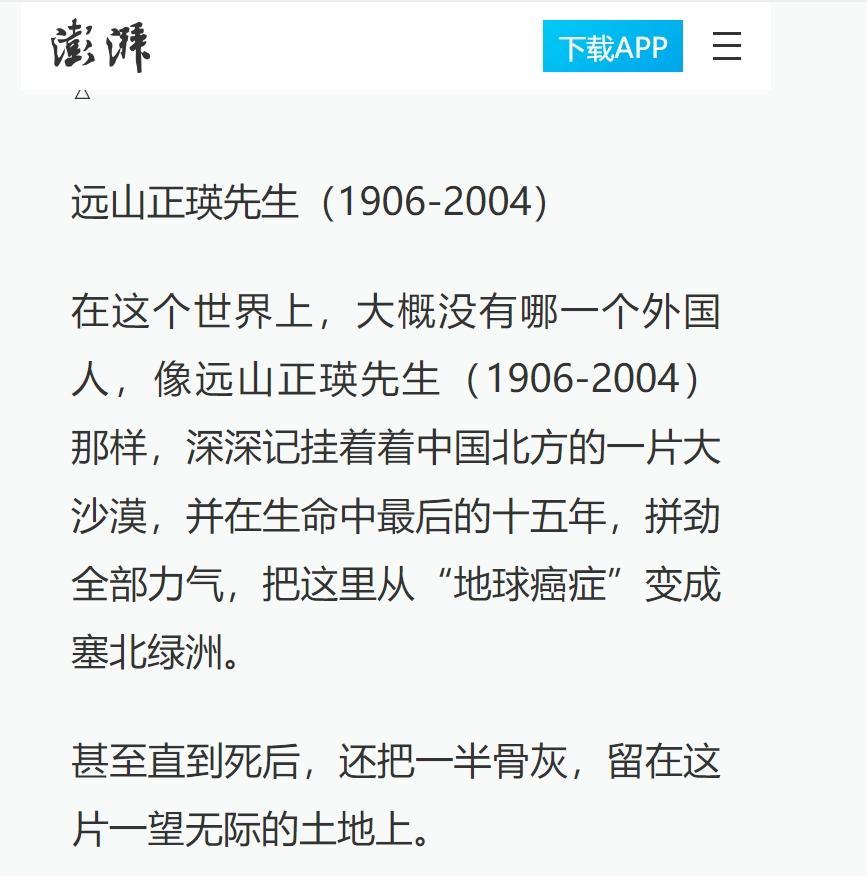

“如果中国的沙漠不变绿,我就从日本最高的楼上跳下来”,83岁日本老人带领7000名日本人,在中国人自己都不知道的沙漠里,种了300万棵树。 "我还想再一次站在沙丘之上。"1928年深秋,97岁的远山正瑛躺在病榻上,说出了他人生的最后一句话。这位将毕生精力献给中国沙漠治理的日本老人,最终还是没能完成他最后的心愿。但他用一生的坚持,让"地球癌症"变成了绿洲,在中日两国人民心中树立起了一座永恒的丰碑。 时光回溯到1935年,28岁的远山正瑛作为一名留学生来到中国。彼时的他,正在进行着农耕文化和植物形态的研究工作。这位年轻的学者,或许未曾想到,次年的一次西北考察之旅,会彻底改变他的人生轨迹。 1936年春天,远山正瑛第一次踏上了西北的荒漠。放眼望去,尽是黄沙与死寂。狂风裹挟着沙粒,遮天蔽日,天地间仿佛只剩下一片荒芜。这片广袤的沙海中,看不到一株植物的影子,也听不到任何生命的声息。这次震撼的经历,让远山在日记中写下了"要用余生治理这片沙漠"的誓言。 然而,命运弄人。就在远山开始着手研究治沙方案时,战争的阴云笼罩了中国大地。作为一名学者,他亲眼目睹了战火带给这片土地的创伤。城市在炮火中倒塌,村庄在硝烟中消失,无数生命凋零。这段惨痛的历史,让远山对同胞的所作所为感到深深的愧疚。但在那个特殊的年代,他既无力改变战争的进程,也无法继续他的治沙理想。 1945年,远山不得不离开魂牵梦绕的中国,回到日本。在战后百废待兴的日本,他选择了鸟取大学任教。这里是日本沙丘最密集的地区,某种程度上与他在中国的治沙梦想遥相呼应。在鸟取大学期间,远山潜心研究沙地治理,带领团队成功治理了日本海岸线上24万公顷的沙丘地带,因此获得了"沙丘之父"的美誉。 在日本治沙成功的经历,让远山更加坚定了重返中国、治理沙漠的决心。通过与留在中国的老友们保持书信往来,他始终关注着中国的发展变化。在信件中,远山经常提到:"虽然我的身体在日本,但我的心一直在中国的沙漠里。总有一天,我一定要回去,完成当年未竟的事业。" 这份执着的坚持,一直持续到1979年。当中日两国关系逐步走向正常化后,已经74岁高龄的远山终于等到了重返中国的机会。带着多年来积累的治沙经验和对中国的深厚感情,这位古稀老人毅然决定重启他的治沙梦想。尽管在日本已经功成名就,但对远山来说,中国的沙漠始终是他心中最深的牵挂。 这一部分的故事,展现了远山正瑛从一个年轻留学生到"沙丘之父"的成长历程,也反映了他对中国这片土地始终不变的深情。纵使时局动荡,阻隔万千,但他始终没有放弃最初的梦想。正是这份执着,为后来恩格贝的沙漠治理工程奠定了坚实的基础。 1980年,远山正瑛组建了"中国沙漠开发日本协力队",再次踏上了中国的土地。面对恩格贝广袤的沙海,这位74岁的老人立下了铮铮誓言:"不治住沙,就不离开恩格贝。如果这里不能变成绿洲,我就从日本最高的楼上跳下去!" 为了实现这个承诺,远山开始了艰苦卓绝的治沙之路。在资金匮乏的情况下,他毅然决定变卖了在日本的多处房产。同时,他在日本发起了"每周省下一顿饭"的募捐活动,呼吁日本民众支持恩格贝的治沙工程。这个朴素的募捐方式,却感动了无数日本民众。 在恩格贝的治沙工作中,远山和当地农民建立起了深厚的友谊。他们共同研究适合当地生长的植物品种,探讨最有效的种植方法。当地农民教会了远山如何在风沙中识别地形,远山则将先进的治沙技术传授给他们。这种互帮互助的情谊,超越了语言和文化的障碍。 远山常说:"我是在用树向中国人道歉。"这份真诚打动了更多的日本人。从1991年到2004年,在他的感召下,累计有7300多名日本志愿者来到恩格贝参与治沙。其中不乏远山的子女和孙辈,他们延续着老人的意志,在中国的沙漠上播撒希望。 一位年轻的日本志愿者曾这样记录他在恩格贝的经历:"远山老师总是走在最前面。在烈日下,他弯着腰,一棵一棵地种树。他说,每一棵树都是一份希望,每一片绿洲都是一个新的开始。"这种无私奉献的精神,感染着每一位来到这里的志愿者。 治沙的过程异常艰辛。志愿者们需要步行两个小时才能到达种树地点,所有的树苗、水和肥料都需要人力搬运。即便年过八旬,远山依然坚持每天工作十个小时,从不懈怠。在他的带领下,志愿者们的足迹遍布了腾格里沙漠、库布其沙漠和毛乌素沙漠。 经过多年努力,这支治沙队伍在恩格贝种下了300多万棵树,将30万亩黄沙的三分之一变成了绿地。曾经被称为"地球癌症"的恩格贝,如今已成为果蔬飘香、牛羊成群的生态示范基地,被誉为世界治沙的典范。 2004年,97岁的远山正瑛在完成了毕生使命后安详离世。按照他的遗愿,骨灰一半留在了日本故乡,一半长眠在了恩格贝的沙丘上。中国政府授予他"沙漠绿化之父"的称号,在恩格贝为他树立了铜像。

用户18xxx94

日本间谍汉奸卖国文章