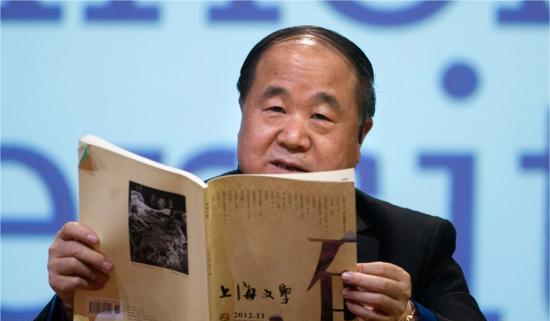

余华说:莫言不受各种意志约束,能够“吾手写吾口”,并且敢于质疑和反思,就已经尽到了一个作家的责任,无愧于“作家”的称号了。而有些人对作家道德上的指责,是对其个人人格的侮辱,是恶毒和残忍的,尤其是这种指责只凭着似是而非的借口。莫言的获奖无关于政治,也无关于他“体制内”的身份,我们不必为此而苛责他。 学者张旭东也说:“莫言获奖的特殊意义在于,他并没有兴趣去做一个‘持不同政见者’,他没有表现出一种脱离中国社会创作的形象。他有一个普通的中国人能够享受的权利,也分担所有人都受到的限制,因此诺贝尔文学奖是个有政治立场的奖,但说到底还是个文学奖,这些作品没有哪一部是在别人的授意之下,按照他人的意志来写的。” 莫言在高密东北乡的泥土里扎下的根,远比人们想象的更为深远。这片胶东平原上的村庄不仅给了他童年的记忆,更赋予了他观察世界的独特视角。当他在《红高粱》里描写"我奶奶"戴凤莲在高粱地里的场景时,那些沾着露水的红高粱穗子仿佛就是这片土地最原始的图腾。民间故事在莫言笔下从来不是简单的素材堆砌,而是化作了解读历史的密码——那些被县志遗忘的角落,往往藏着最真实的历史肌理。 高密的老人们讲述的狐仙故事,在莫言小说里获得了新的生命。《爆炸》中那只在月夜炼丹的火狐狸,与其说是迷信传说,不如说是农民对自然力量的朴素认知。当《球状闪电》里的举子为蚂蚁搭桥时,这个看似荒诞的情节实则暗含着民间"蝼蚁尚且贪生"的生命哲学。 莫言深谙民间叙事的精髓,他知道在农民口中代代相传的故事里,往往沉淀着比官方史书更真实的历史情绪。《天堂蒜薹之歌》里王老头讲的拉磨故事,表面上是乡野奇谈,内里却暗含着对集体化时期荒谬政策的辛辣讽刺。 土地情结在莫言作品中呈现出近乎宗教般的庄严。《透明的红萝卜》里黑孩往伤口撒土的细节,让读者瞬间触摸到农民与土地那种血脉相连的关系。这种联系从出生时的"土法接生"开始,到临终时的"入土为安"结束,构成了一个完整的生命循环。 蒲松龄的鬼狐世界与高密的民间记忆在莫言笔下产生了奇妙的化学反应。《生死疲劳》里转世为驴的西门闹,身上既有《聊斋》的魔幻色彩,又带着高密农民特有的倔强与狡黠。莫言将民间传说中的超现实元素,转化为解构历史的有力工具——当一头驴能看透人世荒唐时,这种视角本身就构成了对现实的尖锐质疑。 高密乡间的那些奇人异事,经过莫言的文学重构,最终超越了地域局限,成为解读中国乡村社会的文化标本。在这片盛产故事的土地上,莫言找到了属于自己的叙事语法,那种混杂着泥土味、血腥气和酒香的独特语调,最终让高密东北乡成为了世界文学地图上的一个醒目坐标。 《生死疲劳》里西门金龙的数次易姓,活脱脱就是一部中国当代社会的生存教科书。最讽刺的是,当他为了逼迫蓝脸入社而鞭打老牛时,老牛眼中滚落的泪珠与蓝脸脸上的泪水分明是同一种绝望——在这个疯狂的时代,连牲畜都比某些人更懂得什么叫情义。莫言用魔幻的笔法让西门闹转世为驴、牛、猪、狗、猴,最终以大头婴儿的形态见证子孙的堕落,这种叙事策略让读者得以从非人的视角反观人性的变异过程。 《枯河》里那个毒打亲子的父亲,其行为逻辑令人脊背发凉。当孩子的鲜血渗入北方干裂的泥土时,围观村民的沉默与满意的微笑构成了一幅残酷的浮世绘。同样触目惊心的是《二姑随后就到》中那个将生蹼婴儿抛弃在破庙的父亲,他丢弃亲生骨肉时那种家常便饭般的平静,比任何歇斯底里的暴力描写都更具冲击力。 在中国现当代文学的版图中,莫言笔下的女性形象总是带着泥土的腥气与高粱的烈性,她们在胶东平原的晨雾与暮色中,用生命演绎着对自由最原始的渴望。戴凤莲这个高粱地里的女人,从小说开篇就撕破了传统女性温顺的假面——当父亲用一匹骡子的价格将她卖给麻风病人时,她眼中跳动的不是泪光而是野性的火苗。在1930年代的山东高密,一个农家女敢用剪刀抵住喉咙反抗包办婚姻,其震撼程度不亚于在封建礼教的铜墙铁壁上炸开个窟窿。 而《檀香刑》里的孙眉娘,则是另一种形态的自由样本。这个在秋千架上荡出弧线的女人,把封建时代对女性的所有规训都甩进了春风里。她的惊世骇俗不在于爱上县太爷,而在于敢于在众目睽睽之下展示这份爱——当其他妇人还裹着小脚假装晕秋千时,她早已把秋千荡得高过县衙的飞檐。这个细节像把锋利的解剖刀,剖开了礼教社会虚伪的皮层。即便后来遭受檀香刑的酷烈,这个女子眼中闪烁的仍是野性的光芒,这种光芒让所有试图驯服她的努力都显得可笑。

大牛

投敌所好写手奖获得者