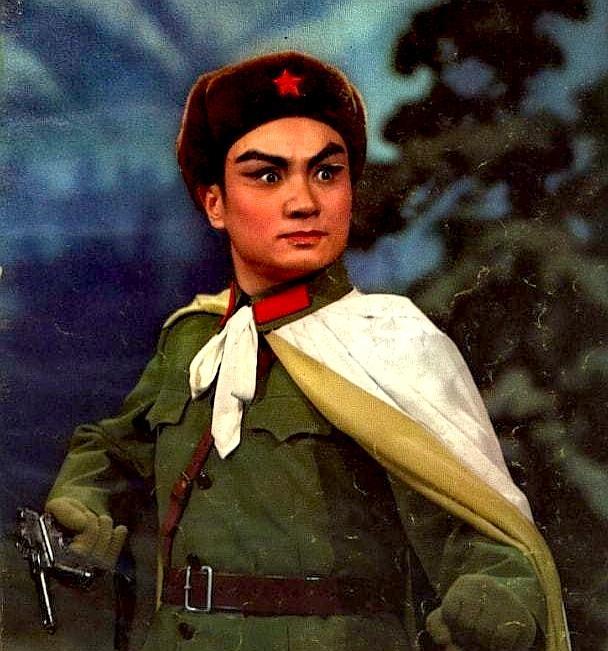

戴锦华教授曾在中国电影课上与同学们一同观看样板戏《智取威虎山》,原本打算将其作为文化上的笑柄,视为封建主义复活的怪胎,然而,她自己却被深深地震撼了,原有的看法被逐一颠覆。在这部作品中,她看到了大交响乐队的磅礴伴奏,现代舞蹈的灵动形式,以及现代舞台美术的精妙运用,这一切构成了一个如此充满现代性的文本。她认为,“样板戏”在与传统、西方及自身的对立中,通过对传统文化的继承与转化,对西方观念的借鉴与背离,构建了一种对新传统、新权威防艺术形式。 1949年新中国成立后,戏曲艺术迎来了历史性变革。面对全国三百多个剧种、数十万艺人的复杂局面,采取了循序渐进的政策。1950年文化部戏曲改进局成立时,特意邀请了梅兰芳、周信芳等京剧大师和田汉、马彦祥等新文艺工作者共同参与。戏曲改进委员会的43名委员中,既有像欧阳予倩这样的戏剧专家,也有来自各剧种的民间艺人。 1950年底的全国戏曲工作会议开了整整七天,代表们就"改戏、改人、改制"展开激烈讨论。最引人注目的是1952年的第一届全国戏曲观摩演出大会,来自全国各地的37个剧团带来了82个剧目。这些剧目中既有经过整理改编的传统戏,也有新创作的现代戏,充分展现了"百花齐放"的繁荣景象。 1958年期间,戏曲改革出现激进倾向。各地剧团纷纷排演反映工农业生产的现代戏,但由于创作仓促,很多剧目艺术质量不高。1963年后,戏曲改革方向发生重大转变。这年12月,毛主席在中南海颐年堂观看上海京剧院演出的《智取威虎山》后指出:"传统戏要演,但要少演,要多演现代戏。" 1964年6月的全国京剧现代戏观摩演出大会成为重要转折点,来自全国各地的29个剧团演出了35个现代戏。周恩来总理在闭幕式上强调:"现代戏要重视质量,不能粗制滥造。"但此时她已经开始介入戏曲改革,先后对《红灯记》《沙家浜》等剧目提出大量修改意见,逐渐将这些剧目纳入宣传的轨道。 样板戏的形成经历了复杂过程。以《红灯记》为例,该剧最初由哈尔滨京剧团根据电影《自有后来人》改编,1964年参加全国会演后,指定中国京剧院重新排演。在随后三年里,剧本修改达十余稿,主要人物李玉和的唱词"临行喝妈一碗酒"就改了七次。音乐设计刘吉典大胆突破传统京剧"三大件"伴奏模式,加入了西洋管弦乐。 《沙家浜》的创作同样曲折,该剧原名《芦荡火种》,汪曾祺等编剧在改编过程中反复推敲台词,最终将"智斗"一场打造成经典片段。1967年5月,八个样板戏在北京集中展演时,每场演出都有红卫兵维持秩序,剧场气氛既热烈又紧张。 从艺术角度看,样板戏确实在某些方面取得了突破。在音乐创作上,样板戏打破了传统京剧曲牌体的局限,采用主题音乐贯穿全剧的手法。比如《智取威虎山》中"打虎上山"的圆号前奏,就成功塑造了杨子荣的英雄形象。舞台美术方面,样板戏借鉴话剧的写实布景,又保留戏曲的虚拟特性。《红色娘子军》将芭蕾舞的足尖技巧与中国武术的身段动作相结合,创造出"倒踢紫金冠"等新程式。但这些艺术创新被固定为"三突出"等创作原则后,反而束缚了艺术创造力。 回望这段历史,从延安时期的"推陈出新"到文革时期的样板戏,中国戏曲走过了一条充满探索与曲折的道路。在特定历史条件下,戏曲艺术既要保持传统特色,又要适应时代需求,这种两难选择至今仍值得深思。改革开放后,传统戏、新编历史剧和现代戏终于获得平等发展机会,各种戏曲流派重新焕发生机。这种多元并存的发展态势,或许更接近艺术发展的本质规律。

苍生夜话

反样板戏者,全是渣渣烂三下

沧浪之水

从艺术上讲,革命现代京剧的确是难以逾越的高山。