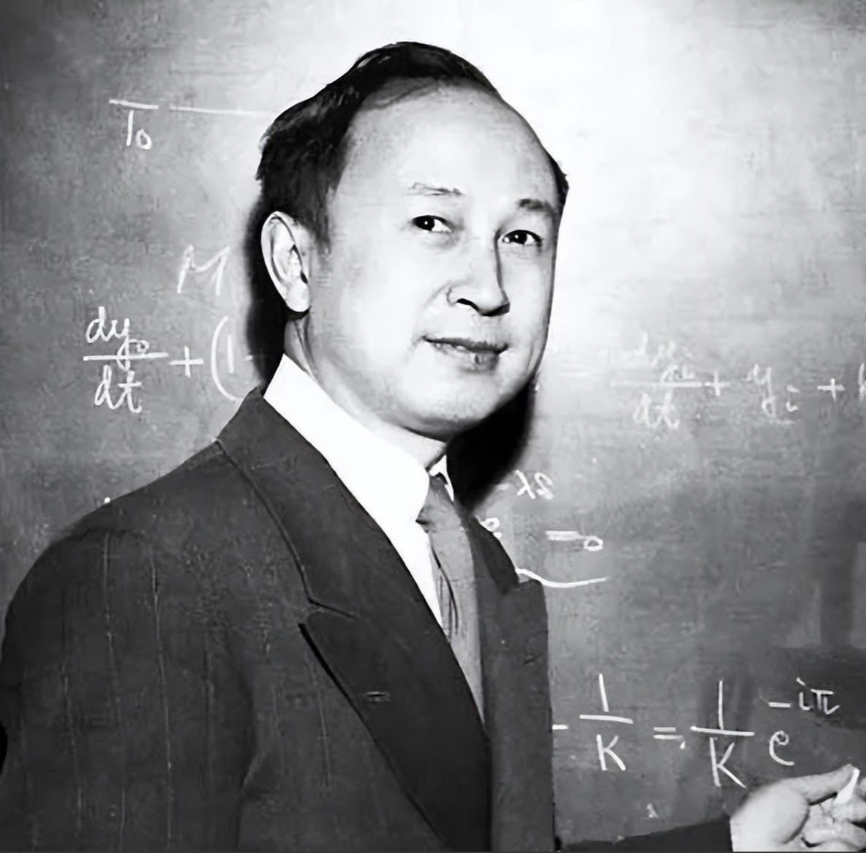

钱学森年轻时到底多帅?1936年他与同学的合影,当时25岁长相俊朗

“钱兄这身西装熨得笔挺,怕是要迷倒波士顿半个城的姑娘!”1936年深秋的麻省理工学院草坪上,三位中国留学生围着钱学森说笑。快门按下的瞬间,定格了这位25岁青年嘴角微扬的面庞——照片里三七分发型下的剑眉星目,的确当得起“民国美男子”的称号。但若只将目光停留在他的容貌上,恐怕会错过这张老照片背后更值得铭记的传奇。 初到美国的钱学森总爱在衬衫口袋里别支钢笔,这个习惯伴随了他整个留学生涯。某次在空气动力学实验室,导师冯·卡门注意到他记录数据时钢笔尖突然开裂,墨迹染脏了实验报告。“卡门教授,请再给我十分钟。”钱学森掏出备用钢笔继续演算,最终得出的公式让这位世界顶级科学家眼前一亮。这种近乎偏执的严谨,让他在两年内完成硕士学业,成为加州理工学院古根海姆实验室最年轻的研究员。 1943年的某个深夜,美军五角大楼灯火通明。刚结束V-2导弹分析会议的钱学森被军方代表拦住:“钱博士,考虑过入籍吗?”他摸着胸前的怀表——那是出国前父亲送的临别礼物,表盖内侧刻着“精忠报国”四字。面对优渥条件的诱惑,他笑着婉拒:“我的研究需要中国茶提神。”这个看似玩笑的回答,暗藏着游子对故土的眷恋。 五年后的加州理工学院教授俱乐部,同事们举着香槟庆祝钱学森新提出的“火箭列车”理论。有人醉醺醺地拍他肩膀:“钱,你设计的导弹能打到莫斯科吧?”他放下盛着清水的酒杯,望着东方若有所思:“我更想知道它能不能飞越太平洋。”这句话让在场的美军顾问后背发凉,也为后来那场惊心动魄的归国历程埋下伏笔。 1950年8月23日的洛杉矶码头,准备登船的钱学森被移民局官员扣押。他们翻出装有800公斤书稿的行李箱冷笑:“这些数据能武装多少个师?”在特米诺岛拘留所的15天里,他借着铁窗透进的月光,用指甲在墙壁上推演公式。当狱警发现那些密密麻麻的数学符号时,这个戴着脚镣的学者平静地说:“你们可以囚禁我的身体,但关不住我的思想。” 五年后辗转归国的邮轮上,女儿钱永真问父亲为何总在甲板眺望。钱学森指着海天相接处:“我们在追赶太阳。”这句充满诗意的回答,恰似他后来在西北荒漠带领团队攻关的场景。1960年11月5日,当“东风一号”划破戈壁苍穹时,现场的技术员注意到,总设计师的西装口袋里依然别着那支钢笔。 哈尔滨军事工程学院的那场著名对话,陈赓大将的问题其实有个鲜为人知的前奏。据在场秘书回忆,钱学森走进会议室时,军人们正在争论“没有苏联专家怎么办”。他轻轻叩响桌面:“诸位,容我问个问题——1903年莱特兄弟试飞时,可曾请教过哪位专家?”这话让满室将星豁然开朗,才有了后来载入史册的“中国人当然能搞导弹”的豪言。 1991年秋,80岁的钱学森在书房整理手稿。助手看着泛黄的留学照片感叹:“您年轻时真是风度翩翩。”老人扶了扶老花镜:“皮囊会老,但真理不会。”他特意找出那张1936年的合影,在背面工整写下:“形之美不过须臾,心之所向方为永恒。”这句话或许能解释,为何晚年的他坚持住在红砖老楼,却把百万奖金悉数捐给沙漠治理工程。 2009年深秋,长安街沿途挂满黑白横幅。有位老华侨在八宝山革命公墓前驻足良久,忽然指着灵堂正中的青年时期照片笑道:“这小伙子真精神,像要带着火箭冲上云霄似的。”寒风吹散了他的低语,却吹不散照片里穿越时空的锐气——那种糅合了江南文人的儒雅与科学战士的坚毅的独特气质,早已随着“东风快递”的呼啸,刻进了民族的星河长卷。