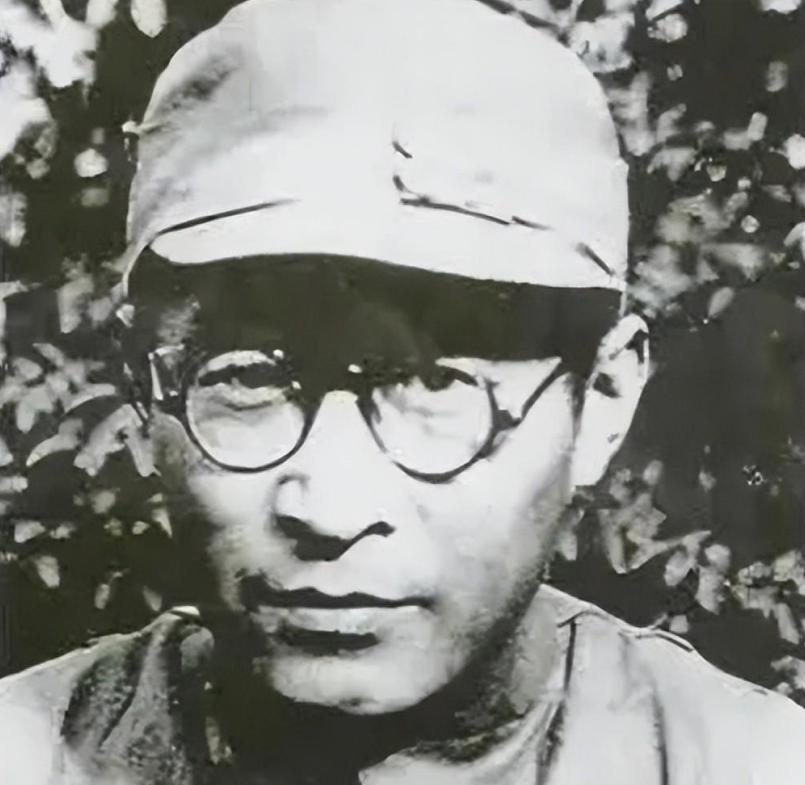

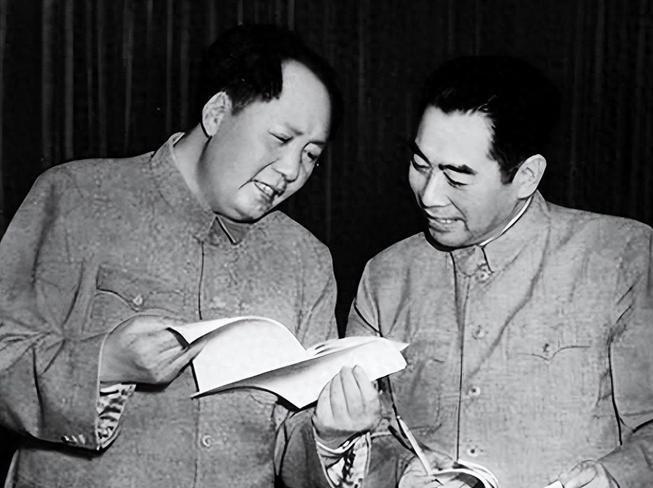

曾与周恩来并列的王稼祥,建国后怎么职务平平?他身上有3个短板 “稼祥同志,你的意见对革命至关重要。”1935年1月遵义老城柏公馆内,毛泽东握着王稼祥的手如是说道。这段由警卫员杨世坤记录的对话,揭开了中国共产党历史上最关键的转折时刻。当我们凝视历史档案中那张遵义会议合影时,总会被前排三位主席团成员吸引——毛泽东、周恩来、王稼祥。这个特殊的排列组合,恰似中国革命航船的舵手、燃料与罗盘,缺一不可。然而当1949年天安门城楼升起五星红旗时,人们发现曾经的“罗盘”王稼祥并未站在核心位置,这不禁令人发问:这位在长征途中与毛周并肩的元勋,为何在新中国成立后逐渐淡出权力中枢? 1931年的瑞金叶坪村,28岁的王稼祥初入苏区便担任红军总政治部主任。这个戴着圆框眼镜的年轻人操着皖南口音,在军事会议上总能拿出俄文原版的《战争论》与《国家与革命》进行理论分析。时任红三军团政委的黄克诚回忆:“稼祥同志就像移动的军事图书馆,但总务处要专门给他配担架行军。”正是这份理论素养,让他在遵义会议前夜成为关键人物。1935年1月15日深夜,张闻天敲开王稼祥的房门,两人在摇曳的油灯下展开密谈。据张闻天晚年回忆,王稼祥当时捂着尚未痊愈的伤口说:“真理在润之那边,再让李德指挥,我们都要成湘江里的浮尸。”这番肺腑之言,最终促成次日会议上那扭转乾坤的一票。 1942年延安杨家岭的窑洞里,王稼祥伏案撰写《中国共产党与中国民族解放的道路》。这篇首次提出“毛泽东思想”概念的雄文,原本可能成为他政治生涯的巅峰之作。然而命运似乎总在关键时刻与他开起玩笑。当文章在《解放日报》连载时,他正躺在简陋的边区医院接受第三次手术。主治医生傅连暲在日记中写道:“弹片距离脊椎仅毫米之遥,稍有不慎就会瘫痪。”这样的身体条件,注定难以承担解放战争时期高强度的军事指挥工作。 1951年莫斯科郊外的列宁山使馆区,时任驻苏大使的王稼祥正在书房里批阅文件。玻璃板下压着周恩来亲笔写的“外交无小事”五个字,窗台上摆着从国内带来的黄山毛峰。这年冬天,他连续十七次约见苏联外交部官员,终于为抗美援朝争取到关键装备。随行翻译师哲记得,有次会谈结束时苏方代表突然问:“以您的资历,为何不当外交部长?”王稼祥扶了扶眼镜笑道:“革命分工不同嘛。”这看似轻松的回答背后,藏着多少历史的风云际会。 细究王稼祥的仕途起伏,不得不提他的三大特质。其一是“书生气质”,这在战争年代既是优势也是桎梏。1938年六届六中全会上,他精准解读共产国际指示,促成毛泽东领导地位的确立。但到1945年重庆谈判时,这种学院派作风就显得不合时宜——当周恩来在谈判桌上与国民党代表唇枪舌剑时,王稼祥更多是在后方整理理论资料。其二是“病躯难支”,1933年第四次反围剿中留下的贯通伤,让这位理论家不得不常年与止痛药为伴。1947年东野将领们在前线运筹帷幄之际,他正在大连疗养院撰写《城市工作手册》。最耐人寻味的是其“留苏背景”,这个早年助推他跻身领导层的优势,在延安整风后反而成了需要克服的“历史包袱”。 1956年的中南海怀仁堂,王稼祥重新当选中央书记处书记。毛泽东在选举前特意强调:“遵义会议的功劳不能忘。”但历史总是充满戏剧性,当1958年各地大放钢铁卫星时,又是这个喜欢较真的理论家率先提出质疑。秘书王力回忆,王稼祥看到某地“亩产万斤”的报道时,竟气得把报纸摔在地上:“这是拿科学开玩笑!”这种不合时宜的耿直,最终让他在政治漩涡中越陷越深。 翻看王稼祥晚年照片,最引人注目的是那副永远擦得锃亮的眼镜。这或许正是他的人生隐喻——既能洞见历史的关键节点,又难以适应现实的混沌模糊。1971年林彪事件后,周恩来特意安排他参与外事调研,可惜天不假年。1974年1月25日,当这位67岁的革命者在病床上停止呼吸时,床头还摆着未完成的《回忆录提纲》。历史没有如果,但可以肯定的是:在决定中国命运的十字路口,正是这个看似文弱的书生,用带伤的躯体为中国革命投下了最重的一票。