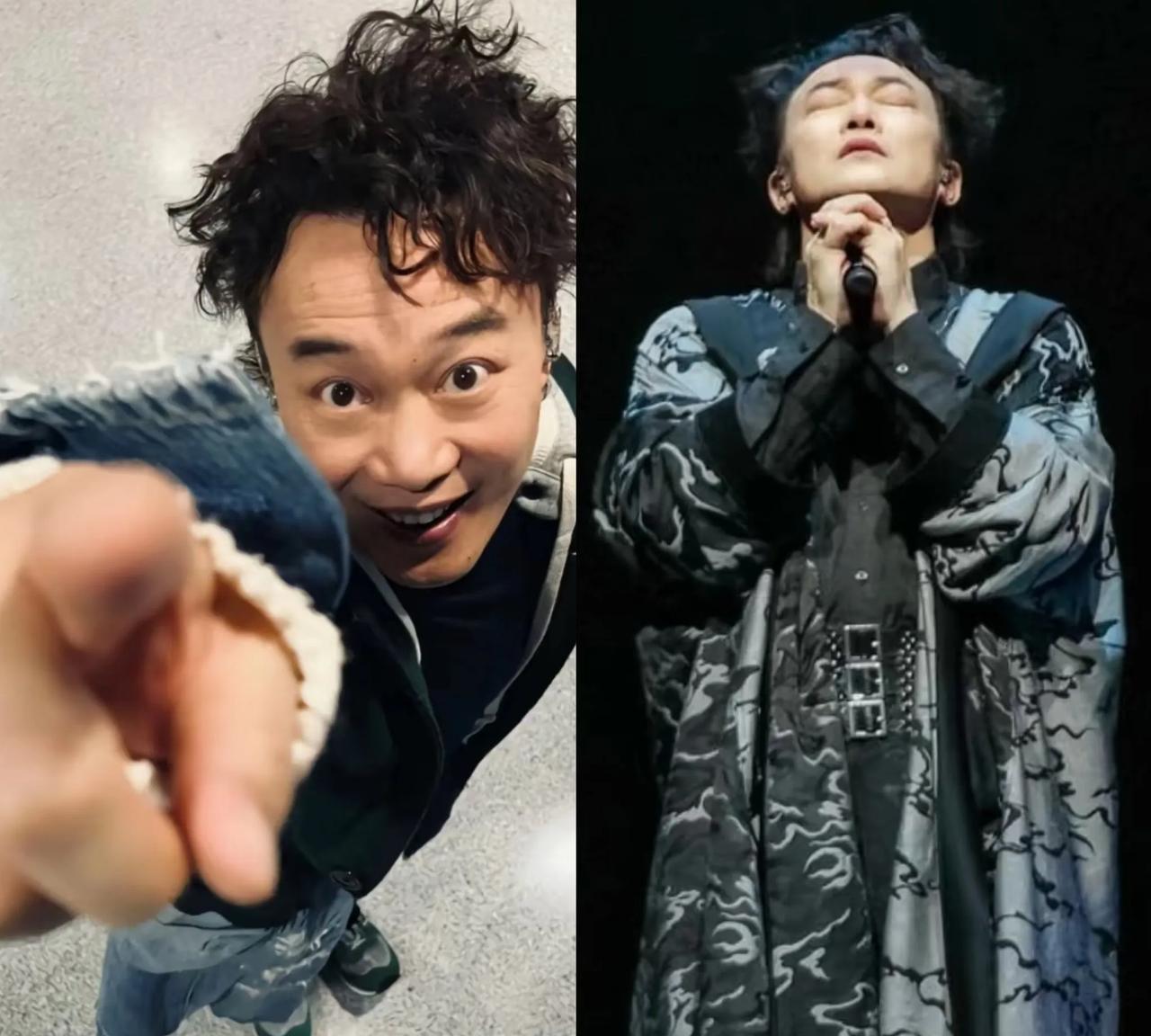

抵制网络谣言,守护善意与真实近日,一则关于著名歌手陈奕迅“去世”的假新闻在网络上迅速传播,引发大量网友的关注与恐慌。随后,歌手叶晓粤通过社交媒体辟谣,澄清这是恶意造谣的假消息,并强调陈奕迅“人好好的”。这一事件再次将网络谣言的危害暴露在公众视野中,也让我们不得不反思:在信息爆炸的时代,如何守护真实,抵制恶意造谣? 网络谣言的传播速度极快,往往在真相还未来得及澄清时,虚假信息已经造成了广泛的影响。尤其是涉及公众人物的不实消息,不仅会给当事人带来困扰,还可能引发粉丝和公众的集体焦虑。陈奕迅作为华语乐坛的标杆人物,拥有庞大的粉丝群体,这样的谣言无疑是对他个人名誉的侵害,也是对公众情感的伤害。造谣者或许是为了博取流量,或是出于其他不可告人的目的,但其行为已经逾越了道德和法律的底线。 谣言之所以能够迅速扩散,很大程度上源于部分网友缺乏对信息的甄别能力。在社交媒体时代,许多人习惯于“先转发,后求证”,甚至抱着“宁可信其有”的心态传播未经核实的内容。这种不负责任的行为,无形中成为谣言的“推手”。叶晓粤的及时辟谣固然值得肯定,但更重要的是,每一位网民都应提高媒介素养,在面对耸人听闻的消息时保持理性,通过权威渠道核实信息,而非盲目跟风。 法律层面,我国对于网络谣言已有明确的惩治措施。《网络安全法》《刑法》等法律法规均规定,编造、传播虚假信息,扰乱社会秩序的,将承担相应的法律责任。然而,法律的约束只是底线,真正的改变还需要从社会文化层面入手。我们应当倡导“不造谣、不信谣、不传谣”的网络文明,让真实与善意成为互联网的主流声音。 陈奕迅的“被去世”闹剧,不仅是一则假新闻,更是一面镜子,照出了网络环境中亟待解决的问题。无论是公众人物还是普通网友,都应享有免于谣言侵害的权利。唯有共同努力,才能营造一个清朗的网络空间,让真实的信息自由流动,让恶意的谣言无处藏身。