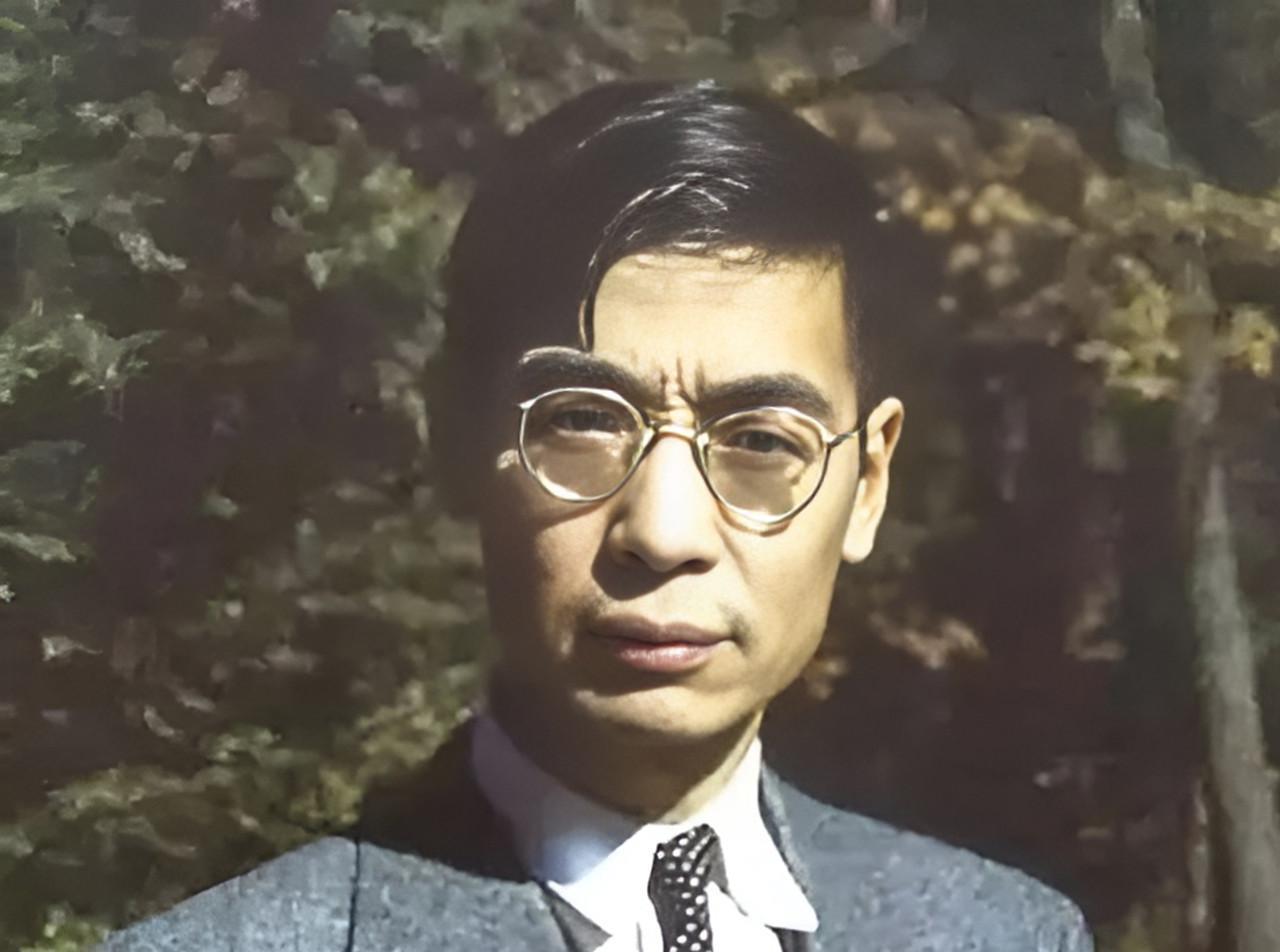

1968年,一架飞机在北京坠毁,搜救人员发现两具特殊的遗体,两个男人死死抱在一起!搜救人员费力将两人分开,在两人中间发现一个完好无损的公文包...... 那年12月5日凌晨的北京郊区,刺骨的寒风中夹杂着汽油燃烧的焦糊味,一架伊尔14型客机坠毁在首都机场附近的玉米地里,金属残骸散落满地,火焰将秸秆烧成漆黑的灰烬。 当搜救人员清理现场时,两具紧紧相拥的焦黑遗体让所有人屏住了呼吸——他们用蜷曲的躯体护住中间的皮质公文包,里面装着我国首颗热核导弹的关键数据。 这两个人,正是我国"两弹一星"元勋郭永怀和他的警卫员牟方东。 时间倒转回二十年前的美国康奈尔大学,刚过而立之年的郭永怀已是航空工程研究院的明星教授。 他提出的"上临界马赫数"理论解决了飞机突破音障的核心难题,与钱学森共同创立的PLK方法被写进各国空气动力学教材。 实验室里价值百万美元的精密仪器,独栋别墅门前停放的崭新轿车,还有美国同事递上的入籍邀请,这些都没能动摇他藏在西装内袋里的中国护照。 每个深夜整理完研究资料,他总会站在窗前凝视东方,妻子李佩知道丈夫在等待回国的时机。 1955年秋天,中美日内瓦谈判桌上的交锋为海外科学家打开归国通道,郭永怀烧毁所有未公开的手稿资料时,实验室的助手急得直跺脚:"这些成果足够再拿三个博士学位!" 可这位山东汉子只是平静地说:"美国的技术带不回去,但装在这里的东西谁也抢不走。" 他指了指自己的太阳穴,火光映照着坚毅的面庞。 第二年深秋,郭永怀带着妻女登上"克利夫兰总统号"邮轮,海鸥掠过甲板时,他摸出珍藏的荣成老家泥土,十六年游子终于踏上归途。 北京西郊的力学研究所成了郭永怀新的战场,苏联专家撤离留下的烂摊子堆满仓库,他带着年轻人用算盘和计算尺重新推导公式,在临时搭建的防空洞里做风洞实验。 1960年接到核武器研制任务时,研究所的饭票已经换成掺着野菜的窝头,可郭永怀反而更精神了。 他常常裹着军大衣在办公室通宵达旦,案头摆着三样东西:搪瓷茶缸、老花镜和女儿从内蒙古寄来的家书。 有次助手发现他趴在图纸上睡着,想给他披件衣服,却听见他在梦里念叨:"弹头再入段的气动加热必须重新计算......" 青海金银滩的核试验基地海拔超过三千米,五十多岁的郭永怀在这里一待就是大半年。 高原反应让他整夜睡不着觉,馒头冻得像石头,他就着雪水硬往下咽。 有次导弹燃料加注出现泄漏,他抄起防护服就要往现场冲,被警卫员死死拦住:"您要是出事,整个项目都得停摆!" 这个平时温和的学者突然发了火:"等你们层层汇报完,燃料早挥发干净了!"那天他亲自调整了十二个阀门,戴着防毒面具在毒雾里站了六个钟头。 1968年冬天格外寒冷,为获取新型核弹头试验数据,郭永怀在零下三十度的戈壁滩连续工作五十多天。 12月4日傍晚,观测仪器突然跳出一组异常波形,他盯着记录纸看了足足十分钟,转身抓起电话:"马上安排去北京的飞机!" 助手提醒夜航危险,他边穿大衣边说:"早半天分析出来,就能少浪费国家几百万。"兰州机场的候机室里,他还在听课题组汇报上海电磁振动台的进展,笔记本上密密麻麻记了七页。 伊尔14的螺旋桨划破西北夜空时,郭永怀把公文包抱在怀里打了个盹。 这个习惯保持了很多年,即便在康奈尔教书时,重要讲义也从不离身。 谁也想不到,这次飞行会成为他生命最后的航程,当飞机在首都机场上空遭遇强烈乱流,高度表40米的误差让所有仪表瞬间失灵。 黑匣子记录显示,失事前三十秒驾驶舱传来急促的喊声:"拉杆!拉杆!"而在客舱后排,郭永怀和警卫员正用身体筑起最后防线。 大火熄灭后的现场,人们根据花白头发和脊梁骨形状辨认出郭永怀,他常年伏案工作造成的脊柱侧弯,此刻成了最特殊的身份证明。 那只被烧变形的公文包送到中南海时,技术人员戴着白手套都止不住颤抖——只要再晚五分钟,关键数据就会在火场中化为灰烬。 二十二天后,罗布泊上空升起的蘑菇云染红半边天空,指挥所里有人看见钱学森对着西北方向深深鞠躬。 郭永怀的骨灰埋进力学所草坪那天,妻子李佩没掉一滴眼泪。 她把丈夫留下的钢笔和眼镜摆进陈列柜,转身继续整理空气动力学讲义。 那只从学生时代用到生命最后的钢笔,笔帽磨得发亮,笔尖却始终锋利如新。 2017年春天,98岁的李佩安详离世,遵照遗嘱与丈夫合葬,他们的汉白玉雕像旁,刻着八个字:永怀初心,佩玉锵鸣。 如今经过西昌卫星发射中心的人们,总会仰望夜空中最亮的"郭永怀星",这颗编号212796的小行星沿着固定轨道运行,就像那位燃烧自己照亮共和国前路的科学家,永远守护着这片他深爱的土地。 参考资料: 澎湃新闻《痛哉!50年前的今天,这位伟大的科学家坠机身亡》

孤舟蓑笠翁

致敬伟大的中国科学家[点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞]