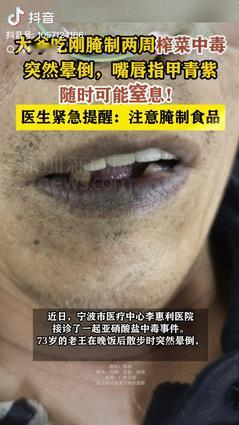

太吓人了!5月12日,浙江宁波,一老人吃了腌制两周的榨菜,结果当吃完饭去外面散步时,却突然晕倒在地,随后就被赶紧送往医院治疗,而当医生看到老人的嘴唇,出现黑紫的情况时,便意识到可能是中毒,经过询问家属后,最终被确诊为亚硝酸盐中毒,网友:这下什么都不用吃了! 2025年5月12日傍晚,浙江宁波海曙区的老巷子里,68岁的陈大爷对着瓷碗里的白粥皱了皱眉。 老伴新腌的榨菜刚满两周,青黄色的菜丝浸在盐水中,散发着熟悉的酱香。 他夹起一筷子送入口中,咸鲜在舌尖炸开的瞬间,没注意到菜坛角落隐约的霉斑——那是亚硝酸盐滋生的前兆。 晚饭后,陈大爷像往常一样揣着钥匙出门散步,走到巷口的梧桐树旁,突然感觉太阳穴突突直跳,指尖发麻。 老伴追出来时,看见他正扶着墙慢慢下滑,嘴唇已泛起紫绀,指甲缝里透着异常的青黑。 120急救车的鸣笛划破暮色时,陈大爷的意识正像退潮般消散,耳边回荡着邻居惊呼:"快看看是不是吃错东西了!" 宁波市第一医院的抢救室里,心电监护仪的绿色波纹急促起伏,值班医生李敏发现患者口唇紫绀、皮肤湿冷,立刻联想到食物中毒。 "中午吃了什么?"家属递来的塑料袋里,半罐腌制榨菜散发着酸涩的气味。 显微镜下,榨菜汤汁里的亚硝酸盐含量检测值达到320mg/kg,超过国家标准(20mg/kg)16倍。 "这是典型的亚硝酸盐中毒。"李敏指着检验报告解释,"亚硝酸盐会与血红蛋白结合,导致组织缺氧,俗称'肠原性青紫病'。" 回忆起老人家中的菜坛,家属突然想起:"上周下雨,菜坛盖子没盖紧,坛沿水都发粘了。" 这句话让李敏想起三天前另一起相似病例,某社区老人因食用腌制10天的泡菜昏迷,病因如出一辙。 陈大爷的菜坛静静躺在厨房角落,玻璃罐上的水珠折射着晨光,这种自制腌菜的习惯,在老一辈人中司空见惯。 据家属回忆,陈大爷每天早餐必配榨菜,认为"咸货下饭又耐放"。 而悲剧的根源,藏在腌制时间的黄金法则里——腌制蔬菜在7-20天内亚硝酸盐含量最高,陈大爷食用时恰好处于"毒性峰值期",加上密封不当导致细菌滋生,双重风险叠加成致命毒药。 住院部的走廊里,护士们开始向陪护家属发放《家庭食品安全手册》,其中"腌制食品风险提示"章节用红笔圈出:"未腌透的蔬菜、变质的腌菜、久置的剩菜,是亚硝酸盐中毒的三大元凶。" 陈大爷床头的监控视频显示,发病前他曾用生水直接冲洗腌菜,这一细节被写入医院的科普案例——生水携带的杂菌,加速了硝酸盐向亚硝酸盐的转化。 2023年江苏扬州的"腌萝卜中毒事件"与本案如出一辙:65岁的王大妈食用腌制15天的萝卜干后,出现呼吸衰竭,抢救时血液亚硝酸盐浓度达280mg/kg。经查,其使用的粗盐含有过量硝酸盐,腌制过程中又未定期翻晒。这两起事件共同暴露了家庭自制腌菜的三大误区: 1. 时间误区:误以为"腌够时间就安全",忽视环境温度、盐分浓度对亚硝酸盐生成的影响; 2. 卫生误区:使用生水、未消毒容器,导致杂菌污染; 3. 剂量误区:老年人代谢能力弱,对亚硝酸盐的耐受阈值仅为成人的60%。 国家食品安全风险评估中心数据显示,2023年全国因腌制食品导致的亚硝酸盐中毒事件中,60岁以上人群占比达78%,且病死率比其他年龄段高3倍。 这些冰冷的数据背后,是无数个像陈大爷这样的家庭,在用传统饮食习惯对抗现代食品安全风险。 从法律视角审视,本案虽不涉及生产销售问题,但折射出《食品安全法》在家庭自制食品领域的监管盲区: 根据《食品安全法》第34条,禁止生产经营"腐败变质、油脂酸败、霉变生虫"的食品。但家庭自制腌菜属于自用范畴,不适用该条款。法律对个人食品加工行为的约束,仅限于"不得对外销售",而对家庭成员的食用安全,主要依赖常识普及而非法律强制。 陈大爷出院那天,阳光透过病房窗户,在床头的《食品安全手册》上投下温暖的光斑。 他盯着"腌制食品需15天后食用,且定期换盐水"的提示,想起老伴在菜坛上贴的便签:"5月1日腌制,5月16日可食"——原来老伴算错了安全期,提前四天开启了"毒坛子"。 社区网格员小王来做回访,看见陈家厨房新添了电子计时器,专门用来记录腌菜时间。 "现在知道了,腌菜要加盐超过15%,还要每天换气。"陈大爷的话里带着劫后余生的庆幸。 这场与死神擦肩而过的经历,让这个普通家庭重新认识了"老味道"背后的科学密码。 陈大爷的遭遇,是千万中国家庭饮食安全的一个缩影。 当我们赞美腌制食品的独特风味时,不应那些传承百年的腌制技艺,需要注入现代科学的防腐剂。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文章为真实事件整理评述,无不良引导,文中均使用化名) 创作来源:深圳新闻网