如果美欧铁了心把东方大国踢出全球供应链,那中国的国运就来了!这种局面下,马六甲海峡、苏伊士运河迟早出问题,连台湾、日韩基地、关岛、夏威夷都难保平静,甚至澳大利亚和五大湖地区恐怕也得翻天。与其拖拖拉拉,不如果断行动,把该拿的拿回来,靠自己的路子走下去,中国的日子一样能过得更红火!

先说供应链这盘棋,中国可不是普通的棋子,而是棋盘本身。全球70%的手机、50%的锂电池、30%的工业机器人都从这儿出去,想切断谈何容易?

去年美国大豆对华出口暴跌72%,结果中国从巴西进口量激增37%,直接把南美的粮仓盘活了。

芯片禁令倒是让英伟达损失了200亿美元订单,可华为昇腾920芯片性能已经追上H100的60%,2025年就要量产。这种"按下葫芦浮起瓢"的戏码,在稀土、锂矿、光伏组件这些领域天天上演。

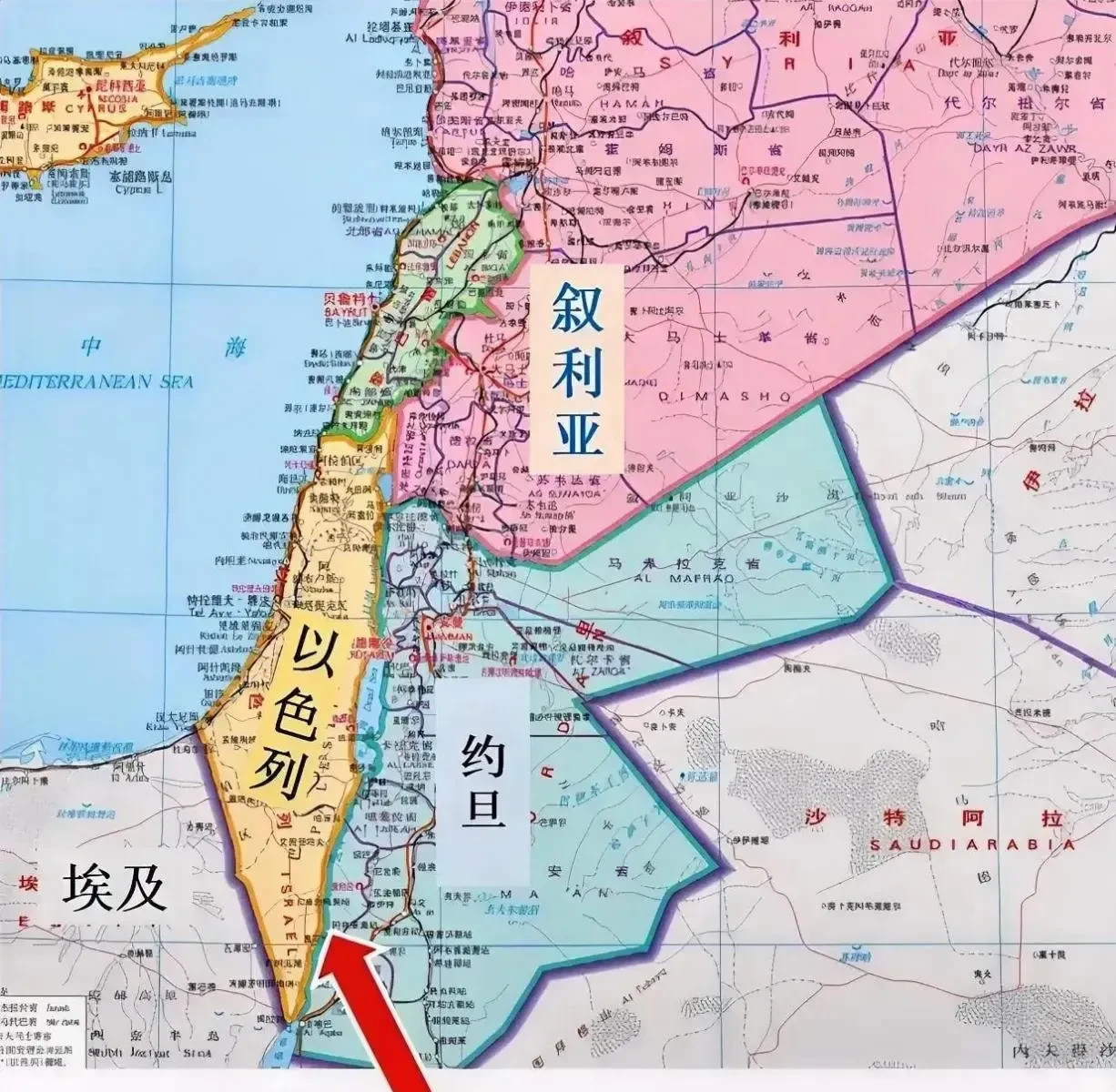

再看地缘格局,马六甲海峡确实是中国能源运输的咽喉,但中缅油气管道每年能输送1200万吨原油,中欧班列去年开行量突破1.7万列,这些替代路线就像给大动脉装了旁路血管。

苏伊士运河要是出幺蛾子,中国跟沙特、伊朗刚签的200亿美元产能合作协议,马上就能把中东原油直接运到巴基斯坦瓜达尔港。

至于台湾问题,当美国芯片企业因为断供损失惨重时,台积电3纳米生产线却悄悄向大陆转移,这种"经济脱钩、产业挂钩"的微妙平衡,反而让统一的主动权越来越清晰。

最有意思的是盟友态度,日本40%的稀土依赖中国,德国车企在华市场份额反超本土,连韩国都拒绝加入"芯片四方联盟"。

当美国中西部农场主看着堆积如山的大豆发愁时,中国跟东盟的农产品贸易额突破6000亿美元。这种"西方阵营裂痕"比预想中来得更快,就像用撬棍拆墙,结果墙没倒,撬棍先弯了。

中国应对这事儿有自己的节奏,对内搞"双循环",新能源汽车出口量去年超过德国,光伏组件占据全球80%市场份额,这些新赛道已经形成规模优势。

对外推进"一带一路",中老铁路让东南亚物流成本降了40%,希腊比雷埃夫斯港吞吐量增长200%,这些布局就像在全球供应链上打补丁。

更绝的是科技突围,长江存储500层3DNAND闪存量产,中微半导体7纳米刻蚀机进入产线验证,这些"卡脖子"环节正在逐个突破。

当然,短期内阵痛肯定有。但就像竹子被压弯反而长得更快,中国制造业正在经历"破茧"过程。

当美国底特律三大车企因为供应链断裂停工时,中国新能源车市占率突破40%,宁德时代在匈牙利建的100GWh电池厂即将投产。这种"此消彼长"的态势,让所谓的"脱钩"变成了战略误判。

说到底,全球供应链是张网,不是根绳。想剪断某根线容易,但整个网络会自动修复。中国作为最大的节点,正在把网线织得更密更牢。

当美欧还在纠结"脱钩"时,中国已经在新能源、数字经济、生物医药这些新领域开疆拓土。这种"倒逼创新"的剧本,或许才是国运转折的真正密码。