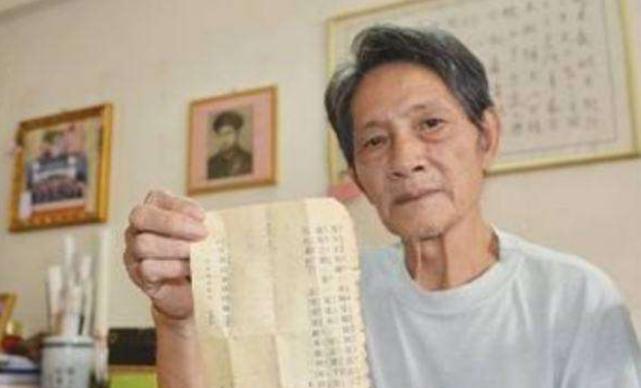

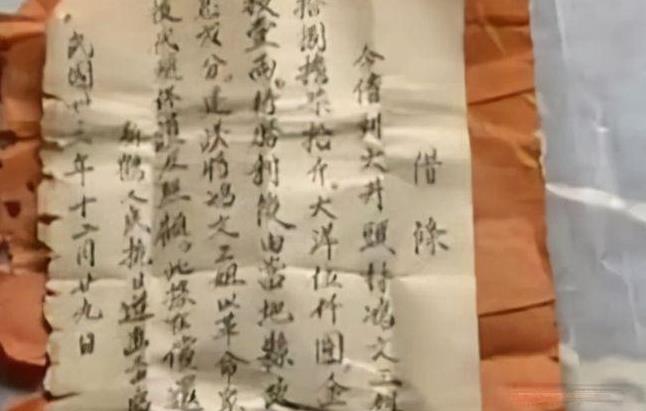

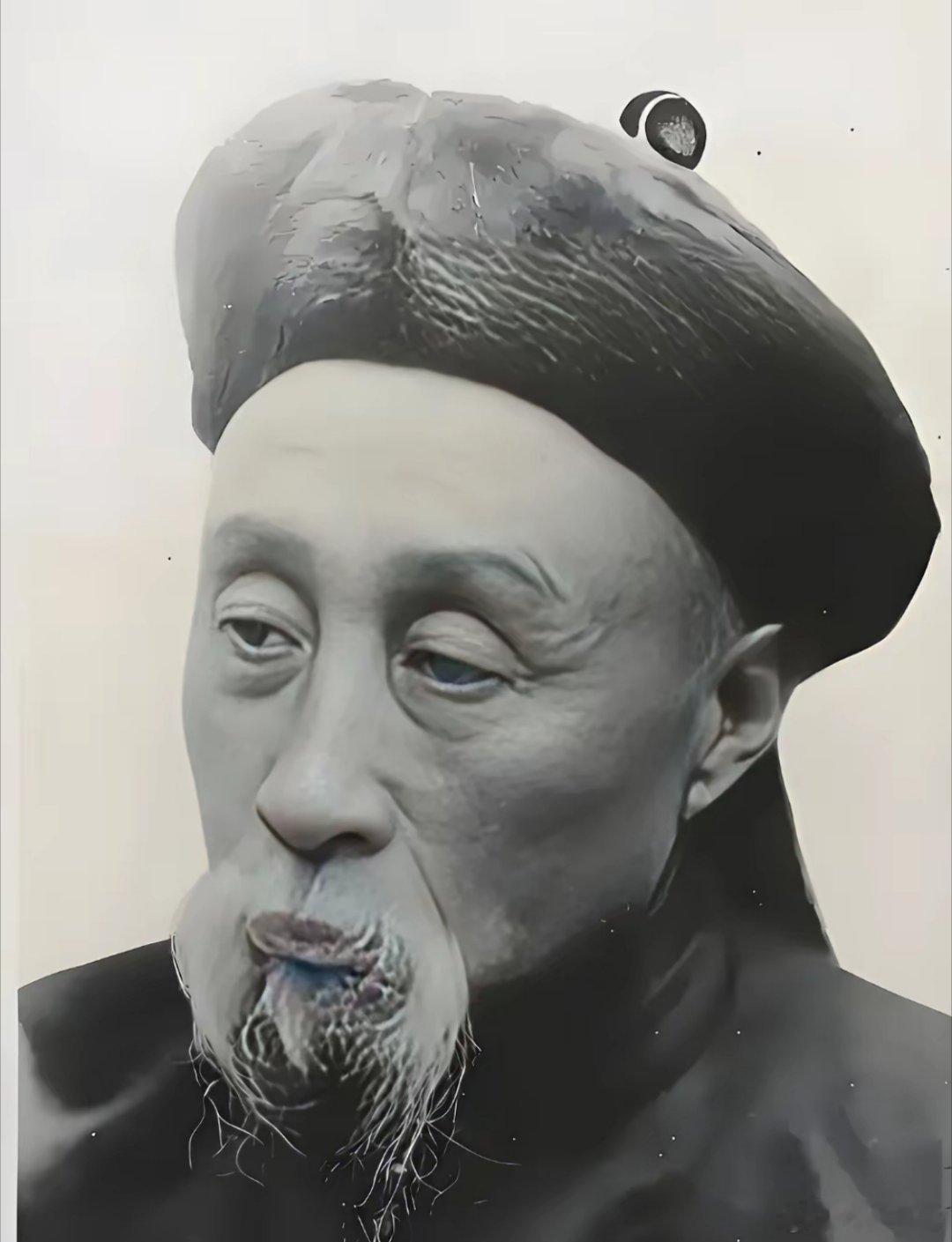

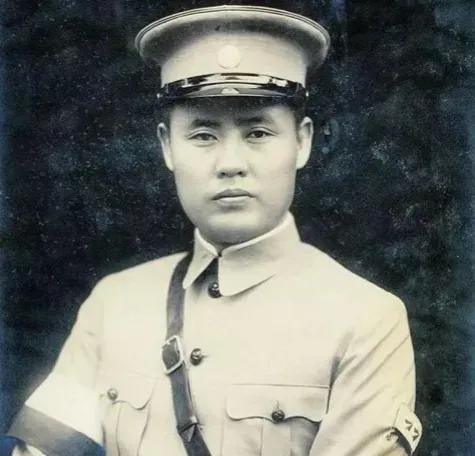

2010年,福建市民梁某为自家祖宅翻修时,在屋顶上意外发现了一个盒子。打开盒子一看,盒子里的羊皮钱包中,包着一张泛黄的借条。 老宅翻修时,房梁上掉下个铁皮盒子,梁家人打开盒子发现,里头用油纸包着张发黄的借据。 没曾想这已经是梁家第二次发现抗日时期的借据了,前一年刚在广东祖宅翻出过类似物件,没想到这回又冒出来更惊人的内容。 七十多年前,广东大井头村有个叫梁鸿文的华侨,年轻时被卖到南洋做苦力。 他在异国他乡倒腾生意发了家,40多岁带着积蓄回乡,盖起青砖大瓦房,娶了六房太太,村里人背地里都管他家叫"六合院"。 不过,当家人却是三姨太,她可不简单,把六个院子打理得井井有条。 1944年冬天,游击队摸黑来敲门,那年月兵荒马乱,新鹤抗日游击队缺粮少饷,三姨太二话不说开仓放粮,硬塞给队伍60斤白米,临走时游击队非要写借条,说是等打跑鬼子连本带利还。 后来日本投降了,可梁家的好日子也到头了,三姨太终究没熬过那个冬天,家里人吓得把借条藏到房梁缝里,谁也不敢提这茬。 直到2011年,梁鸿文的儿子梁诗伟收拾老宅,才让这张纸条重见天日。 政府派人查了档案,确认借条不假,按当时的物价折算,60斤米现在值个两万来块。 梁诗伟拿着补偿款倒挺知足,说这就是个念想,谁承想第二年翻修福建祖宅,又在屋顶夹层里翻出个更吓人的铁盒。 这次的借条写着:1944年借白米3870斤、现大洋5000块、金条8根,落款是游击队三中队队长李兆培的亲笔签名。 懂行的人掐指一算,按借条上"年息翻倍"的算法,七十多年利滚利下来,这笔账得值三万亿。 有人说当年支援抗日是老百姓本分,现在要钱不合适,也有学者翻出档案,说当时确有打借条筹粮的规矩。 不过,梁诗伟倒看得开,他说老辈人捐钱捐粮那会儿,压根没想着要回报。 现在把这事翻出来,就为让大伙知道梁家祖上为国出过力,至于那三万亿的天文数字,他自己都说听着都吓人,哪能真要这个钱。 而那两张发黄的纸片,不仅仅是两张纸,更是承载着战乱年代的患难情义。 当年老百姓把口粮省给游击队,游击队坚持要留凭证,都是实打实的情分,如今时过境迁,梁家后人要的不是钱,是给祖辈争个名分。 要说这事最有意思的,还得数那两张借条的藏法,头一张塞房梁缝里,第二张拿铁盒装好埋屋顶,可见当年梁家人藏着多小心。 要不是子孙翻修老宅,这些见证历史的字据,怕是要跟着老房子一起烂在土里。 现在两张借条都进了博物馆,来看的人总爱趴在玻璃柜前,数上头写的金条数目。 讲解员每次说到"年息翻倍"那段,听众里准保有人掰手指头算账,算着算着自己先乐了,这要真按利息还,怕是得把半个省的财政搭进去。 梁家老宅现在成了旅游景点,门口挂着"爱国华侨故居"的牌子,屋里摆着梁鸿文和三姨太的照片。 有游客问梁诗伟后不后悔没多要钱,老头眯着眼笑:"要真贪钱,当年我爹娶六房太太做啥?"这话把大伙都逗乐了,笑声里透着对那个年代的感慨。 说到底,这两张借条就像面镜子,照见战火纷飞时老百姓的赤诚,也映出时代变迁中人心的分量。 金银财宝会贬值,白纸黑字会泛黄,唯独这份家国情怀,历经七十多年风雨,依旧沉甸甸地压在人心上。 信息来源:齐鲁网 老人发现67年前游击队天价欠条 或值3万亿 2011年12月17日