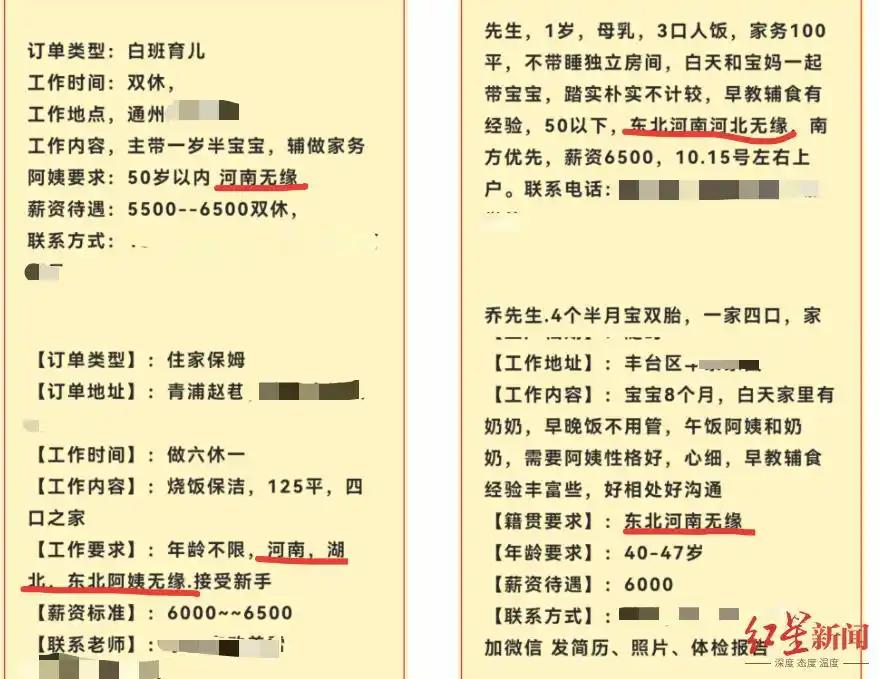

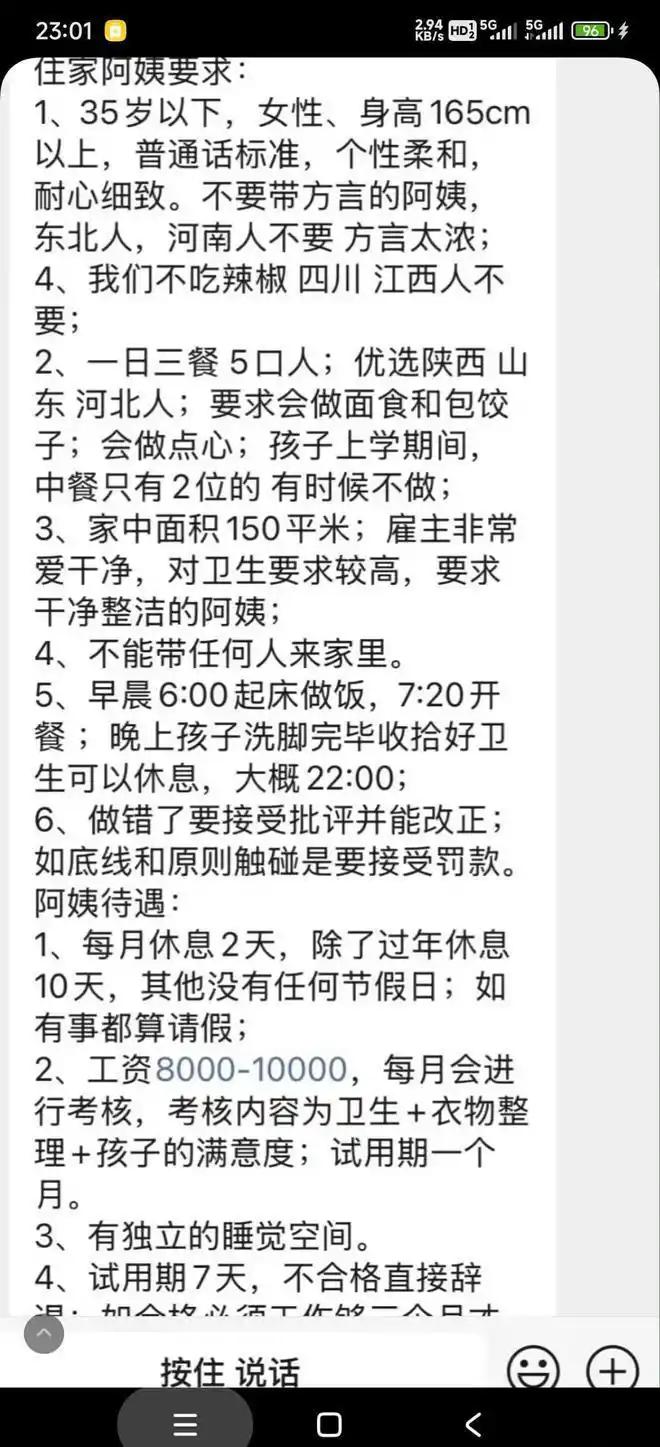

一位房东招住家保姆,东北人不要、河南人不要、四川人不要、江西人不要,河北人、山东人和陕西人优先。身高165以上,性格温柔、35岁以下。最好能不休息,可以接受批评和罚款的,每月还有绩效考核,晚上最早10点才能休息。网友:照这个标准,别说保姆,驴都干不下来! 2024年3月的北京早春,朝阳区某小区的家政服务群里,一条招聘信息像投入湖面的巨石:"住家保姆,月薪8000-10000元,东北/河南/四川/江西籍勿扰,河北/山东/陕西优先,身高165+,35岁以下,性格温柔,接受无休、批评、罚款及绩效考核,晚10点前不得休息。" 发布者王女士的头像显示为精致的旗袍照,定位在CBD某写字楼,却在招聘条件里划下一道道严苛的地域与能力红线。 作为金融行业高管,她需要兼顾双胞胎幼子和卧床的婆婆,此前换过7个保姆,不是嫌太累就是因地域习惯不合离职。 "东北保姆太强势,河南阿姨做饭太咸。"她向中介抱怨时,不自觉将地域标签贴在招聘条件里,却没意识到这些文字正在触碰法律与道德的双重红线。 招聘信息曝光后,家政群里炸开了锅。 河北籍保姆李姐冷笑:"身高165cm以上?难道擦玻璃需要够得着天花板?" 四川保姆张阿姨则感到被冒犯:"我们川菜师傅还拿过国际大奖,怎么就被一竿子打翻?" 更刺眼的是"无休+晚10点后休息"的要求——按每天早6点起床、晚10点休息计算,日均工作16小时,远超《劳动法》规定的8小时工作制。 王女士的解释充满优越感:"我付高薪,自然要匹配高素质。" 她向记者展示此前保姆的"绩效考核表",上面记录着"擦窗台留水痕扣200元""辅食温度误差超过2℃扣100元"等细则,但当被问及是否了解家政行业平均月薪时,她愣住了——2023年北京住家保姆均价为6500元,且每周至少休息1天。 招聘信息发布一周后,王女士的电话始终静默。 家政公司反馈:"所有符合地域条件的保姆都拒绝应聘,连新手都嫌要求太苛刻。" 她不得不将薪资涨到12000元、 事件升级为社会议题后,北京市家庭服务业协会介入调查。 会长刘芳指出:"地域限制涉嫌就业歧视,无休要求违反《北京市家政服务合同》示范文本,绩效考核更需双方协商一致。" 更有法律学者发现,王女士在合同里暗藏"违约金5万元"条款,这在《劳动合同法》中仅适用于专项培训或竞业限制,对家政服务毫无约束力。 王女士最后删除了地域限制,将工作时间改为"每日不超过10小时,每周休1天",绩效考核也改为"双方协商制定",但她向闺蜜抱怨:"现在的保姆太玻璃心,以前的佣人哪有这么多讲究?" 这句话暴露了雇主群体的深层认知偏差,将家政服务等同于旧式主仆关系,忽视了新时代雇佣关系的平等本质。 这起事件与2022年上海的"月嫂地域歧视案"如出一辙,当时某雇主在招聘启事中注明"不招安徽籍月嫂",被求职者以"地域歧视"起诉,法院判决雇主公开道歉并赔偿精神损失。 当雇主将个人偏好凌驾于法律之上,职业歧视便穿上了"个性化需求"的外衣。 对比2023年广州的"保姆过劳死"事件,某雇主要求保姆每日工作18小时,最终导致其心肌梗塞离世,家属获赔80万元。 不同于正规劳动关系,住家保姆的工作时间、劳动强度长期处于灰色地带。 从法律层面看,本案涉及三个法律问题: 1、平等就业权的保护《就业促进法》第3条明确"劳动者依法享有平等就业权",第62条禁止就业歧视。王女士的地域限制虽针对家政服务,仍构成对特定地域劳动者的差别对待,涉嫌违反该法。 2、工作时间的法定红线即便家政服务不受《劳动法》完全调整,《民法典》第1043条仍要求"家庭成员间相互尊重",过度压榨劳动力可构成对人格权的侵害。每日16小时工作已达"强迫劳动"嫌疑,触及《刑法》第244条。 3、绩效考核的合法性基础家政服务合同属劳务合同,绩效考核需双方合意。王女士单方面制定罚款细则,违反《民法典》第5条"自愿原则",罚款金额更不得超过劳务报酬的20%(参考《工资支付暂行规定》第15条)。 事件平息后,王女士终于雇到了陕西籍保姆刘姐,这次她学乖了,主动出示《服务协议》:"每天工作8小时,每周休1天,罚款不超过月薪10%。" 北京市随后出台《家政服务合同指引》,明确禁止地域、性别、民族等就业歧视,工作时间不得超过每日10小时,绩效考核需双方签字确认。 王女士的招聘风波,是家政市场供需失衡的一个极端样本。 当她在合同里划下地域红线时,忽视了家政服务本质是"陌生人之间的信任托举";当她制定苛刻的绩效考核时,忘记了保姆首先是独立的人,而非可量化的劳动力。 任何雇佣关系都应建立在法律框架与人性温度之上,雇主的"高标准"不应以践踏他人权利为代价,求职者的隐忍也不该成为压榨的借口。 (文中均使用化名) 创作来源:红星新闻