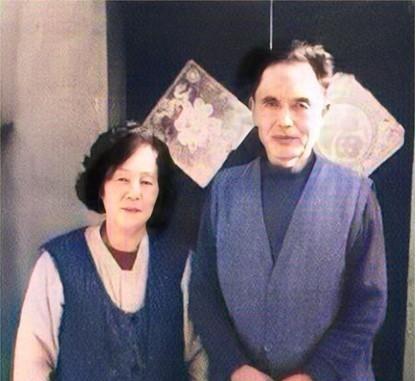

1958年,我国一名志愿军战士,为娶一位朝鲜姑娘,选择留在朝鲜,放弃我国国籍。然而晚年时,他却数次申请,想恢复国籍。 1958年,一位中国志愿军战士为了娶心爱的朝鲜姑娘,毅然放弃国籍,留在异国他乡。这看似浪漫的决定背后,却藏着战争的苦涩、离乡的挣扎和人生的未知。多年后,他却一次次申请恢复中国国籍,这又是为何?他的故事像一团迷雾,既有爱情的甜蜜,也有时代的无奈,引人好奇:究竟是什么让他在晚年执意回头? 1950年,朝鲜战争爆发,20岁的王兴复从中国北方农村参军,加入中国人民志愿军。他出生于1930年,家里穷得叮当响,父母却咬牙供他读小学,让他成了村里少有的文化人。怀着保家卫国的信念,他踏上朝鲜战场,被分配到第四后勤仓库,干的是通讯和物资保障的活儿。虽然没上过前线,但他在后方跑运输、送物资,山路崎岖,敌机还时不时轰炸,日子一点不轻松。战争的残酷他看在眼里,伤兵的惨状、医务帐篷里的消毒水味,都让他明白和平有多珍贵。 1952年初,一次任务中他遇上暴风雪,和队友走散,在山谷里冻了五天,差点没命。就在这时候,朝鲜少女吴玉实救了他,用干粮和热水把他拉回来。两人因此结缘,但那会儿战争还没结束,感情只能放心里。1953年停战后,中国留了部分志愿军帮朝鲜重建,王兴复主动报名,留下来修房子、开农田。后来在平安南道石岭村,他又碰上了吴玉实,两人的感情慢慢升温。可志愿军纪律严,不许和当地人谈恋爱,他只能把心思憋着。 到了1958年,中国要把志愿军全撤回去,王兴复面临人生大抉择。回国就得和吴玉实分开,留下就得放弃中国国籍,入籍朝鲜。这事儿不好选,回国是根,留下是情。他想了好几宿,最后还是选了爱情,向领导申请留下来。领导批了,但条件是得放弃国籍。他在个破办公室里签了字,战友们给他开了个送别会,大家心里都挺不是滋味儿。 婚后,王兴复在朝鲜安了家,做了华侨子弟学校的老师,教汉语,生了七个孩子,日子过得还算踏实。可时间一长,他开始想家了。北方农村的土炕、村口的槐树,还有父母的音容笑貌,总在梦里晃。人到中年,这乡愁越来越重。1967年,他终于下定决心,带着申请跑到平壤中国大使馆,想恢复国籍。可这事儿哪那么简单?朝鲜管得严,不愿放人;中国这边也得考虑外交影响,拖了十几年。直到1979年,中国政府看在他战时的贡献上,批了申请,还让吴玉实和孩子们一起回来。1981年,他终于回到故乡,哭得稀里哗啦,后来在家乡教书,晚年过得平静。 王兴复这辈子,选了两次大事儿。1958年选爱情,放弃国籍,挺浪漫,但也挺苦。那时候朝鲜刚打完仗,啥都缺,他一个中国人融入当地不容易,吃穿用度都得适应,还得面对战友回国后自己的孤单感。后来选回国,又是另一番挣扎。朝鲜生活几十年,孩子都在那儿长大,突然回中国,语言、生活习惯都得重新调整,老婆孩子能不能适应也是问题。他为啥还非要回来?可能不光是想家,还有对身份的执念——他骨子里觉得自己是中国人,这根儿断不了。 这故事听着挺个人,但离不开那年代的背景。朝鲜战争让两国人命运交织,志愿军留下帮忙重建,也是两国关系紧密的体现。可到了50年代末,中朝关系还没后来那么复杂,王兴复能留下来,说明政策还有点灵活性。后来他想回国,又赶上60年代两国关系起伏,申请拖了十几年才批,外交博弈肯定起了作用。他这辈子,像被时代推着走,个人的选择总带着点无奈。 王兴复的故事,说到底是关于归属感的。他年轻时为爱留下,晚年为根回来,两种归属撕扯着他。爱情是眼前的温暖,国籍是心里的牵挂。人这一生,总得找个地方安放自己,他早年觉得爱情够了,后来发现身份这东西,丢了会空一块儿。这不光是他一个人的事儿,多少人离家远了,都会问自己:我到底属于哪儿? 说实话,王兴复这选择挺接地气的,没啥高大上的东西,就是个普通人面对感情和身份的拉扯。搁现在,可能有人觉得他当初不该放弃国籍,毕竟爱情哪儿不能谈?也有人觉得他晚年回来挺值,毕竟落叶归根是老一辈的心结。可不管咋说,他这辈子没白活,爱也爱了,家也回了,苦也吃了,最后还能安安稳稳走完,谁敢说他选错了? 王兴复这一生,爱情和国籍拉锯,留下还是回去,折腾得够呛。他用几十年证明,有些东西丢了还能捡回来,有些却一去不复返。这故事听着揪心,你咋看他的选择?是爱情重要,还是根重要?欢迎留言聊聊,咱们一起唠唠这老兵的传奇人生。