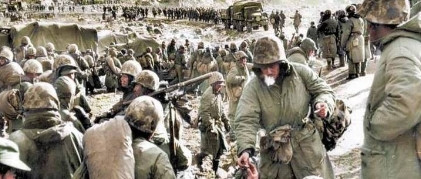

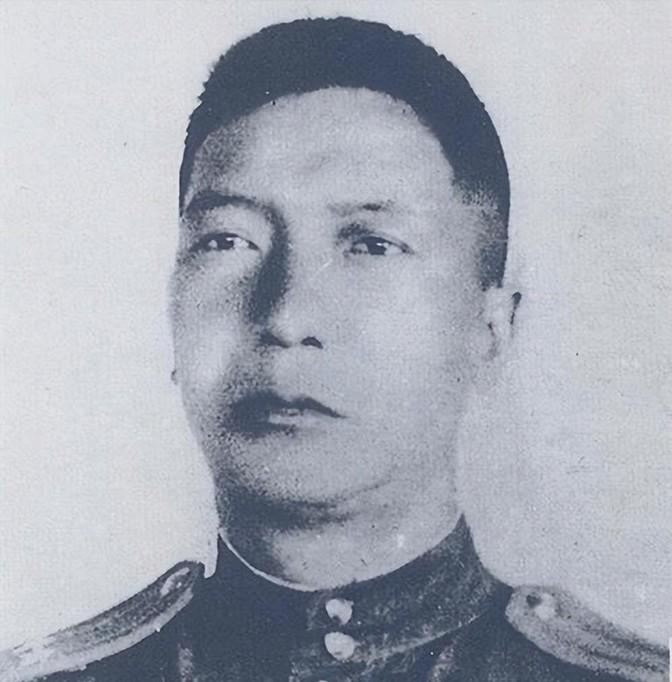

1951年,朝鲜战争中,7名弹尽粮绝的志愿军战士,被200名英军重重包围,在这千钧一发之际,19岁小战士郑起用足最后一丝力气,吹响了冲锋号,没想到这一吹,却吹出了一个特等功。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1951年,朝鲜战场上寒风凛冽,厚厚的积雪覆盖着山脊,冰冷的空气中充满了硝烟的味道,中国志愿军的战士们,面对着重重困难和无情的敌人,拼尽全力守卫着国家的尊严。 郑起,这个年仅19岁的年轻士兵,站在战场的最前线,用自己那支曾在无数战斗中奏响的军号,书写了一个不可思议的传奇。 郑起的军旅生涯起始于1945年,当时,他只有14岁,怀着一腔热血和对祖国的深沉爱国情怀,毅然决然地加入了人民解放军。 在体力和年龄上远不符合征兵要求的他,凭借一股坚强的决心和坚定的信念,终于被接纳为一名年轻的战士。 起初,他被分配到后勤部门,担任卫生员,尽管身体条件的限制让他无法马上冲到前线,但郑起并未因此气馁,他把自己的每一分力量都投入到岗位中,认真履行每一项任务,丝毫不敢懈怠。 但他始终不忘自己心中的梦想——那就是成为一名能在战场上为国出力的司号手,于是,他主动向上级请缨,期望能够转岗到一线部队。 经过长时间的努力和不懈坚持,终于得到了批准,郑起被调往了步兵连,新岗位对他来说既是机遇,也是挑战。 作为司号手,他的责任重大,吹响的每一声号角,都承载着指挥调度的重任,也意味着生死之间的命令。 郑起严格要求自己,废寝忘食地练习号音,每一个音符,都如同战场上的号令,不容许有丝毫差错,渐渐地,他的号角声愈加洪亮,也愈加坚定,仿佛与战士们的心跳紧密相连。 1948年,郑起随部队参加了锦州战役,在一次冲锋号的吹响中,他不顾个人安危,爬上民房的屋顶,拼尽全力吹响号角,为部队指引前进的方向。 可就在这一刻,敌军的炮火无情地袭来,郑起被炮弹击中,左耳重伤,尽管如此,他并未被打倒,身上的伤口并未成为他放弃的理由。 经过短暂的治疗,他再次回到了部队,继续履行自己作为司号手的职责,坚定地走在每一条战斗的前线。 朝鲜战争爆发后,郑起随所在部队开赴朝鲜,在这片陌生的土地上,他的经历迎来了更严峻的考验。 1951年,郑起所在的347团7连被派往釜谷里,执行一项极为艰巨的任务——阻击英军的进攻。 敌军的火力猛烈无比,连绵的炮火几乎摧毁了志愿军的所有防线,郑起所在的7连从最初的200多人,逐渐缩减至仅剩7名士兵,当连长负伤昏迷,郑起挺身而出,临危受命,接过指挥权。 7连弹尽粮绝,士气低落,战士们的目光中写满了疲惫和绝望,但郑起清楚,这时候他们不能退缩。 哪怕只剩下自己,也要坚持到最后一刻,郑起带领这仅剩的7名战士继续坚守阵地,每一次号角的吹响,都是一声不屈的宣告,没有援军,没有弹药,但他们依然誓死守住阵地。 当敌人的炮火再次逼近,郑起站在阵地的最前方,紧紧握住那支陪伴他多年的军号,无论如何,今天他必须再吹响一次。 郑起深吸一口气,将自己所有的力量注入到号角之中,那一声号角震耳欲聋,穿透了整个战场。 敌人瞬间停住了脚步,竟然误以为志愿军主力已到,认为援军来了,敌军的士兵慌乱地撤退,坦克纷纷掉头,原本势如破竹的进攻突然戛然而止。 这一个意外的转折,带来了战争的胜利,随着敌军的溃败,志愿军的主力赶到了,英军被彻底击溃。 郑起,这位年轻的司号手,不仅成功挽救了7连的命运,更凭借着那一声响亮的冲锋号,改变了整个战局的走向。 战斗结束后,郑起因其英勇表现获得了特等功,军号的吹响不仅是他个人英雄主义的象征,更是中国军人不屈不挠、勇于奋斗精神的体现。 郑起的事迹在战后广为传颂,他的勇敢和冷静指挥成为了战士们的楷模,也成为了历史中的永恒记忆。 几年后,郑起参与了国庆的观礼,毛主席亲自接见了这位英雄,尽管战斗的岁月已经过去,郑起仍然清楚地记得那个寒冷的冬日,他和战友们一起站在釜谷里的高地上,坚守着最后的希望。 他知道,正是无数个像他一样的年轻战士,汇聚成了中华民族强大的力量,捍卫了国家的独立和尊严。 郑起的军号,早已成为一段历史的见证,静静地收藏在军事博物馆中,讲述着一个时代的英雄事迹,而那一声冲锋号,也深深镌刻在每个中国人心中,成为永远无法磨灭的记忆。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:央广网——抗美援朝志愿军老战士与军号的传奇故事