1972年,沈阳军区调来了一名副司令员,因为带个“副”字,军区个别干部根本不重视,甚至都不打算准备欢迎仪式,而开国上将陈锡联听说后,愤怒地质问道:“真是胡闹,你们知道他是谁吗!”

杨勇的传奇经历堪称一部活生生的革命史诗,17岁参军,他将自己的一生都献给了革命事业。在抗日战争和解放战争中,他屡建奇功,成为“三杨开泰”(杨得志、杨成武、杨勇)之一。

朝鲜战争爆发后,杨勇奉命率部入朝,指挥了著名的金城反击战,歼敌5万余人,促使“联合国军”在停战协议上签字。这场胜利不仅赢得了毛泽东主席和周恩来总理的高度赞扬,更得到了朝鲜领导人金日成的由衷敬佩。

然而,功勋卓著的杨勇从不以功自傲,每次打了胜仗,他都会召开会议总结不足,告诫部下切忌骄傲自满。这种谦逊务实的作风,使他赢得了广泛的尊重和爱戴。

1964年,英国元帅蒙哥马利访华期间,亲眼目睹了杨勇的神枪手水平。这位在二战中声名显赫的统帅,不得不由衷感叹:“不要与中国军队在地面上交手。”这句话,既是对杨勇个人能力的赞誉,更是对整个中国军队实力的认可。

然而,命运总是充满戏剧性。

1971年,杨勇因一次意外摔断右腿,不得不暂别军旅生涯,正当他在济南疗养院静养之际,周恩来总理向毛泽东主席提议重新启用杨勇,并得到批准。

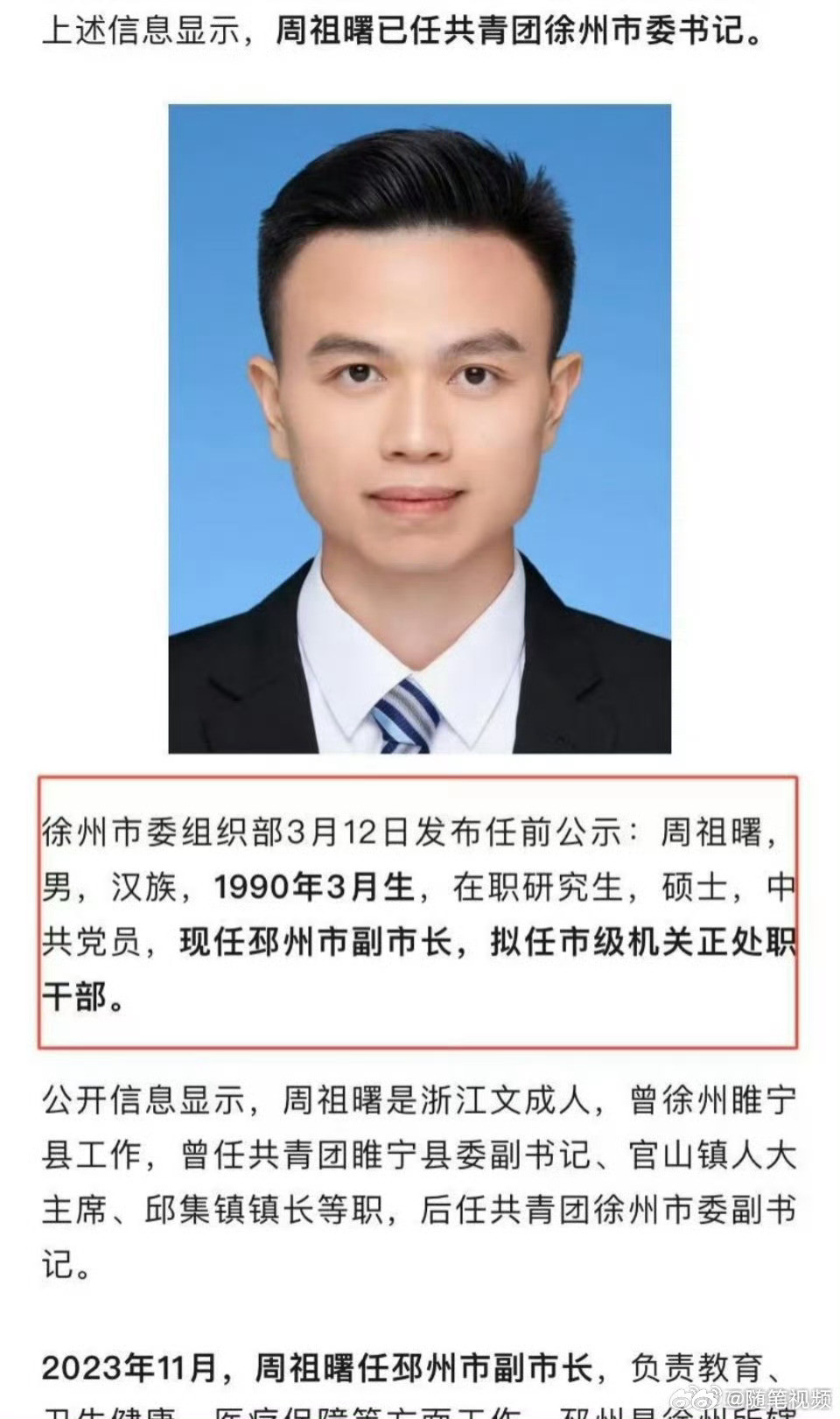

考虑到东北局势的特殊性,中央决定派遣杨勇前往沈阳军区任副司令员,这个决定,既是对杨勇能力的肯定,更是对东北防务的重视。

对于许多人来说,从一军之长变成副手,或许会感到失落,但杨勇却以一个共产党员的觉悟,欣然接受了这个任命。他深知,无论什么职务,只要能为党和人民工作,就是最大的光荣。

陈锡联对杨勇的到来倍加重视,他不仅亲自带领军区领导班子到机场迎接,还特意叮嘱部下:“不要把杨勇同志当成普通的副司令员,他是位老同志,经验丰富,水平很高,军事方面的工作,一定要请示他作决定。”

这番话,既体现了陈锡联对杨勇的尊重,也反映出他善于用人的胸襟。在陈锡联看来,杨勇的到来不是威胁,而是宝贵的助力。

杨勇也没有辜负陈锡联的信任,在沈阳军区工作期间,他始终保持着谦逊的态度,从不越权。两人相处默契,军区的各项工作都在有条不紊地推进。

然而,就在两人配合日益默契之际,一纸调令打破了这份难得的和谐。

1973年,杨勇奉命调任新疆军区司令员兼自治区党委第二书记,接到命令后,杨勇连夜启程,甚至来不及收拾行李。

临别之际,杨勇对陈锡联说:“这次调令来得太突然,没能当面道别。有机会的话,欢迎你来新疆做客。”陈锡联也满怀不舍地说:“还没跟你共事够呢,你就要走了。”

一年后,陈锡联以中央代表团团长的身份访问新疆,两位老战友得以重逢。他们彻夜长谈,回顾往事,畅想未来,临别时,陈锡联意味深长地说:“我在北京等你。”

这一等就是三年,1977年,杨勇离开工作了四年多的新疆,调往北京,先后担任副总参谋长、总参党委常委、副秘书长等要职。在此期间,他积极推动全军开展真理标准问题大讨论,为拨乱反正作出了重要贡献。

1979年,中越边境战争爆发,年逾花甲的杨勇再次奔赴前线,指挥部队抵御外敌入侵。这位老将军用实际行动诠释了“随时准备为党和人民牺牲一切”的誓言。

1983年1月6日,杨勇在北京病逝,享年70岁,消息传来,举国哀悼。远在朝鲜的金日成闻讯,也不禁落下了眼泪。