纽约时报:“中国空间站耗资80亿美元,国际空间站却花费1000亿美元,所以中国空间站技术不如美国!”中国空间站真的很差吗? 纽约时报抛了个观点:中国空间站80亿美元,国际空间站1000亿美元,所以中国技术不行。这话听着有模有样,但真是这么简单吗?国际空间站建了1550亿美元,每年还烧30亿维护费,13个宇航员挤7张床,电线乱得像老房子翻修。而中国“天宫”80亿搞定,独立舱、尿液回收、超高效太阳能板全上阵。 国际空间站从1998年开始建,美国、俄罗斯、欧洲、日本、加拿大一块儿上阵,像拼了个巨型太空乐高。到2010年,造价已经冲到1550亿美元,比纽约时报说的1000亿还高出一大截。之后每年维护费30亿,修修补补没停过。为啥这么贵?多国合作是个大原因,各家技术标准不一样,协调起来费时费钱。再加上20多年老化,漏气事故时不时冒出来,舱里电线乱糟糟,生活条件也紧巴巴,13个人挤7张床,活像个太空合租房。这钱花得多,效果却不咋地。 再看“天宫”,2022年组装完,三舱设计,总共才80亿美元。别看便宜,功能一点不含糊。每个航天员有独立睡眠舱,尿液回收系统能把废水变饮用水,霍尔发动机还能灵活调姿势。最牛的是太阳能板,轻到只有国际空间站的五分之一,发电量却有八成。这不是随便堆硬件,是材料和效率的硬核优化。后发优势加上集中规划,“天宫”愣是用“极简主义”干翻了老大哥的“豪华装修”。 纽约时报拿成本说事,逻辑有点站不住脚。国际空间站贵,贵在时间长、合作复杂,技术不一定多先进,反而有点“人多手杂”的意思。中国空间站成本低,是因为设计聪明、执行高效,不是技术不行。拿钱多少评技术,就好比说劳斯莱斯比特斯拉牛,忽略了谁更实用。国际空间站是多国妥协的产物,“天宫”却是中国一步到位的结果,两者压根不是一个路数。 事实摆这儿,中国空间站不仅不差,还挺抢手。2023年,意大利自带实验舱加入,17个国家42个项目排队合作,连阿联酋都传出要掏钱参与。国际空间站老化退役在即,“天宫”却成了新热点。中国还玩了个聪明招:想用舱段?行,交钱或共享成果。这种“技术普惠”模式,既保住自己利益,又拉全球一起玩,吸引力不是盖的。 技术好坏,不是看花了多少钱,而是看成果咋样。国际空间站当年是航天巅峰,但现在像个老旧机器,吃力不讨好。“天宫”则轻装上阵,效率高、寿命新,还能吸纳国际合作。漏气的老舱和新舱的科技感一对比,谁更强还用说吗?中国航天靠后发优势,把“减重增效”玩得溜,硬是用80亿干出了别人1000亿没干好的事。 中国空间站不光是技术活儿,还是合作的新路子。国际空间站当年是少数几国的俱乐部,“天宫”却敞开大门,欢迎各国搭车。42个项目、17个国家参与,说明啥?大家都觉得这地方靠谱。中国不把太空当竞技场,而是当共享实验室,这种思路在宇宙面前才接地气。人类本来就挤在“地球号”飞船上,合作比竞争更靠谱。 说起中国航天,绕不开杨利伟。2003年,他坐神舟五号上了天,成了中国第一个航天员。从小在东北平原仰望星空,到驾驶飞船俯瞰地球,他的故事是几代航天人的缩影。从1956年起步,到载人航天突破,再到“天宫”升空,中国航天靠的是积累和实干。杨利伟退役后还在地面支持“天宫”,新一代航天员接棒,技术也是一步步扎实往前走。 “天宫”不只是个空间站,更是中国航天思路的体现。用最少的钱干最多的事,还能拉着大家一块儿往前跑。国际空间站靠规模堆砌,“天宫”靠智慧突围。未来太空探索,谁能更聪明、更开放,谁就站得稳。中国空间站这颗新星,已经在轨道上亮起来了。 中国空间站80亿PK国际空间站1550亿,不是技术差,而是玩法不一样。“天宫”用效率和开放,干翻了“烧钱堆料”的老套路。

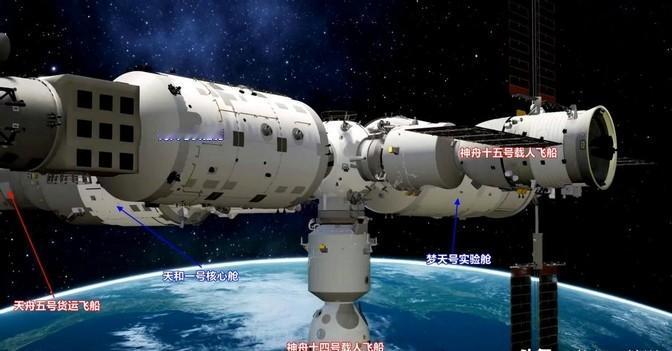

评论列表