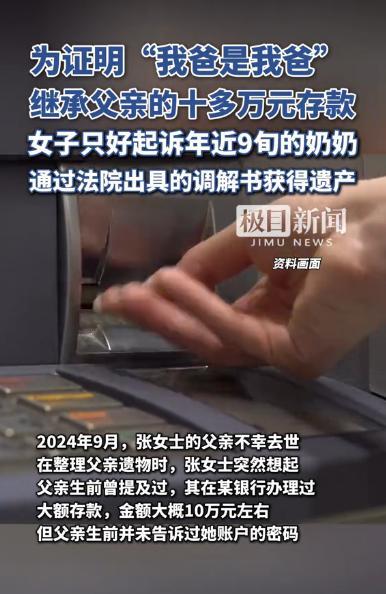

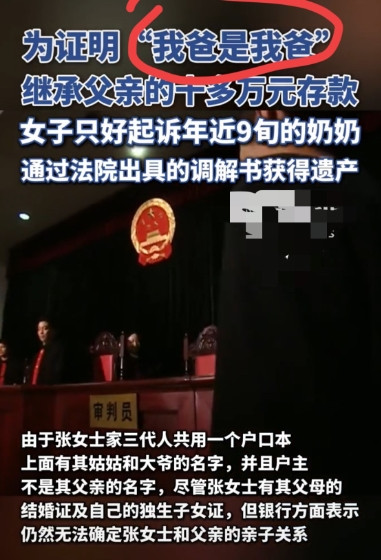

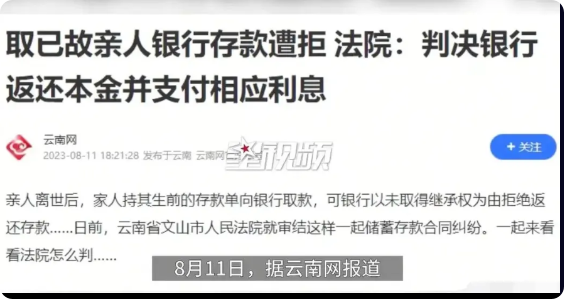

北京,张女士父亲离世后,因户口本未注明父女关系且奶奶单位30年前已注销,无法公证继承遗产。为赡养90岁奶奶,她被迫起诉至法院证明亲属关系。历经数月奔波,法院最终确认其继承权,但这场"证明我爸是我爸"的闹剧令人唏嘘。 据5月11日齐鲁晚报·果然视频报道,张女士攥着户口本在银行柜台前急得直跺脚。她爹走得突然,没留半句话,就剩张存折锁在铁皮盒里。 她想着爹一辈子省吃俭用,存折里怎么也得有个三五万,够给奶奶买两年的药。可银行柜台那姑娘把户口本翻来覆去看了三遍,最后蹦出一句:姐,这上面没写您和您爹是父女。 "我爹姓张,我也姓张,户口本都在一个本上,这还不算数?"张女士嗓门高了八度。 柜台后头的小年轻扶了扶眼镜:姐,您看这户主是您大爷,您姑姑也在上头,得有出生证明或者公证处开的证明才行。 张女士当天下午就到公证处,公证员递过来张表格,第七栏赫然写着:被继承人父母工作单位。 她盯着表格愣了神,奶奶早年在国棉三厂当会计,可那厂子三十年前就黄了,连门牌号都变成居民楼了。公证员敲了敲桌子:得有单位人事科盖章,要不您去档案馆查查? 接下来的三个月,张女士像只无头苍蝇似的满城乱转。档案馆说企业档案只存二十年,派出所说户口迁移记录早电子化了,居委会大妈倒是热心,可开出来的证明银行又不认。 最让她难受的是奶奶,老太太九十岁的人了,硬是被她拽着去法院作证。老人拄着拐杖,在法庭上哆哆嗦嗦地说:我儿就这一个闺女,这还能有假? 张女士望着存折上那串数字,突然觉得这钱烫手得很,五万八千块,换来的是三个月的忙碌,还有奶奶偷偷抹的眼泪。 一、存折变"烫手山芋":银行是否该背锅? 张女士的遭遇看似荒诞,实则折射出金融机构对《商业银行法》第29条的机械执行。该条款明确规定"取款自由",但银行却以"亲属关系证明"为由设置门槛。 这就像拿着钥匙开自家保险柜,却被要求证明"这真是你家的锁"!银行此举虽出于防范冒领风险,但忽视了"存取自由"的立法本意。 存款人离世后,继承人理应享有同等取款权。若银行坚持"证明我爸是我爸",实则是将行政审查义务转嫁给储户,与《民法典》第1121条"继承从被继承人死亡时开始"的规定相悖。 二、公证迷局:30年工龄的"消失术" 公证处要求提供已注销单位的人事证明,暴露出制度设计的滞后性。张女士奶奶所在国棉三厂虽已注销,但《企业档案工作规范》明确规定企业档案需移交地方档案馆保存。 公证处若以"单位不存在"为由拒绝受理,实则是将"档案查无"与"亲属关系不存在"混为一谈。 更荒诞的是,公证处未主动告知可通过查询户籍档案、单位注销证明等替代材料完成公证,反而将张女士推向诉讼之路,这种"懒政"思维与《公证法》第27条"公证机构应主动调查核实"的要求相去甚远。 三、张女士起诉90岁奶奶的行为虽合法,却令人心酸。这背后暴露出法定继承程序的三大痛点: 其一,户籍登记制度未与时俱进,三代同户却无法证明亲属关系; 其二,公证与诉讼程序缺乏衔接机制,导致当事人重复举证; 其三,对弱势继承人缺乏程序倾斜。若法院在受理时能启动调查令,主动调取户籍档案、单位注销证明等材料,或可避免这场"亲情对簿"。 四、解决此类难题需三管齐下: 第一,银行应建立"小额遗产继承快速通道",对5万元以下存款,凭死亡证明、亲属关系承诺书即可办理; 第二,公证处应与档案馆、派出所建立信息共享机制,对30年以上工龄的职工档案实行"追溯查询"; 第三,法院可设立"遗产继承调解室",对涉及高龄老人的案件优先适用调解程序。唯有让制度"多跑腿",群众才能"少折腾"。 最终,法院虽确认了张女士的继承权,但这场耗时三个月的"证明马拉松",暴露出的是制度与人性之间的鸿沟。 当法律程序成为压垮亲情的最后一根稻草,我们是否该反思:那些写在纸上的条款,是否真正守护了每个普通人的权益?