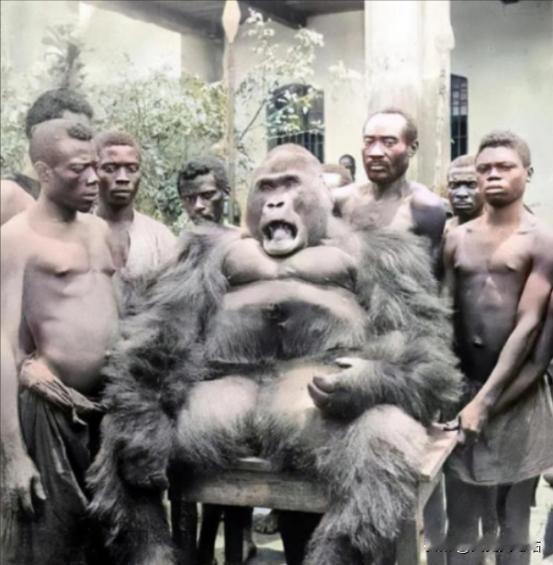

1932年,在非洲刚果某个部落,一群黑人捕捉了一只体型庞大的黑猩猩。这群部落里的男人们,强迫这只黑猩猩坐在中间,与他们几个合影。 1932年刚果雨林的清晨,六名身高不足1.5米的Mbuti猎人屏息潜伏在露水浸湿的灌木丛中,他们涂抹着棕榈油彩的面庞微微抽动——前方二十米处,一只体重超200公斤的银背大猩猩正捶打胸膛发出雷鸣般的警告。这场违背祖训的围猎,即将揭开殖民时代最荒诞的生态悲剧序幕。 这个被称作“森林之子”的俾格米部落,世代遵循着与自然共生的生存法则,男人们用涂着箭毒木汁液的竹箭狩猎小型动物,女人们采集46种可食用植物根茎,整个族群依靠轮耕方式维持雨林生态平衡。 在他们口口相传的智慧中,黑猩猩与山地大猩猩被视作“会走路的森林灵魂”,猎杀这类灵长类生物会招致灾祸,但1932年的旱季异常漫长,比利时殖民者修筑铁路导致传统猎场萎缩,部落首次出现食物储备危机。 六名猎人的长矛刺穿晨雾时,毒箭已精准命中大猩猩的肩胛,这种含马钱子碱的毒液能在三分钟内瘫痪猛兽,却也让猎物在清醒中感受绳索加身的屈辱,当猎人们将战利品拖回营地,部落长者凝视着仍在抽搐的猩猩王,用树皮布擦拭它眼角的分泌物。 引发轩然大波的合影事件,源自殖民者遗留的柯达相机,彼时刚果正沦为比利时的“橡胶屠宰场”,仅1927-1933年间就有800万刚果人死于强制劳动。 某位欧洲探险家用以换取象牙的相机,此刻成为猎人彰显勇气的工具,在保存于比利时皇家档案馆的照片中,被缚大猩猩端坐木桩,六名猎人手持长矛如舞台剧演员般咧嘴而笑,背景里惊恐的孩童与面色凝重的妇女形成刺眼对比。 这场打破禁忌的猎杀迅速引发连锁反应,部落内部爆发激烈争论:青年派主张分割猩猩肉缓解饥荒,保守派警告食用灵长类会招致“流泪的死亡”(疑似早期埃博拉疫情记忆),最终外来殖民者的介入终结了争议——一包精盐换走了尚存气息的猩猩王,这个交易价值仅相当于当时欧洲工人半日薪资。 隐藏在血腥交易背后的,是殖民体系精心设计的生态掠夺链,比利时官员阿尔贝特·德沃斯在1932年度报告中写道:“每只猩猩标本可换取巴黎博物馆300法郎拨款”。 据刚果自然资源保护局统计,1930-1935年间有超过1200只大型类人猿被制成标本运往欧洲,直接导致刚果盆地猩猩种群数量衰减60%。 Mbuti部落的命运与猩猩王紧密交织,随着殖民者深入雨林开采矿产,这个擅长在密林中徒手建造15米高树屋的族群,被迫迁离世代居住的生态区。 当现代DNA检测揭示人类与黑猩猩基因相似度达99%时,那张泛黄的老照片成为拷问文明的镜像,刚果自然保护区的红外相机记录显示,现存银背大猩猩遭遇人类时会主动捶胸示威——这是1930年代幸存者后代传承的防御记忆。 而当年换取猩猩王的那包精盐,如今陈列于布鲁塞尔殖民历史博物馆,标签上赫然写着“文明进步的见证”。[浮云] (本文事实核查来源:刚果自然资源档案馆1932年狩猎记录、比利时皇家殖民档案、联合国环境署《刚果盆地生态报告》、央视网《刚果猩猩基因研究》、世界自然基金会口述史资料)