安全距离这四字事件,典型、生动的展现了【事实、报道、與论】这个真实世界的感性新闻学框架 ,只要事实,报道,舆论不是一键生成,这个事件就不是感性对象性的。

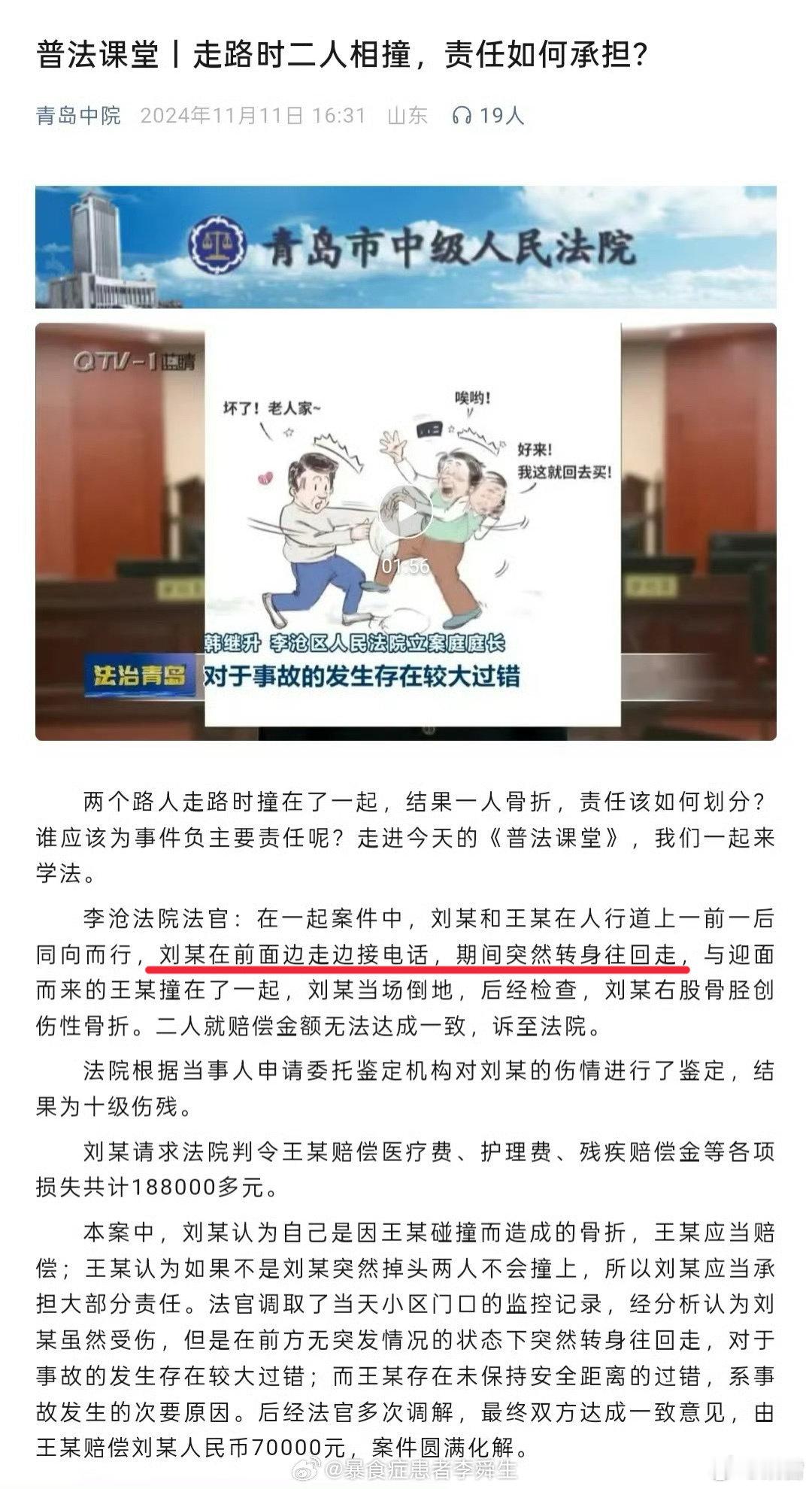

注意看这个框架【事实,报道,舆论】框架中,似乎是三分法,其实第二个层面是33分法。普法报道也只是一个报道,哪怕是对事实的报道,和事实本身是两件事。青岛李沧区法院哪怕是法官出面院长出面创设法条,也仅仅是事实与报道之间仅是靠近事实侧且并非事实的一个法律事实而已。创设的“安全距离”,更是第二象限中的一个抽象报道。

普法总喜欢抽象,打着保护隐私的旗号,改变姓名,改变性名。这好,在这个安全距离的事件中,看看图1,图2,明明一个29岁女子撞人,报道中,安全距离的法条解释 中,变成了一个男子,尤其是图3公开中,在舆论事件中徒增了性别对立。

央视的澄清报道法院回应两行人相撞案 ,表示行人相撞未保持安全距离表述不当 。近日,山东省青岛市李沧区人民法院发布的“两行人相撞案”普法案例引发争议,央视《法治在线》联系到青岛市李沧区人民法院,法院回应,关于“安全距离”,表述存在使用不恰当的问题。法院还提供了事发现场公共场所视频,并详细介绍案发情节。(总台央视记者 张李彬 曾晓蕾 常杨 王思思 赵岩)

右边讲得清楚//