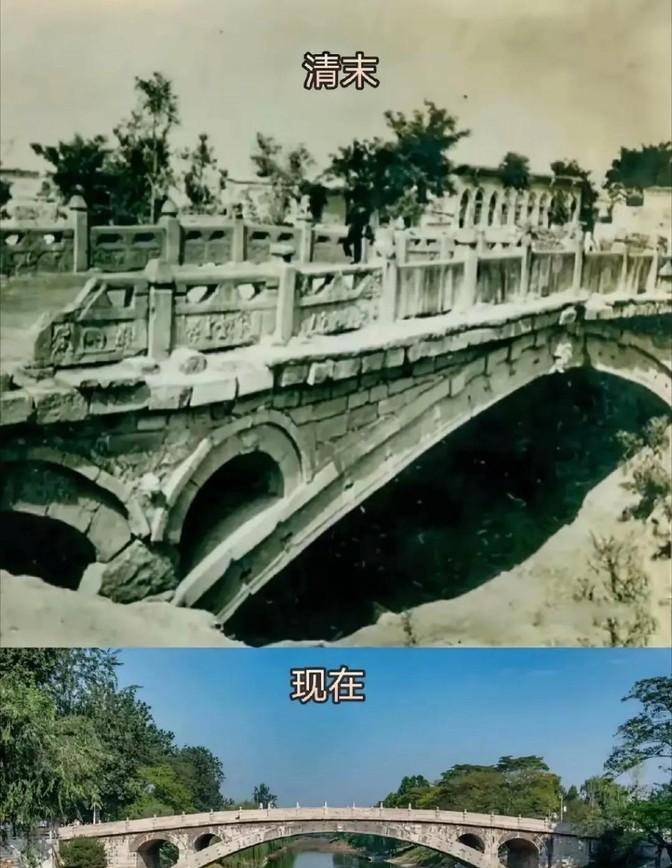

晚清时期赵州桥与现在的对比照片。从中可以看出,晚清时桥体损毁颇为严重。而如今,经过保护性修缮,这座始建于隋朝的我国最古老的桥梁又重新焕发出了生机! 赵州桥,始建于隋朝开皇年间,由工匠李春设计,位于河北赵县,跨越洨河。它是世界上最古老的敞肩石拱桥,全长约64米,主跨37米,宽9.6米,拱高7.3米,采用28块弧形石板通过铁榫卯连接,形成稳固结构。 其设计创新在于敞肩拱,主拱两侧各有两个小拱,既减轻桥体重量,又能在洪水期间分流水流,减少冲击。这种结构领先欧洲约1100年,体现了古代中国工程智慧。唐代碑文记载其为“赵州洨河石桥,隋匠李春之迹也,制造奇特”,足见其在桥梁史上的地位。 研究表明,赵州桥不仅是交通设施,更是文化象征,1991年被美国土木工程师学会选为“国际土木工程历史地标”,1996年提名世界遗产,凸显其全球价值。 晚清时期,赵州桥因多种因素严重损毁。自然因素包括洨河洪水的长期冲刷,风霜雨雪导致石材风化开裂,河北地区地震频发可能加剧结构松动。社会因素则更为复杂,晚清战乱如太平天国运动、义和团运动频发,地方官员忙于应对,无暇维护古迹。 更严重的是,部分村民为建房私自取材,撬走桥石,加速损毁。历史照片显示,桥面石板多处缺失,护栏仅剩断柱,主拱石块间缝隙扩大,表面布满裂纹,部分石料甚至脱落水中。尽管如此,桥体未坍塌,显示李春设计的韧性。 研究指出,晚清损毁反映了社会动荡对文化遗产的冲击,1952-1956年修复时,记录显示需修复晚清造成的严重结构损伤,说明其当时状态堪忧。 新中国成立后,赵州桥的保护工作逐步加强。1961年被列为全国重点文物保护单位,标志国家层面的重视。1952-1956年进行首次全面修复,针对晚清损毁进行修补,替换护栏,使用现代水泥砂浆技术修复石缝,试图恢复原貌,但这一修复后来被批评改变其本质外观。 2005年4月21日,河北省再次实施保护性修缮,采用传统工艺,选用与原桥相近石料,工匠手工雕琢,确保新旧融合,恢复龙凤图案护栏。现在桥体完整,石面光洁,桥面平整,吸引游客络绎不绝,成为文化遗产保护的典范。 2009年,河北设立“赵州桥日”,通过活动宣传保护意识。现代分析显示,即使晚清损毁严重,桥体仍能承受重压,证明李春设计的科学性。游客可参观展览室,了解其历史变迁,感受其文化价值。 晚清照片与现代对比,变化天壤之别。晚清时,桥面残破,石板缺失,护栏断裂;如今,桥身完整,石材焕新,整体呈现古朴庄重美感。这种转变反映了社会进步和保护意识的提升。 研究表明,修复过程曾有争议,1950年代的修复因使用现代材料被批评,2005年修复则更注重原真性,采用“新材料旧工艺”平衡功能与历史价值,为其他古建筑保护提供借鉴。 赵州桥的故事不仅是工程奇迹,更是文化遗产保护的缩影,提醒我们保护古迹的重要性。它的复兴体现了人类对历史的尊重和对未来的责任。

![溥仪爱吃方便面??[思考][思考]](http://image.uczzd.cn/18169971650416723473.jpg?id=0)