2025年5月8日,《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于全球战略稳定的联合声明》的发布,如同一记重锤敲响了全球安全治理的警钟。在单边主义与多边主义激烈博弈、地缘政治裂痕日益加深的背景下,中俄两国以“不结盟、不对抗、不针对第三方”的新型大国关系为基石,向世界传递出超越零和博弈的坚定信号。这份声明不仅是对二战胜利80周年的历史回应,更是对当前国际秩序裂变的深刻洞察——在全球化退潮与逆全球化思潮交织的今天,中俄的战略协作已超越双边范畴,成为维护全球战略稳定、重塑多极化秩序的关键力量。

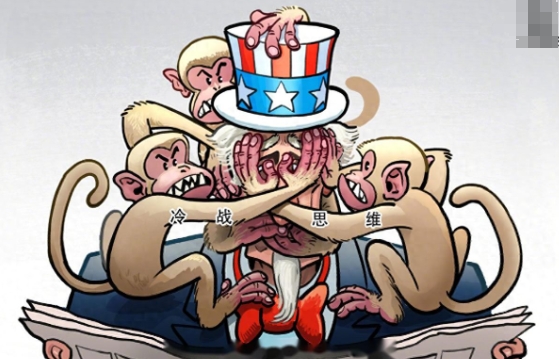

一、全球战略失衡的根源:冷战思维的幽灵 当前国际局势的动荡,本质上是冷战思维的回潮与霸权逻辑的延续。美国主导的“小圈子”战略,从北约东扩到“四边机制”(QUAD),从“美英澳三边安全伙伴关系”(AUKUS)到“印太经济框架”,正在系统性地瓦解二战后形成的国际安全架构。这些以“围堵”为目标的联盟网络,不仅加剧了地区军备竞赛,更将核威慑的阴影重新投射到全球政治舞台。 在亚太地区,美国的“金穹”计划(曾称“铁穹”)正试图构建无死角的导弹防御体系,通过关岛陆基宙斯盾系统、菲律宾“堤丰”中导部署和日本“宙斯盾”舰艇编队,形成对中俄战略能力的压制链。联合国秘书长古特雷斯警告称:“这种单边反导体系的扩张,正在将全球战略稳定推向悬崖边缘。”而《中导条约》的失效,则为远程精确打击武器的扩散打开了潘多拉魔盒,美国在亚太部署的“杀伤链”系统,其射程可覆盖中国东部沿海经济核心区域,直接挑战了核威慑的“不可预测性”原则。 二、中俄协作的破局之道:从“战略平衡”到“全球共治” 面对美国主导的单极霸权体系,中俄的战略协作并非简单的“对抗”,而是以“建设性大国关系”为核心,推动全球治理从“霸权秩序”向“共治秩序”转型。 1. 核裁军的“破冰者” 中俄在核裁军领域的行动,体现了对《不扩散核武器条约》(NPT)第六条的坚守。中国自1996年签署《全面禁止核试验条约》(CTBT)以来,已连续28年未进行核试验,其“不首先使用核武器”的承诺与俄罗斯提出的“互不首先使用核武器条约”草案,共同为核裁军提供了可操作的路径。2024年7月,中国在联合国框架下提出的“互不首先使用核武器条约”倡议,已获得东南亚国家联盟、非洲国家联盟等多数发展中国家的支持,甚至赢得了联合国秘书长的公开背书。 2. 反导系统的“制衡者” 针对美国“金穹”计划对战略稳定的破坏,中俄通过高超音速武器技术的突破实现反制。中国东风-17B高超音速导弹的15马赫速度与2800公里射程,可穿透反导系统的拦截窗口;俄罗斯“匕首”“锆石”导弹的实战部署,则打破了传统弹道导弹的防御逻辑。这种“技术对冲”并非军备竞赛的延续,而是对单边反导优势的必要制衡,旨在防止核威慑失效引发的“先发制人”逻辑。 3. 多极化秩序的“建构者” 在多边平台上,中俄正以“全球南方”为支点,重塑国际规则体系。2025年上合组织“中国年”的启动,标志着中俄在中亚、南亚地区的安全与经济合作进入新阶段;金砖国家扩容至30国的进程,则为全球南方国家提供了制度化的多边对话平台。通过推动联合国安理会改革、倡导“人类命运共同体”理念,中俄正在为国际秩序的民主化提供中国方案与俄罗斯智慧。

三、全球安全共同体的蓝图:超越地缘政治的共生逻辑 中俄的战略协作,本质上是对“共同、综合、合作、可持续”新安全观的实践。这一理念的核心,是摒弃“安全困境”的恶性循环,构建“安全共同体”的良性互动。 1. 地区安全的“稳定器” 在乌克兰危机中,中俄通过“和平之友”小组推动停火谈判,为冲突政治解决争取空间;在朝鲜半岛问题上,两国坚持“双轨并进”思路,既反对“极限施压”,也拒绝“无核化空谈”;在中东,中俄联合反对以色列的“核模糊政策”,呼吁国际原子能机构(IAEA)对中东无核化进程展开监督。这种“问题导向”的合作模式,为地区热点问题的解决提供了非对抗性路径。 2. 非传统安全的“守护者” 面对气候变化、人工智能军事化、生物技术滥用等全球性挑战,中俄在联合国框架下推动制定《打击生化恐怖主义行为国际公约》,并联合反对美国在乌克兰的“生物军事活动”。2025年5月,中俄在联合声明中强调:“军控裁军进程必须遵循‘维护全球战略稳定’和‘各国安全不受减损’原则。”这一立场,为全球安全治理提供了超越民族国家利益的伦理框架。 3. 经济韧性的“压舱石” 中俄通过“中蒙俄经济走廊”等项目,构建起连接欧亚大陆的经济纽带。2024年9月签署的“嘎顺苏海图-甘其毛德口岸跨境铁路协定”,不仅提升了蒙古资源出口效率,更削弱了西方国家通过“第三邻国”战略对蒙古的经济渗透。这种“经济安全化”的合作模式,为区域产业链韧性提供了新范式。 四、挑战与机遇:战略协作的深层逻辑 尽管中俄合作已取得显著成果,但其面临的挑战同样不容忽视。 1. 美国霸权的“反制升级” 随着“特朗普2.0”政府释放美俄缓和信号,美国可能通过“诱俄制华”策略,试图瓦解中俄战略协作。然而,俄罗斯在冷战后多次被美国“战略欺骗”的教训,使其对“美俄合作制华”持高度警惕。正如俄罗斯总统普京所言:“俄中关系是全球稳定的战略价值,不会因第三方博弈而动摇。” 2. 核裁军的“信任赤字” 尽管中俄在核裁军领域提出诸多倡议,但美国的核现代化投入(2024年达300亿美元)与“低当量核弹头实战化”部署,仍使核裁军进程陷入僵局。中俄需在“透明化”与“威慑力”之间寻求平衡,通过第三方核查机制增强国际社会对其承诺的信任。 3. 全球南方的“动员难题” 中俄在金砖国家和上合组织中的影响力虽稳步提升,但“全球南方”内部的分化(如印度的“中间道路”策略)仍可能削弱多边倡议的执行力。未来,中俄需通过“技术转移”“产能合作”等务实举措,增强发展中国家对多极化秩序的认同感。

结语:迈向“后霸权时代”的全球共识 中俄战略协作的意义,已超越地缘政治的博弈,成为人类文明走向“后霸权时代”的关键推动力。正如《联合声明》所指出:“各国人民命运与共,不能以牺牲他国安全来保障自身安全。”在核战争风险与气候危机并存的21世纪,中俄的“建设性大国关系”不仅为解决全球战略性问题提供了路径,更向世界昭示:真正的安全,只能通过平等、包容、合作的方式实现。 当世界在单边主义与多边主义之间摇摆不定时,中俄的合作如同灯塔,照亮了“全球安全共同体”的航路。这不仅是对历史的回应,更是对未来的承诺。