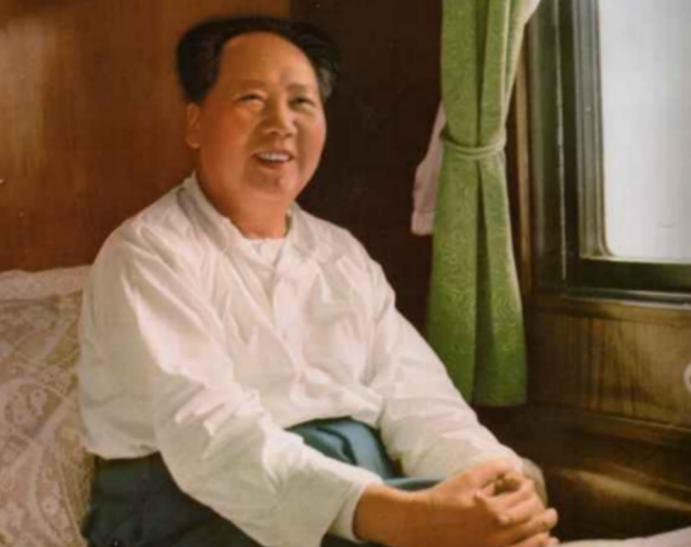

1976年9月9日,一男子在得知毛主席去世后,拿着剪刀就直冲毛主席的房间,来到毛主席身旁后,他却一滴眼泪都没有,接下来的一个举动,让毛主席身旁这些人泪流满面,这个人究竟是谁? 1976年9月9日,一位身材敦实的男人攥着理发工具箱匆匆穿过走廊,他叫周福明,是毛主席生前的专职理发师。 此刻他要去完成最后一次为毛主席整理遗容的任务。这位普通的杭州理发员与共和国领袖之间,有着一段跨越十七年的特殊缘分。 1959年寒冬,杭州饭店理发室里热气腾腾。三十出头的周福明正在给客人推剪头发,突然被领导叫去办公室。 领导说有位重要外宾需要理发,要求半小时内完成。周福明利索收拾好工具,跟着警卫员坐车来到西湖边一处幽静的院落。当看到推门而入的高大身影时,他手里的剪子差点掉地上——眼前这位要理发的"外宾",竟是毛主席。 周福明后来在回忆录里写道,当时自己浑身像过了电似的发麻。他深吸几口气稳住发抖的手,先给座椅铺上热毛巾,又调整好镜子角度。 毛主席坐下后随手拿起报纸翻阅,操着湖南口音问:"小同志,哪里人呀?"这声家常的寒暄让周福明绷紧的神经放松下来。 他发现领袖后颈有颗肉痣,特意放轻推子力度;注意到毛主席习惯抿嘴,刮胡子时特意提醒放松面部肌肉。四十分钟后,看着镜子里精神焕发的形象,毛主席笑着点头:"要得!" 1961年毛主席再次来杭视察,专门问起"那个手稳心细的理发员"。得知周福明在杭州饭店工作,便通过组织将他调到身边。 据中央警卫局档案记载,周福明进京前特意回老家给祖坟磕头,用他的话说:"这是去伺候全天下的恩人。" 在北京的日子,周福明把理发这件事琢磨出了门道。他注意到毛主席办公时习惯歪头夹电话,特意设计出方便批阅文件的侧分发型。 发现领袖后脑勺有处旧伤疤,每次修剪都格外留心。为了不耽误工作时间,他发明了"热敷理发法":先把热毛巾敷在头上软化发根,边理边清理碎发。这套方法后来被写进《毛主席生活起居录》,成为领袖身边工作人员的学习教材。 跟着毛主席走南闯北的日子里,周福明见识了领袖的简朴作风。1966年视察武汉时,地方干部送来新脸盆,毛主席坚持用自带的搪瓷盆。 1971年在长沙招待所,看到食堂备了红烧肉,特意交代:"我的那份从津贴里扣。"周福明在自传中提到,有次他家里急用钱,毛主席知道后让秘书送来三十块钱,还附了张纸条:"拿去应急,不用归还。" 1976年春夏之交,毛主席的健康急转直下。周福明回忆录里描述,最后几次理发都是医护人员扶着完成的。 即便如此,领袖仍坚持自己掏钱买洗发膏,不让公家报销。9月8日深夜,周福明接到紧急通知赶往中南海,守在病房外听见医生们进进出出的脚步声。 次日零时十分,广播里传出哀乐,这位伺候了毛主席十七年的理发师蹲在墙角,把拳头塞进嘴里才没哭出声。 给遗体理容的任务落在了周福明肩上,中央文献出版社出版的《毛泽东最后的日子》记载,当时遗体需要保持仰卧姿势,他只能侧躺在停灵床沿操作。 往常十五分钟就能完成的发型,这次花了一个多小时。当最后用热毛巾敷平鬓角时,在场工作人员突然发现,躺着的毛主席仿佛只是睡着了——那个熟悉的发型让他们恍然回到从前在书房理发的时光。 周福明后来一直住在中南海职工宿舍,直到2015年离世。他的理发工具现存放在韶山毛泽东纪念馆,八把大小不同的剪刀见证着特殊年代里平凡人的赤诚。每年9月9日,总会有游客在那套工具前驻足,听讲解员讲述"理发师与领袖"的往事。 【信息来源】 周福明口述回忆录《在毛主席身边的日子》(中央文献出版社,1999年) 中央警卫局档案室《毛泽东生活工作记录》(1960-1976年) 韶山毛泽东纪念馆馆藏文物档案 中共中央文献研究室编《毛泽东年谱》(人民出版社,2013年) 《人民日报》1976年9月关于毛泽东治丧活动的新闻报道