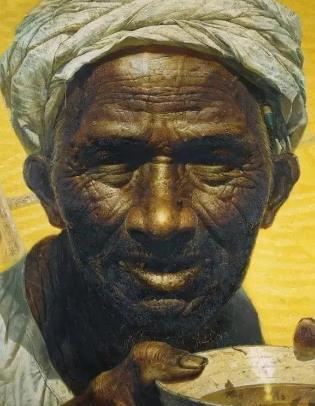

1980年,国家以2400元的价格收购一名大三学生的画作。没曾想,不久之后,这幅画竟然成了中国美术馆的镇馆之宝。 麻烦大家在阅读时,点一下右上角的“关注”,留下您的评论与大家一同探讨,感谢支持! 要理解《父亲》的非凡价值,我们必须回到它诞生的那个年代,20世纪70年代末的中国,刚刚经历了十年动乱,百废待兴。 人们的思想观念正在发生剧烈的变化,艺术领域也迎来了新的曙光,在这样的背景下,年轻的艺术家们开始用他们的画笔,记录下这个时代的变迁,表达他们对生活的观察和思考。 罗中立深知,真正的艺术来源于生活,而最动人的故事往往隐藏在平凡的人群中,于是,他开始构思一幅能够反映那个时代农民形象的画作。 当《父亲》的第一版面世时,它所带来的冲击是巨大的,画面中,一位饱经风霜的老人,脸上布满了岁月的痕迹,眼神中透露出对生活的坚韧和对未来的期许。 可这幅画也引起了一些争议,有人认为,画面中的农民形象过于苦涩,不符合当时社会的主流宣传方向。 罗中立创作《父亲》时,已经32岁,在那个年代,这个年龄对于一名学生来说显得有些“大器晚成”,与班里那些二十出头的年轻学生相比,罗中立的人生阅历更加丰富,他对生活的理解也更加深刻。 他最初想要画的是一个收粪的农民,一个在现实生活中默默无闻,却为社会做出巨大贡献的普通人。 《父亲》的创作过程并非一帆风顺,为了达到理想的效果,罗中立多次修改画稿,他不断地调整人物的姿态,修改画面的细节,力求将人物的形象刻画得更加生动,更加真实。 他甚至将原画中人物手中夹着的烟卷改成了圆珠笔,寓意着农民识字了,也许可以写封信,这一细节的改变,也让画面更加耐人寻味。 罗中立对艺术的追求是执着的,他始终坚持自己的创作理念,不随波逐流,不迎合世俗,他相信,真正的艺术应该来源于生活,反映生活,并最终服务于生活。 正是这种执着的精神,让《父亲》最终得以问世,并成为了一幅震撼人心的作品,《父亲》的诞生,在当时的中国艺术界引起了巨大的轰动,还被中国美术馆收藏,成为了该馆的镇馆之宝。 《父亲》的成功,不仅仅在于其艺术价值,更在于其社会意义,它让人们重新审视了农民的形象,感受到了劳动人民的伟大和不易。 它也引发了人们对那个时代的思考,对未来的期许,一时间,《父亲》成为了时代的强音,激励着人们为更加美好的未来而奋斗。 面对着《父亲》这幅画,人们的内心世界是复杂的,有人看到了自己父亲的身影,有人想起了那些为社会发展做出贡献的普通人,有人则感受到了那个时代的艰辛和希望。 它让人们意识到,真正的艺术不需要华丽的包装,不需要刻意的渲染,只需要真实地反映生活,表达情感,就能够打动人心。 它也提醒人们,不要忘记那些为社会做出贡献的普通人,不要忘记那个时代的艰辛和希望,《父亲》这幅画,不仅仅是一幅艺术作品,更是一段历史的记忆,一个时代的缩影。 它以其独特的艺术魅力和深刻的思想内涵,成为了中国美术史上的一座丰碑,永远铭刻在人们的心中。 它所传递出的对劳动人民的敬意,对生活的思考,对未来的期许,将永远激励着人们不断前行。