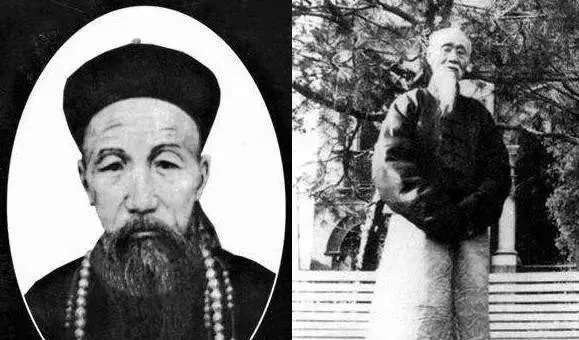

1867年,赵烈文对曾国藩预言,大清50年内必定灭亡,曾国藩不信,赵烈文说:得天下太容易,开国时又太残暴,这些都有违天道,岂能长久?44年后,武昌一声炮响,宣统帝逊位,清朝果然彻底覆灭。 那年冬天,南京城的寒风裹着枯叶,拍打着两江总督府的窗棂。曾国藩捻着胡须,盯着赵烈文,烛火在他脸上明明灭灭。

这位镇压太平天国的湘军统帅,半生都在为清廷奔走效力,此刻却听见最信任的幕僚说出这般“大逆不道”的话。“惠甫(赵烈文字惠甫),这话可不能乱说。”曾国藩的语气带着警告,却藏不住眼底的疑惑。 赵烈文起身踱步,袍角扫过青砖地面。他声音低沉,却字字如锤:“中堂大人,您看那满清八旗,当年入关时屠城扬州十日、嘉定三屠,百万生灵涂炭;占了天下后,又大兴文字狱,禁锢人心。

这江山来得血腥,治得霸道,哪有不亡的道理?”他顿了顿,目光投向远处城墙,“再说如今,内有太平军余部、捻军作乱,外有洋枪洋炮叩关,朝廷却还在粉饰太平,怕是离大厦将倾不远了。” 曾国藩眉头越皱越紧,下意识摸向腰间的玉佩——那是咸丰帝亲赐的物件。他想起湘军浴血奋战的日日夜夜,想起无数将士马革裹尸,如今却听人说这朝廷注定覆灭,心里像堵了团棉花。“惠甫,我朝也有康乾盛世,百姓安居乐业......”他的辩解声越来越弱,连自己都觉得底气不足。 赵烈文苦笑一声:“康乾之时便已埋下祸根,闭关锁国、重农抑商,看似繁华实则腐朽。如今西方列强虎视眈眈,而朝廷还在搞什么‘洋务运动’,不过是给破屋糊层纸罢了。”屋内陷入死寂,唯有烛芯爆裂的声响,在寂静中格外刺耳。 往后的日子里,曾国藩常常想起这番对话。他看着清廷一次次签订屈辱条约,看着各地起义不断,心里渐渐有了几分认同。但他终究是清廷的臣子,只能拖着病体继续支撑,直到油尽灯枯。而赵烈文的预言,却像一颗种子,在岁月里生根发芽。 1911年10月10日,武昌城的枪声划破夜空。当起义的火光映红天际,人们才惊觉,赵烈文44年前的话竟一语成谶。从摄政王载沣仓皇失措,到隆裕太后抱着小皇帝垂泪签下退位诏书,曾经不可一世的大清王朝,就这么轰然倒塌。

有人翻出赵烈文当年的日记,读到那句“得天下太易,残暴失道”时,不禁感慨:原来历史的走向,早在几十年前,就被一双慧眼看穿了。而大清的覆灭,又何尝不是给所有统治者敲响的警钟?