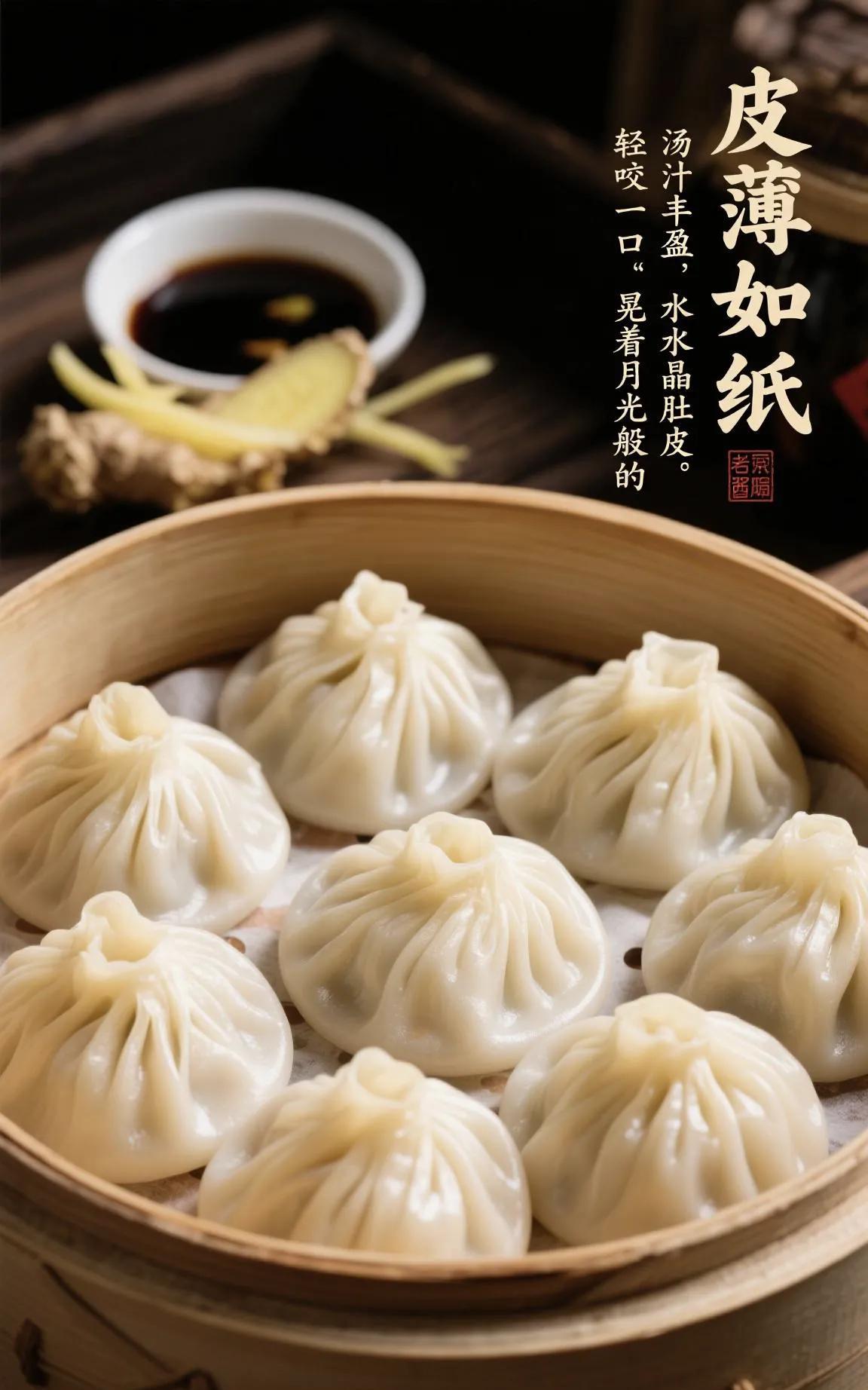

开封灌汤包:一笼盈满千年宋韵的“水晶月光” ——咬破外皮,舌尖跌入汴梁风华 【千年不变的舌尖密码】 “轻轻提,慢慢移,先开窗,后喝汤。”这一传承千年的开封民谣,蕴含着中国人对极致鲜味的执着探寻。在《东京梦华录》的烟火气息里,于《清明上河图》的市井喧闹之中,那一笼笼颤悠悠的“水晶月光”——开封灌汤包,以薄如蝉翼的面皮包裹着汴梁城的千年韵味,至今仍在老饕的舌尖上演绎着“皮与汤的极致拉扯”。 一、皮薄如纸?不,这是北宋匠心的“三软三硬” “这哪是包子?分明是面皮裹着月光啊!”外地人初次见到开封灌汤包往往会惊叹不已。非遗传承人姬红梅三十年如一日地揉、搓、甩、拉,将普通面团驯化为“三软三硬”的绝技:三次注水、三次醒面,使得面皮既柔韧似绸又能盛住滚烫的高汤。擀面杖起落之时,23道褶子如同菊花瓣依次绽放,封口之际指尖轻轻一转,便将汴京八景的精致锁于这方寸之间。 蒸笼揭开的瞬间,雾气里浮现出朵朵玉菊,面皮透明得能看到琥珀色汤汁在晃动,活脱脱就是一幅《金明池争标图》的写意小品。 二、汤似江河?不,这是时光熬制的“液态黄金” 灌汤包的灵魂,全在那“会流动的馅”。凌晨三点,第一楼的师傅就开始熬制肉皮冻——精选猪后腿的胶质与老母鸡吊汤,小火慢炖六个小时,直至胶原蛋白变成颤悠悠的“汤琥珀”。拌馅时,这晶莹的冻子与三七肥瘦的腿肉交融缠绕,在零下五度的冰库里完成最后的相拥。蒸制的时候,冰晶化汤,肉香四溢,造就了“咬破即喷泉”的奇景。 用门牙轻轻磕破面皮,滚烫的鲜汤裹挟着姜香冲进口腔,就像吞下一口汴河春潮,烫得人眯眼咂舌,却又禁不住追寻那股醇厚再咬第二口。 三、吃法玄机?不,这是宋人风雅的“五感盛宴” 开封人吃灌汤包,是一种行为艺术。竹筷夹住菊瓣收口之处,悬空提起,包子立刻垂成灯笼状,汤汁在薄皮下晃出粼粼波光。趁热在面皮上咬个小孔,吸尽滚烫的鲜汤,再蘸上三年陈酿老醋和嫩黄姜丝,让酸爽激发出更深层次的肉香。最后把浸满汁水的肉馅连带面皮一起送入口中,面皮的麦香、肉馅的肥美、姜醋的辛烈在口腔中散开,仿佛穿越到樊楼酒肆聆听李师师弹唱。 本地老饕会教你用勺托着底部,先喝汤再吃包,最后以半勺姜醋结束,一套动作一气呵成,吃出宋徽宗笔下“瘦金体”的风骨。 四、传承密码?不,这是古都的“活态史书” 从北宋的“山洞梅花包子”到如今的非遗美食,灌汤包承载的不只是味道。黄继善将发面改良为死面的巧思,对应着开封城屡遭黄河水患却一次次重生的坚韧;23道褶子暗合《营造法式》的营造美学;就连“死面不掉底”的特性,也极像开封人“任你八朝更迭,我自钟鸣鼎食”的豁达。 当游客在清明上河园咬开灌汤包时,流淌的不只是汤汁,还有张择端画笔下的漕运号子、勾栏瓦舍的琵琶声、樊楼阶前的马蹄香。 【今夜,让舌尖驾临汴京】 “一笼包子半笼汤”的开封灌汤包,早已超出了食物的范畴。它是流动的《东京梦华录》,是可食用的宋代美学,更是中国人对极致鲜味的千年执着。这个周末,为何不乘坐高铁前往开封呢?让那颤悠悠的“水晶月光”在唇齿间破碎,让汴梁风华顺着喉咙,烫出一条通往历史深处的鲜美通道。

![这不是同样的馒头吗?搞这么多名堂?[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/5650367560923514500.jpg?id=0)