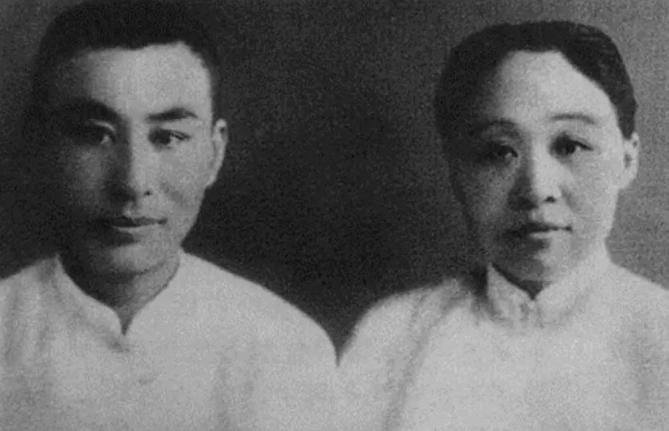

1916年,叶圣陶迎娶了未曾谋面的妻子,洞房夜,两人第一次见面,他用颤抖的手,掀开了新娘的盖头,看到眼前的一幕,他的心忍不住砰砰跳… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1916年春,苏州的天清风静,街巷中红轿缓行,锣鼓声远远传来,那年,叶圣陶二十二岁,从未谋面的婚事已由家中长辈定下。 他读书人出身,自幼熟习诗书,常以笔墨为伴,对未来的婚姻有过设想,也曾在私下翻阅《新青年》,心里涌动着对自由恋爱的渴望。 但家中规矩未松,媒妁之言与八字相合仍是决定命运的锚点,婚礼在老宅中依旧按照礼数进行,丝毫不减规矩的严谨,新娘由花轿接来,红盖头覆面,仪仗之中,她静坐不语。 送走宾客后,新郎独自返回洞房,屋内灯火轻晃,红烛将壁影拉长,那一刻,他手心微汗,缓步走近榻前,眼前的红盖头在灯光映照下泛着微光,仿佛藏着未知的世界。 他抬起手,指尖微颤,终于轻轻掀开布帛,一个清秀女子低眉而立,眉间静谧,嘴角带着隐约的笑意。 他心口怦然一跳,先前所有忐忑都在此刻散去,像一根弦松了力,那张他此前只在照片中见过的脸,如今活生生出现在眼前,仿佛一本尚未翻开的书,他迫切想要细读每一页。 次日清晨,婚礼过后,叶圣陶便踏上返校之路,新婚生活尚未展开便被现实拆开,他在上海商务印书馆的尚公学校任教,妻子则留在南通女子师范。 自此,两地相隔,聚少离多,信纸成为他们唯一的连结,笔下字句不言情话,却藏着彼此的牵念。 他在日记中记录妻子的点滴,常写到夜半时分,顿笔片刻,才封信入袋,信件往来频繁,每一次收到回信,都仿佛是在沉默生活中听到熟悉的心跳声。 随着时间推移,这段先婚后识的关系,逐渐过渡成心灵的依托,叶圣陶在教育与写作中奔波,每至节假,总是匆匆归家,他不擅交际,不爱应酬,唯一的爱好是带着相机记录一家人的生活。 屋檐下、石凳旁、庭前花树之间,留下了许多胶片中模糊却温暖的影像,他为儿子取小名“小墨”,意指夫妇相守的痕迹化入孩子名中,他写诗,也写散文,在其中倾诉对家庭的归属感,对妻子的深情不言自明。 抗战爆发后,生活的轨迹彻底改变,日军轰炸乐山那日,他正在外地讲课,听闻消息后彻夜未眠,火急奔赴家中,废墟中一家六口平安逃生,那一刻,他紧紧拥抱着妻子,泪水浸湿肩头。 从此他愈发害怕离别,凡有调动,总是以家庭为先,寒冬降临,家中衣物稀缺,胡墨林在没有裁缝经验的情况下,硬是凭着记忆和试错,一件件缝出保暖棉衣。 叶圣陶也在一旁帮忙穿针引线,那些缝隙中藏着一家人抵御风雪的意志,在孩子们的回忆中,母亲温和而坚韧,父亲朴实又细腻,他们从不在外人面前炫耀感情,却将深情藏于琐碎生活中。 一起买菜、收拾庭院、整理书桌,都是日复一日的默契,邻里间常见叶圣陶提着菜篮,静静跟在妻子身后,他从不觉得这失了身份,反倒是那几步路,成为生活中最安稳的片段。 1957年春,胡墨林病逝,叶圣陶在日记本上写下那一日的时间、气温与心境,字迹遒劲,却压不住笔锋背后的哀恸,自此以后,他不再谈及续娶之事,只是将妻子的遗像挂在床头。 每晚临睡前,他都要看上一眼,仿佛旧日时光尚在,他以诗词寄托思念,也在岁月流转中,用沉默守护爱情的余温,多年后,弥留之际,他叮嘱子女记得祭扫母亲的墓,言语不多,却字字深重。 这一段婚姻的起点,没有海誓山盟,有的只是一纸庚帖和一次传统的见面礼,但日子一天天过下去,那张盖头下的脸,成了他心中唯一的依恋。 从苏州旧宅到成都讲堂,从战乱纷飞到白发苍苍,叶圣陶与胡墨林,一起走过了那个时代能给的全部风雨。 他曾说:“活着的趣味,不在别处,只在能与深爱之人共度时光。”这样的爱情,从来不喧哗,也不需张扬,只须一眼,便是一生。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中国新闻报2023-08-24——叶圣陶和胡墨林:中了头彩的婚姻