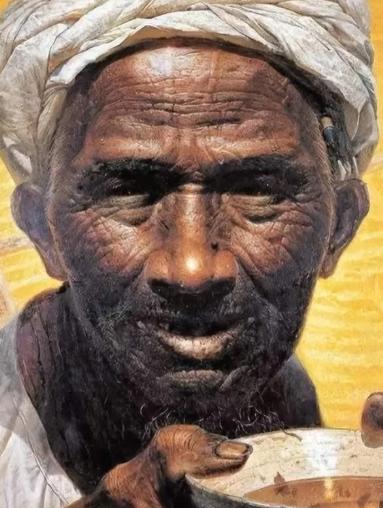

1980年,国家以2400元的价格收购一名大三学生的画作,没曾想,不久之后,这幅画竟然成了中国美术馆的镇馆之宝。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1980年的全国青年美展上,一幅两米多高的巨幅油画震撼了整个艺术界,画中是一位饱经沧桑的老农,深邃的皱纹如同刻刀雕琢,黝黑的面庞映射出岁月的痕迹,手中捧着一只缺了口的粗瓷碗,耳后别着一支圆珠笔,这幅名为《父亲》的作品,不仅让人震惊于其超写实的技法,更在当时的社会引发强烈共鸣,这幅后来被誉为"镇馆之宝"的作品,出自一位33岁的大三学生之手,他就是罗中立。 翻开罗中立的人生履历,一支画笔勾勒出三重截然不同的人生轨迹,第一重人生始于重庆璧山的山沟沟里,1948年出生的罗中立,来自一个普通的工人家庭,在物质匮乏的年代里,父亲虽是纺织厂的工人,却怀揣着对艺术的热爱,闲暇时光,父亲常带着年幼的罗中立在田野间写生,没有画板,就在地上画;没有画笔,就用树枝涂抹,在这片泥土上,小罗中立的艺术种子悄然生根发芽,十五岁那年,罗中立揣着全家省吃俭用攒下的学费,跋涉去重庆求学,即便冬日里光着脚丫在田埂上写生,大腿冻得青紫,他也从未放弃过对艺术的追求,1964年,他考入四川美院附中,为艺术梦想迈出了重要一步。 然而,命运的转折让罗中立的画笔暂时搁置,1968年,美院附中毕业的他被分配到达县钢铁厂,开启了人生的第二重篇章,在轰鸣的机器声中,在闷热的锅炉房里,这位怀揣艺术梦想的青年并未被现实打垮,白天,他是一名普通的检修工;入夜后,他的画笔又重新舞动起来,厂里的宣传板报、批斗专栏,甚至工友们的婚庆喜字,都成了他艺术创作的载体,人们亲切地称他为"罗画板",这个外号里既有对他才华的赞赏,也暗含着对其执着的敬意,闲暇时,他还画连环画贴补家用,一张能挣一块钱,画上百来张就抵得上三个月工资。 1977年,高考恢复,罗中立的人生迎来转机,在老丈母娘的鼓励下,这位已届而立之年的工人,背着画箱摸黑走了二十里山路去报名,尽管年龄偏大,但凭借扎实的功底和不懈的努力,他以优异的成绩考入四川美院油画系,开启了人生的第三重篇章。 作为班上年龄最大的学生,罗中立比任何人都珍惜这来之不易的机会,他几乎把所有时间都泡在画室里,研究技法、揣摩色彩,1980年初,一个寒冷的除夕夜,他在县城偶遇一位守护公厕的老农,老人裹着破旧的棉袄,在寒风中默默守候,为的是防止他人偷取粪肥,这一幕深深刺痛了罗中立的心,也成为了《父亲》这幅传世之作的灵感源泉。 创作过程异常艰辛,罗中立采用了超写实主义的手法,将老农脸上的每一道皱纹、每一处沧桑都刻画得纤毫毕现,在画作即将完成时,他灵机一动,在老人耳后添了一支圆珠笔,这个细节既展现了时代的进步,也赋予了作品更深的人文关怀,《父亲》参展后,获得了空前的成功,不仅夺得金奖,更成为了那个时代的艺术标志。 成名后的罗中立并未止步,他先后执教于四川美院,赴比利时深造,潜心研究西方绘画技法,努力将中西方艺术特色融会贯通,担任四川美院院长期间,他致力于推动美术教育的发展,将学院油画专业打造成国家级特色专业,即便在74岁高龄举办回顾展时,他仍在思考如何让年轻一代更好地传承和创新中国绘画艺术。 信息来源:人民资讯2022.7.30东西问·人物丨罗中立:当年画出《父亲》的那个人